はじめに ― 時代が紡いだ大河小説

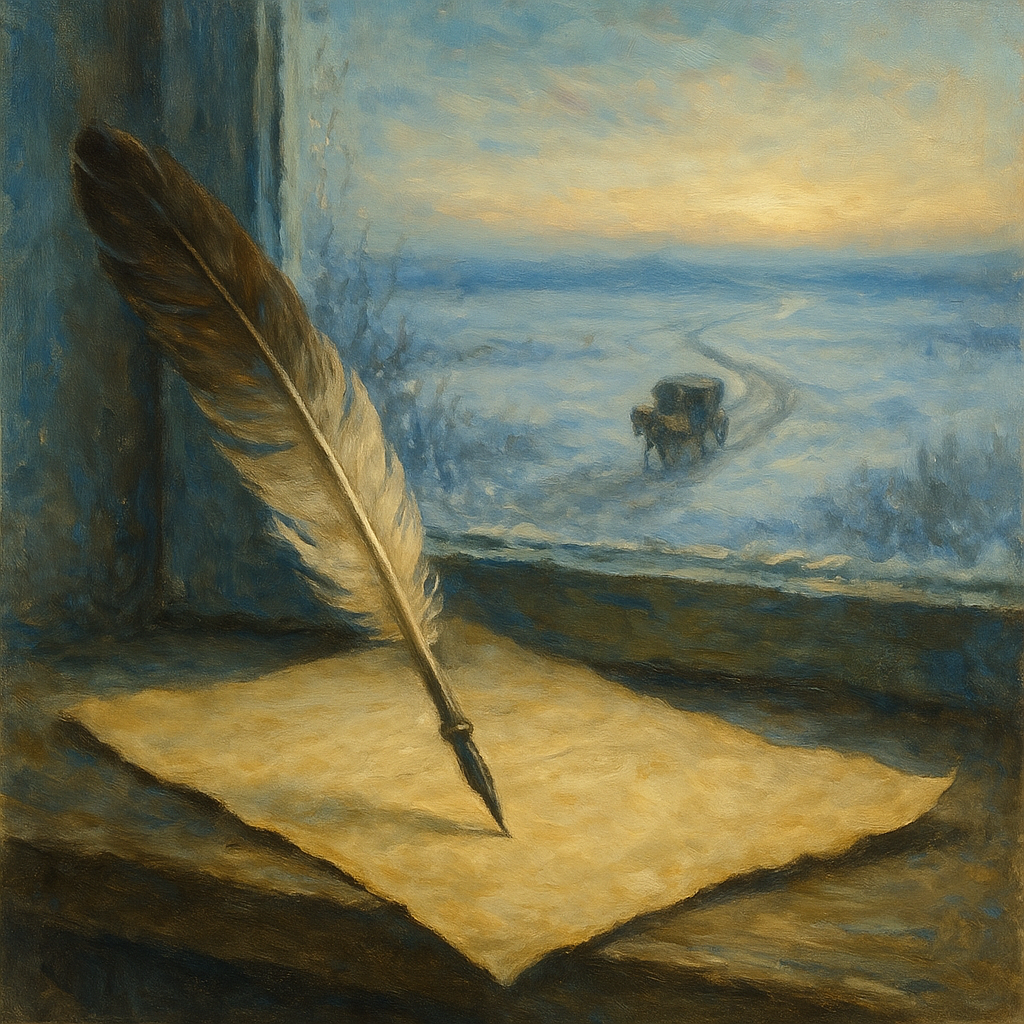

「戦争」と「平和」。この二つの巨大な舞台は、人類の歴史そのものです。19世紀初頭、ナポレオンという一人の英雄がヨーロッパ全土を席巻した激動の時代、ロシア社会もまた、その渦中にありました。

レフ・トルストイが描いた『戦争と平和』は、この歴史的カタストロフを背景にしながら、国家の運命や大軍の衝突といった “マクロな視点” と、個人の恋愛、葛藤、嫉妬、そして死といった “ミクロな宇宙” を、かつてないスケールで、まるで顕微鏡と望遠鏡を同時に覗き込むかのように交錯させます。彼は、歴史の教科書が語る「事実」の裏側で、無数の個人がいかに生き、愛し、苦悩したかを、執拗なまでのリアリズムで描き出しました。

これは単なる歴史小説ではありません。社交界のサロンもまた、もう一つの戦場でした。人間は、歴史という巨大な運命の力の前で、そして日常という名の虚飾に満ちた舞台の上で、いかにして真の生を見出すことができるのか――。トルストイ自身が貴族として、またクリミア戦争の従軍兵として抱き続けた実存的な問いかけが、この作品には全霊を込めて刻み込まれています。

この記事では、その深淵なる世界の入り口へとご案内します。

物語の概要とあらすじ

物語は、1805年のアウステルリッツの戦いから1812年のナポレオンによるロシア遠征、そしてその終結(1820年頃)まで、約15年間にわたる壮大な年代記です。戦争の冷徹なリアリズムと、サンクトペテルブルクやモスクワの貴族社会(=平和)の虚飾と人間模様が、鮮やかな対比をもって描かれます。

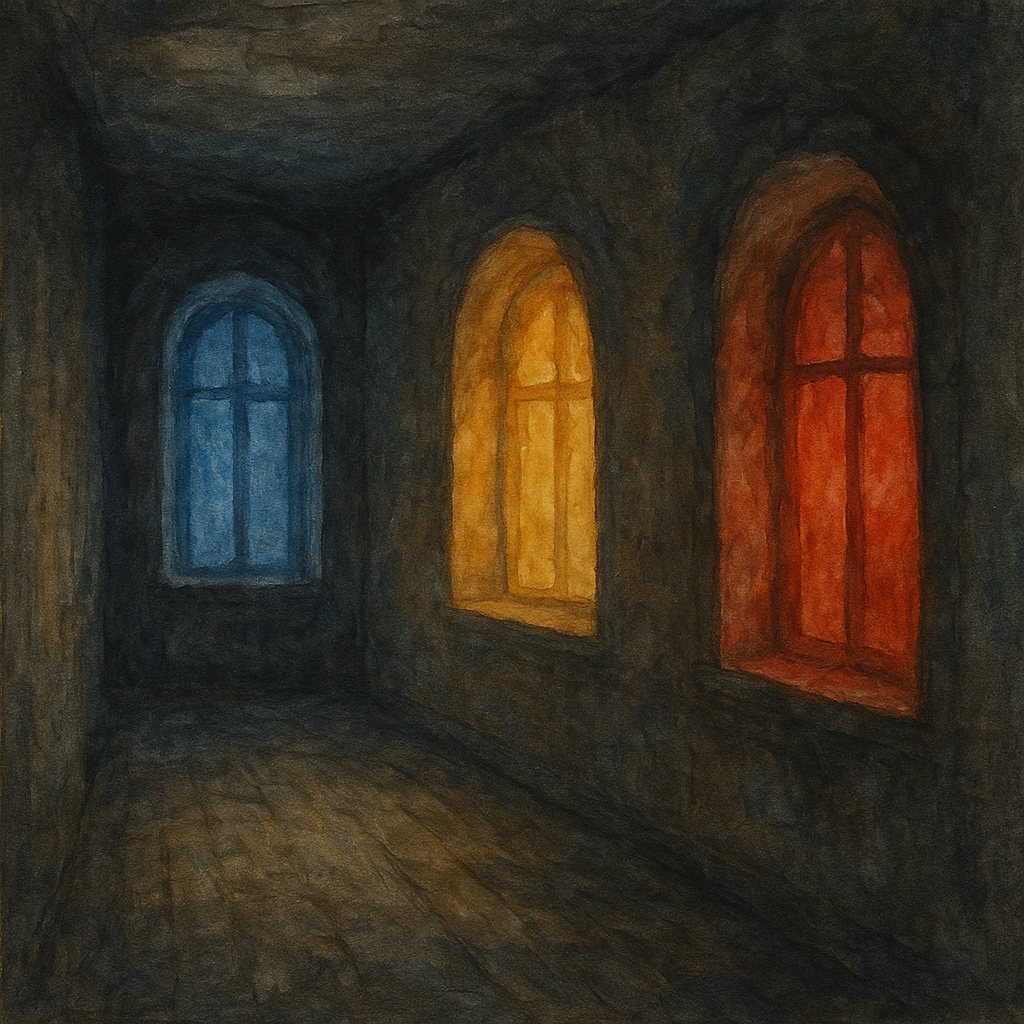

社交界の虚飾と三つの魂

物語は、ロシア社会の縮図ともいえる、ベズーホフ家、ボルコンスキー家、ロストフ家という三つの貴族の興亡を軸に進みます。

――彼らの運命は、ここから静かに動き始める。

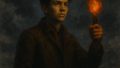

ピエール・ベズーホフ:(画像中央)

莫大な遺産を突然相続するも、その使い道も自己の存在意義も見出せず、精神的な混乱の中にある理想家。彼は、その不器用さと純粋さゆえに、社交界の欺瞞に最も傷つけられ、同時に真理を最も渇望します。彼の巨体は、その持て余す魂の器のようです。

アンドレイ・ボルコンスキー:(画像右側)

名誉と栄光を希求する理知的な軍人。彼は「平和」な日常(特に妻との生活)と社交界の偽善に深い虚無感を抱えており、ナポレオンのような英雄になることでのみ、自己の存在価値を証明できると信じています。彼の明晰な知性は、彼自身を生の温もりから遠ざける刃でもあります。

ナターシャ・ロストワ:(画像左側)

理屈を超えた生命力そのもののような、純粋で情熱的な少女。彼女の初登場シーンで描かれる躍動感は、打算や虚栄に満ちた大人たちの世界とは対極にある ”生” の輝きそのものです。彼女はロシアの魂の結晶体として造形されています。

彼らは「平和」な社交界で出会い、愛し、過ちを犯しながら、やがて「戦争」という名の巨大な運命の歯車に、容赦なく巻き込まれていきます。

アウステルリッツからボロジノへ ― 理想の崩壊

物語の転換点は、常に戦争と共に訪れます。アウステルリッツの戦いでの惨敗は、アンドレイが抱いていた英雄(ナポレオン)への憧れと、彼自身の野心を根底から打ち砕きます。彼は死を間近に感じ、初めて生の真実に触れますが、その悟りを日常に持ち帰ることはできません。

そして、ロシア遠征における「ボロジノの戦い」。トルストイは、このロシア史上最大の戦闘を、歴史家としてではなく、一人の目撃者として描きます。ピエールは戦場を傍観者として訪れます。この混沌の地獄の中で、彼は何か一つの ”単純な真実” を掴もうとしますが、目にするのは圧倒的な無秩序と非人間的な殺戮、そして個人の意志の完全な無力さだけです。彼は自らの非力と歴史の狂気を痛感します。

その後の、モスクワの炎上。この未曾有のカタストロフは、すべての虚飾と日常を焼き尽くす浄化の炎のように、彼らの特権的な日常を根底から覆し、生き方そのものの変容を強制します。

エピローグ ― 日常への回帰と歴史の法則

すべてを失った荒野から、人々は新たな生を築き始めます。戦争という非日常のドラマが終結した後、トルストイが驚くほどのページを割いて描くのは、ピエールとナターシャが築く家庭という、極めて平凡な日常です。

かつてあれほど輝いていたナターシャが、今や夫の嫉妬にしか関心のない ”雌” として描かれることに、多くの読者は戸惑うかもしれません。しかし、この平凡さへの徹底的な回帰こそ、トルストイが提示する一つのラディカルな答えでした。

そして物語は、英雄(個人)ではなく、無数の人々の意志の総和(=歴史の法則)こそが世界を動かすのだという、トルストイ独自の壮大な歴史哲学の詳述によって締めくくられます。この哲学は、物語の登場人物たちが体験した個人の意志の無力さと、運命の巨大さとが、分かちがたく結びついています。

魂の遍歴 ― 三人の主人公が辿り着いた場所

この作品の真価は、500名を超える登場人物の中でも際立つ、主人公たちの痛々しいまでの魂の遍歴にあります。

ピエールとアンドレイ ― 「無限」を希求する理性の探求者

ピエールとアンドレイは、共に真理を探求する知識人です。しかし、彼らの理性の探求は、現実の生としばしば衝突します。

アンドレイは、アウステルリッツの戦場で見上げた無窮の空に、人間の野心(ナポレオンさえも)の矮小さと、理性を超えた「無限」の存在を直感します。しかし、彼はその真理を ”生” の中で掴むことができません。彼の理性が、彼のプライドが、その後の人生でも常に虚無と絶望を呼び戻してしまうのです。

彼は無限を知ってしまったがゆえに、有限の生(家族や領地経営)を生きることが困難になった悲劇的な探求者です。真理には確かに触れましたが、真理に生きることができなかったのです。

ピエールは、より不器用で、より大地的です。彼はフリーメイソンに入会し、全財産を投じて農奴解放の理想(慈善事業)に燃えますが、現実に裏切られ挫折します。常に思想を実践に移そうとして失敗するのです。彼の理性が、その純粋な魂を持て余し、苦めます。しかし、アンドレイと異なるのは、決して生そのものへの信頼を失わなかった点です。彼は失敗と嘲笑のただ中を生き抜き、その「 absurdity(不条理)」の経験を通して、最後には体感としての真理に到達します。

ナターシャの変容 ― 「生」そのものの躍動と受容

ナターシャは、彼ら二人とは対照的です。彼女は理屈ではなく直感と生命力で生きており、人生の意味を探求しません。自身が生の躍動そのものだからです。その存在は、理屈で凝り固まったピエールやアンドレイの心を解きほぐす、触媒のような役割を果たします。

それ故、彼女は(アナトールとの駆け落ち未遂という)致命的な過ちを犯します。彼女の ”生” のエネルギーが、社会の規範を逸脱したのです。このいわば堕落は、彼女の生命の輝きを一時的に奪い、死の淵まで追い詰めます。しかし、戦争という試練、アンドレイの死の看取り、ピエールの無償の愛を経て、その生命力は、単なる少女の奔放さから、すべてを受け入れ、育み、赦す大地のような強さへと変容します。ナターシャ・ロストワは、トルストイが最も価値を置いた「理性を超えた生の体現者」、ロシアの民衆精神の強靭さの象徴となるのです。

歴史の欺瞞と「生」の真実 ― トルストイの哲学

トルストイは、この作品で二つの欺瞞を徹底的に告発します。一つは社交界の虚飾、もう一つは歴史家が語る英雄史観です。

「空」 ― 人間の虚栄を映す無限の鏡

アンドレイがアウステルリッツの戦場で負傷し、仰向けに倒れた場面は、作品の核心に触れるものです。

「空」は真理を映す鏡である。 「高く、無限に広がる空以外、もはや何もなかった。(中略)なんと静かで、穏やかで、荘厳なのだろう。なぜ自分は今までこの高い空を見なかったのだろう?…」(アンドレイの悟りの要約)1

出典:レフ・トルストイ『戦争と平和』第1巻第3部第16章(アウステルリッツの戦場の場面)

参考訳:中村白葉訳『戦争と平和』(河出書房新社)/英訳:Louise and Aylmer Maude訳 “War and Peace”

原文該当箇所:アンドレイ・ボルコンスキー公爵が戦場で負傷し、「高く無限に広がる空」を見上げる描写(いわゆる「アウステルリッツの空」の場面)

彼が憧れていた英雄ナポレオンが、彼を見下ろして「あっぱれな最後だ」と呟いた時、そのナポレオンの姿は、この荘厳で広大無辺の空に比べ、なんとちっぽけで、取るに足らないものに見えたことでしょう。

ここでアンドレイは、人間の全ての野心と虚栄(=戦争)が、恒久の真理(=平和)の前では無意味であると直感するのです。彼の価値観は、この瞬間、決定的に転覆しました。この「アウステルリッツの空」は、人間の歴史の狂騒を、永遠の視点から静かに見下ろす神の目そのものです。[第1巻 第3部 第16章]

「人民(フロック)」 ― 歴史を動かす無意識の力

トルストイは、ナポレオンのような英雄が一人の意志で歴史を動かした、という英雄史観を徹底的に否定します。現代の我々もまた、歴史を ”偉人” の物語として消費しがちですが、トルストイはそれを欺瞞と断じます。

歴史とは、蜂の群れ(フロック)が動くように、無数の人間の無意識の意志が積分された結果にすぎない。ナポレオンも、ロシア皇帝も、その歴史の法則の必然に従い、最も目立つ場所で役割を演じていただけなのだ――これがトルストイの結論です。

ロシアが勝利したのは、天才的な戦略家がいたからではなく(事実、ロシア軍総司令官クトゥーゾフは、何もしないこと、流れに逆らわないことで歴史の必然に従う人物として描かれます)、故郷を焼かれた無名の農民たちの素朴な愛国心という無意識の総和が、フランス軍のそれを上回ったからに他なりません。英雄が歴史を動かすのではなく、歴史が英雄をその道具として利用するのです。

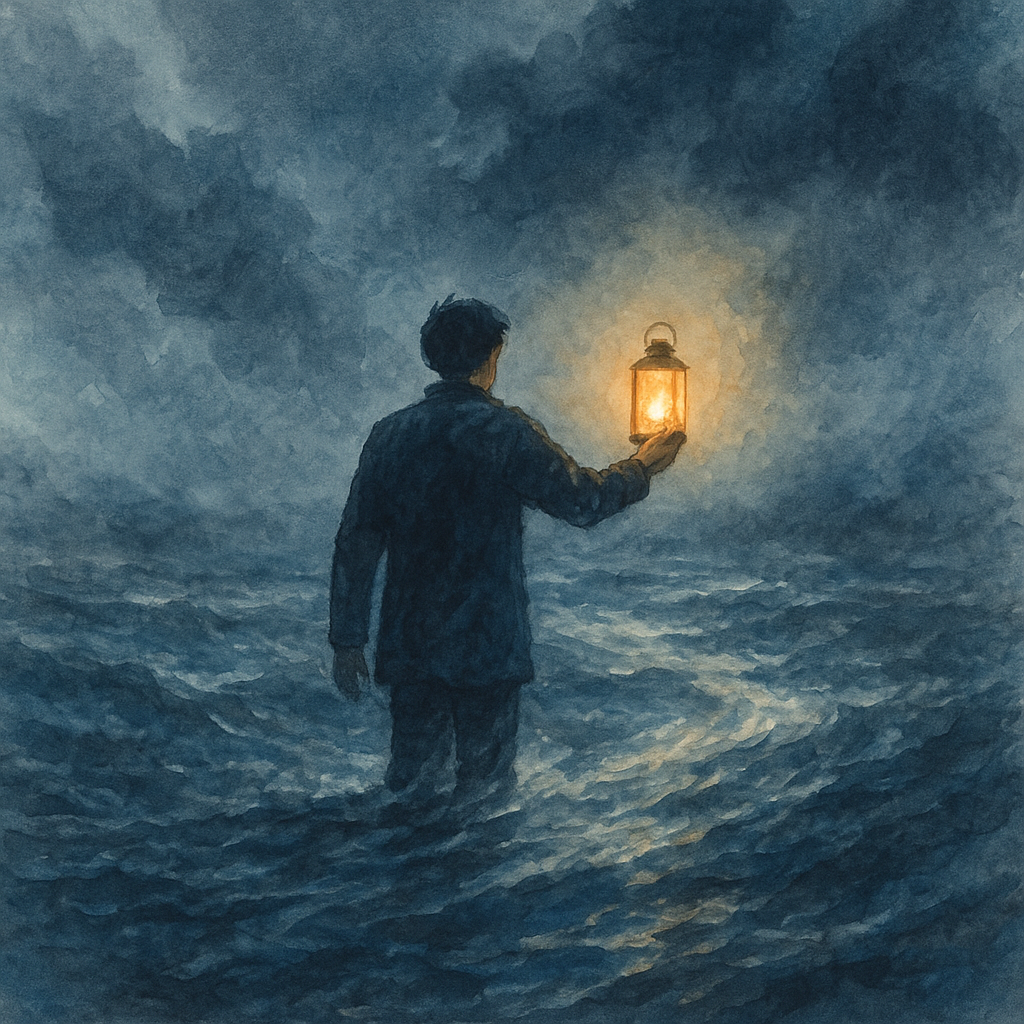

「すべては丸い」― プラトン・カラターエフが象徴するもの

ピエールの魂の探求は、モスクワ炎上の際、フランス軍の捕虜となったことで決定的な転機を迎えます。彼はそこで、素朴な農民兵プラトン・カラターエフに出会います。

プラトンは、読み書きもできず、思想も理屈も持ちません。彼はただ、理不尽な運命をそのまま受け入れ、周囲の人々を無差別に愛し、”生” そのものを丸ごと肯定しています。「すべては丸い」と語り、あらゆる物事を対立ではなく、円満な調和の中で捉えます。西洋的な個人の自我を持たず、ただ全体の一部として存在しています。

彼は、ピエールが西洋的な理性(フリーメイソンや哲学)で追い求めてきた「真理」とはまったく別の次元に存在する、ロシア的(東洋的)な知の体現者でした。ピエールは、プラトンという人間そのものに触れることで、初めて知性(理性)の限界を知ります。プラトンは何も教えません。ただ、その存在がピエールを根底から変えるのです。

「幸福になるように人間は創られているのだ、幸福は人間自身の内部にあるのだ」(ピエールの悟りの要約)

出典:レフ・トルストイ『戦争と平和』第4巻第2部第12章(プラトン・カラターエフの言葉)

“Man is created for happiness. Happiness is within him, in the satisfaction of daily needs.”

— Leo Tolstoy, War and Peace, Book Four, Part Two, Chapter XII

(訳出:Aylmer and Louise Maude英訳版)2

参考訳:中村白葉訳(河出書房新社)、Maude英訳 “War and Peace” (1904–1909)

すべてを剥奪された極限状態(=戦争)の中でピエールは、プラトンという人民(フロック)の姿を通し、幸福が外部の思想や財産にあるのではなく、自らの内なる生の肯定(=平和)にあることを、初めて体感するのです。

長きにわたる彼の哲学的探求は、この瞬間、知性による理解ではなく、魂による体感によって完結しました。[第4巻 第3部 第12章周辺]

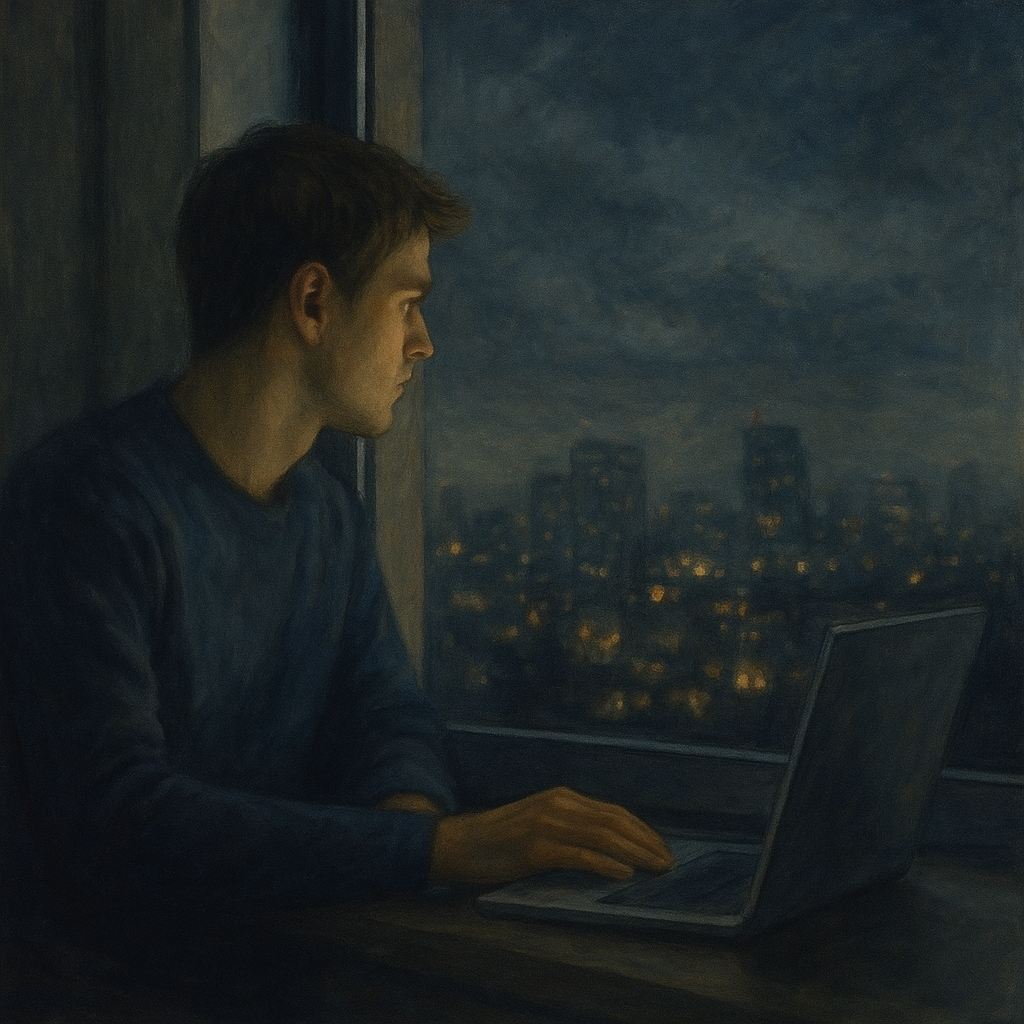

我々自身の『戦争と平和』― 現代に響くトルストイの問い

この19世紀の物語は、一世紀以上を経た今、SNSとAIに囲まれた現代を生きる私たちに、何を問いかけるのでしょうか。

「歴史」から「個人」へ ― 運命のただ中で見出す生の価値

私たちは今も、経済危機、パンデミック、分断を生むアルゴリズム、そして現実の戦争といった、個人の意志ではどうにもならない歴史の奔流の中にいます。

トルストイが描いたのは、その運命に抗う(アンドレイ)ことの悲劇、その中で生き抜く(ナターシャ)ことの強さ、それを受け入れる(ピエール)ことのしなやかさでした。

歴史がどう動こうと、個人の ”生” の価値は、それ自体で絶対的な輝きを放っている。この確信こそ、トルストイが私たちに送る最も力強いメッセージです。

虚飾(平和)と極限(戦争)を超えて ― 素朴な日常という「真実」

物語の序盤、貴族たちの「平和」は、欲望と虚飾に満ちたものでした(現代のSNS上の「いいね」の数に一喜一憂する姿と重なります)。それは「戦争」という極限状態によって、すべて破壊され無に帰してしまったのでした。

ピエールとナターシャが最後に見出した、家族との食卓、子育て、労働といった素朴な日常こそが、虚飾と極限の両方を超克した真の平和の姿です。非日常のドラマ(戦争や抗争、SNSでの炎上、ののしり合い)による憂さ晴らしに充足し、生きる価値があるかのように錯覚しがちな現代において、この、平凡な日常の肯定は、より一層重く響きます。我々が守るべきもの、立ち返るべき場所は、常にそこにあるのです。

「平和」と「世界(共同体)」― 『ミール』の多義性

ロシア語で「ミール(Мир)」は、”平和”であると同時に、”世界” であり「共同体(村落)」を意味します。この作品のタイトルは『戦争と世界』とも『戦争と共同体』とも訳せるのです。

この三つの意味は、トルストイの中で分かちがたく結びついています。外的な戦争が終わること(平和)だけが最終目的なのではありません。ピエールが内面的な葛藤を終え、ナターシャと家庭(=最小の共同体)を築き、自分自身と、そして他者や「世界(ミール)」と調和すること。この「内なるミール」の確立こそが、トルストイが示した究極の平和の姿なのです。

おわりに ― 大河の岸辺で

戦争の嵐は過ぎ去りました。

英雄ナポレオンも、栄光を夢見たアンドレイも、歴史の舞台から消えていきました。

しかし、ピエールとナターシャが築く家庭のごとく、プラトン・カタラーエフのごとく、名もなき人々の生はまるで大河のように、淡々と力強く未来へと続いていきます。歴史の教科書には載らない無数のミール(共同体)が、今日も ”世界” を支えています。

人類の最大遺産の一つ、『戦争と平和』を読み終えたとき、私たちは、歴史という大河の岸辺に立ち、今ここに在ることの重みと、ただ生きて在ることの確かな輝きを改めて知ることになるでしょう。

参考文献・注記

- 作品情報: トルストイ 著, 『戦争と平和』,中村白葉訳 (河出書房新社版)など。

- 引用の性質について: 本稿における作中からの引用および記述(「彼の頭上には、高く、無限に広がる空以外…」、「幸福は人間自身の内部にあるのだ」など)は、特定の翻訳版からの厳密な逐語引用ではなく、登場人物の思索の核心部分を学術的文脈に合わせて要約・意訳したものであり、シーンの典拠は第1巻 第3部 第16章、第4巻 第3部 第12章などに依拠しています。

- 読者への推奨: 厳密な文言については、読者が参照される各翻訳版の該当箇所をご参照ください。

「個人的な一言として」

『戦争と平和』(中村白葉訳)を最初に読み終えた昭和五十八年、私は読書というものの受け取り方がそれまでとまったく変わってしまうほどの衝撃を受けました。居ても立っても居られず、その時から、読書後の書籍すべてについて、呻くような印象記録を残し始めました。

もし、この人類の最大級の遺産である物語の超立体的な奥行きを、ご自身の心で感じてみたいと思われた方は、ぜひ原典にも触れてみてください。

- アンドレイの「無限の空」についての引用

典拠(該当箇所): 第1巻 第3部 第16章

(※翻訳版によって章立てが異なる場合があります)

場面:

これは、アンドレイ・ボルコンスキー公爵がアウステルリッツの戦いで軍旗を持って突撃し、フランス兵に撃たれて倒れた場面での内的独白です。「アウステルリッツの空」として非常に有名な場面です。

文脈:

彼は仰向けに倒れ、それまで意識したこともなかった「高く、無限に広がる空」だけを見つめます。彼がそれまで追い求めていた栄光、名誉、そして憧れの対象であったナポレオンさえもが、この「無限の空」という永遠の真理の前では、いかにちっぽけで無意味なものであるかを直感します。

記事の引用は、この瞬間の彼の衝撃と悟りの核心を要約したものです。

↩︎ - ピエールの「幸福」についての引用

典拠(該当箇所): 第4巻 第3部 第12章

(または第4部 第2章など、ピエールの捕虜生活の体験を総括する部分)

場面:

これは、ピエール・ベズーホフ伯爵がフランス軍の捕虜となり、モスクワからの過酷な行軍を経験し、すべてを剥奪された極限状態の中で得た悟りの核心を要約したものです。

文脈:

特に、素朴な農民兵プラトン・カラターエフとの出会いを通じて、ピエールはそれまで理性や思想(フリーメイソンなど)によって外部に求めていた「幸福」や「人生の意味」が、実は外部の条件(富、地位、健康さえも)に左右されるものではなく、「生」そのものを肯定する内的な力、精神の自由にこそあるのだと体感します。

記事の引用は、この捕虜生活を通じてピエールが到達した「生の肯定」という結論を簡潔に表現したものです。 ↩︎

コメント