はじめに:なぜ冬に読みたくなるのか ― 静寂と光の物語

冬は人の心を内奥へ向かわせる季節です。

街がクリスマスや年末の華やぎに包まれ、イルミネーションが輝きを増すほど、ふいに世界から自分だけが切り離されたような感覚に襲われることはないでしょうか。賑わいの中にいるから際立つ孤独。外気の冷たさが、ちょくせつ心の隙間に入り込んでくるような感覚。

ロシアの文豪レフ・トルストイの後期の名作短編『愛あるところに神あり(民話:靴屋のマルティン)』は、そんな静かな孤独を抱えた魂のために書かれたような物語です。

ここには、息を呑むようなスペクタクルも、世界を覆すような劇的な奇跡もありません。あるのは、薄暗い地下室の窓から見える雪景色と、そこに行き交う人々の足音だけです。しかし、ページをめくるごとに、凍てついた心が暖炉の火に照らされたようにゆっくりと溶け出し、読み終わる頃には、胸の奥に温かな灯火が宿っていることに気づくはずです。

孤独は決して忌むべき悪い状態ではなく、光へ向かうための静寂な助走期間である。

この物語は、そう私たちに語りかけます。本稿では、人生の再生をテーマに、この短編がなぜ冬という季節に深く響くのか、そして絶望の淵にあった一人の男が、いかにして再び ”生” の手触りを取り戻していったのかを、じっくりと紐解いていきます。

クリスマスの静けさと響き合う理由

クリスマスという言葉が喚起する、団欒や歓び、温かい食卓などの輝きの背後には、一年で最も夜が長い季節の、深く青い沈黙が横たわっています。

白い吐息が滲む街角で、あるいは早々に日が落ちた部屋の隅で、人は無意識に自分自身の内面を覗き込むことになります。楽しげな音楽が遠くから聞こえてくる時ほど、胸の裡にある空白が輪郭を帯びて感じられる──そんな微妙な心の陰影を、トルストイは驚くほど繊細な筆致ですくい上げています。

主人公の靴職人マルティン・アヴジェーイチの暮らしは、祝祭の華やかさとは無縁です。彼がいるのは、通りを見上げる形の半地下の部屋。そこは冬の洞窟のように静まり返っています。大切な家族をすべて失い、仕事だけをよすがに生きる彼の日常は、ある種、社会の喧騒から隔絶された ”修道” に近いものがあります。

この物語が冬に深く響くのは、その隔絶の中にこそ、真の温もりが訪れるからです。凍える寒さの中で飲む一杯の茶が五臓六腑に染み渡るように、孤独のただ中にいる人は、ささやかな優しさや他者の体温を、痛いほど鮮烈に感じ取ることができるのです。

トルストイ後期の “簡素で深い道徳文学” としての位置づけ

『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』といった、複雑な心理描写と壮大な社会背景を持つ長編小説とは異なり、後期のトルストイ作品の民話集に収められた本作は、極限まで削ぎ落とされた簡素な文体を特徴としています。

単に、子ども向けの分かりやすい話になったことを意味せず、人生の複雑さを知り尽くした老作家が、真理の核心だけを抽出して結晶化させた、深淵なシンプルさと言えるでしょう。この時期のトルストイが目指したのは、難解な神学論争や芸術至上主義ではなく、いま目の前にいる隣人とどう関わるかという、切実で具体的な生の技法でした。

主人公マルティンは高尚な哲学を語りません。寒さに震える老人に茶を勧め、貧しい母子に自分の服を与えるという、即物的な行為です。その飾らない行為の描写の中に、トルストイは人間が本来持っている尊厳や、他者と関わることの温かさを封じ込めました。

こう生きなさいと上から教え諭すのではなく、このような選択の中に人は生きる喜びを見出すことができる、と静かに差し出す。読者に解釈の余地と考えるための空間を残す控えめな語り口が、この作品が時代や国境を超えて愛され続ける理由です。

華美な装飾を排した冬の枯れ木のような力強い美しさを湛えています。

靴職人マルティンの孤独 ― 絶望の“静かな底”

物語の扉が開かれた時、私たちが目にするのは、深い喪失の底に沈んでいる一人の男の姿です。彼の孤独を理解することは、その後の再生の光を理解するために不可欠なプロセスとなります。

家族の死と心の凍りつき

マルティンの孤独は、厭世的な哲学や生まれつきの気質によるものではありません。妻を亡くし、残された唯一の希望であった幼い息子までも病魔に奪われるという、理不尽な事情によってもたらされたものです。

心の核が、ある日とつぜん、無慈悲に引っこ抜かれてしまった状態。トルストイは、マルティンの悲しみを、叫びや号泣といった激しい感情の発露としては描きません。世界の色彩が失われ、すべての音が遠のいて行くような感覚の麻痺として表します。

誠実に仕事をこなし、日々の糧を得ていますが、生きる喜びという脈動がありません。習慣としてハンマーを振るい、糸を縫う。機械的な反復は深い絶望の淵で、かろうじて正気を保つための防御反応だったのかもしれません。

人生には時として、言葉にならない痛みが胸に居座り、感情の回路が遮断されてしまう時期が訪れます。心の凍結です。それは弱さなのではなく、あまりにも大きな喪失を受け入れるために魂が必要とする、一種の冬眠期間なのです。

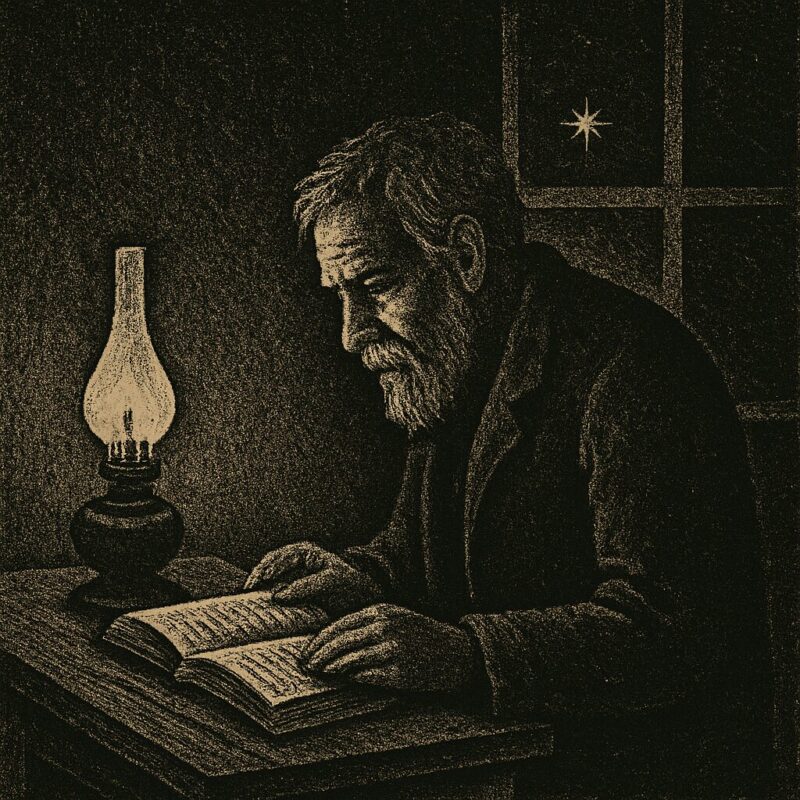

聖書を開いても救われない“祈れない状態”

特筆すべきは、当初のマルティンが陥っていた「祈れない」という苦しみです。彼は信仰を捨てたわけではありませんが、神に対して深い疑念と恨みを抱いています。なぜ私だけがこれほど奪われなければならないのか、と。

「わしはもう生きている気もありませんよ」…「ただ早く死にたいと思ってね、そればかり神様に願っていますよ。わしはもうなんの望みもない人間になってしましましたよ」

『愛あるところに神あり』トルストイ 中村白葉訳

(『人は何で生きるか』岩波文庫より)

こうすれば救われる、という安易な処方箋を提示せず、トルストイはこの苦渋に満ちた停滞期をじっくりと描きました。マルティンは、ただ沈黙の中に座り続けます。この ”神の不在” を感じる時間、真空のような喪失感の時間を丁寧に通過させたからこそ、後の展開における神の顕現が、ご都合主義的な奇跡ではなく、切実なリアリティを持って迫ってくるのです。

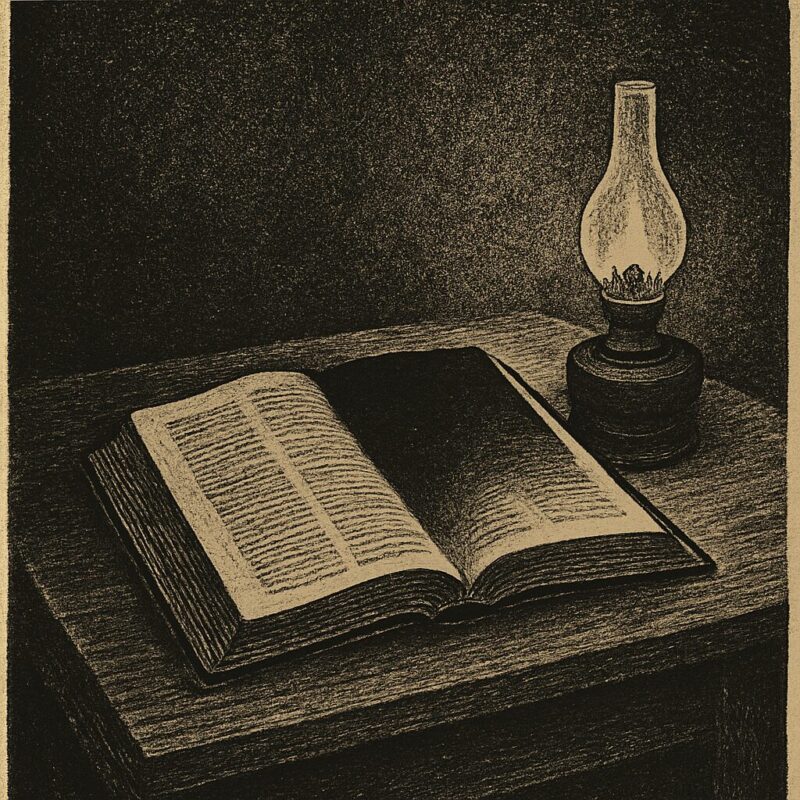

やがて彼は、同郷の巡礼者の言葉に導かれ、再び聖書を読み始めます。それは劇的な回心というよりは、他にすがるものがなかったという消極的な一歩だったかもしれません。しかし凍りついた扉をほんの数ミリでも開こうとするその行為が、閉塞した空気を動かし始めます。

傷ついた心が世界とのつながりを失うプロセスと、閉じた内面の表現

喪失の痛みに耐えている時、人は無意識のうちに世界との接触面積を最小限にしようとします。

マルティンもまた、外界との関わりを極端に制限していました。半地下の部屋にある窓から見えているのは、行き交う人々の全身や表情ではなく、生業に関わる長靴や短靴といった足元だけです。

「あれは誰それの靴だ」「あれは自分が直した靴だ」。人間を、靴というモノを通してしか認識していません。ここの描写は、彼が他者の人格や感情に関心を失い、自分の内面世界だけに閉じこもっている状態を見事に象徴しています。

視界が極端に狭まり、世界が断片化して見える状態。現代の私たちがスマートフォンという小さな窓を通して世界を眺め、生身の他者への想像力を失いがちである状況とも重なります。

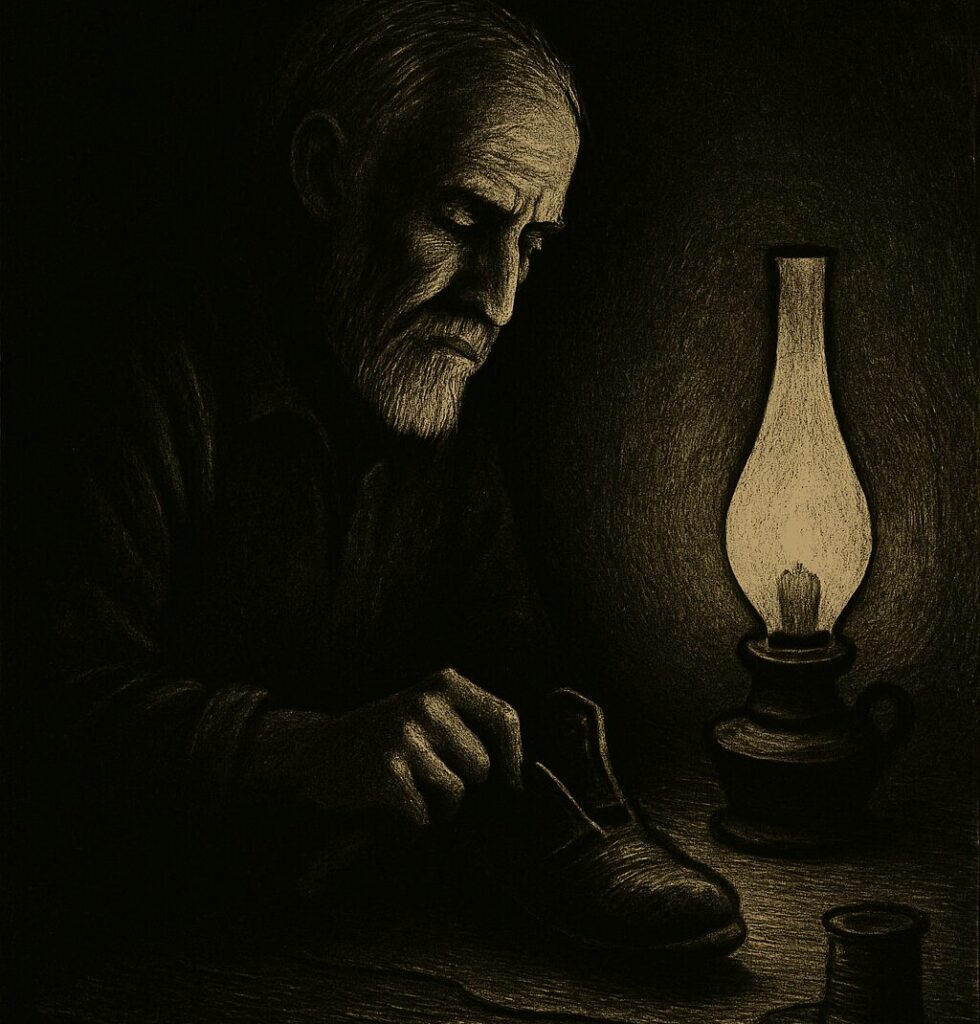

トルストイは、心理描写を延々と書き連ねる代わりに、薄暗い部屋、ランプの灯り、そして、窓から見える足という視覚的な装置を使って、マルティンの閉塞感を浮かび上がらせました。心を直接語らず、環境と視線によって語る。抑制された表現技法は、読者の想像力を喚起し、我がことのような共感を呼び起こします。

三度の訪問者が示す“神性の構造”

「マルティン、おい、マルティン! 明日往来を見ておくれよ、わしが行くから」

『愛あるところに神あり』トルストイ 中村白葉訳

(『人は何で生きるか』岩波文庫より)

夢とも現ともつかぬ不思議な声を聞いた翌日、マルティンは窓の外を注視します。しかし、彼が期待したような、光に包まれた神の姿は現れません。代わりに訪れたのは、ごくありふれた、しかし困難を抱えた三組の隣人たちでした。

この三度の訪問は、単なるエピソードの羅列ではなく、マルティンの心が段階的に開かれ、愛が深まっていくプロセスを描く精巧な構造を持っています。

1. 門番ステパーヌイチ:同情という最初の光

最初に現れたのは、雪かきに疲れ果て、寒さに震える年老いた門番ステパーヌイチです。

彼を見たマルティンの中に芽生えたのは、寒そうだ、気の毒に、というごく素朴で受動的な同情でした。しかし彼は窓を叩き、老人を部屋へ招き入れ、熱いお茶を振る舞います。

サモワール(湯沸かし器)から立ち上る湯気や、茶をすする音、そして老人の顔に少しずつ赤みが差していく様子といった、五感に訴える温かさの描写は重要です。

冷え切った老人の体を温めるという行為は、マルティン自身の冷え切った心を温める行為でもありました。他者への同情は、閉ざされた自我の殻に開けられた最初の風穴です。誰かのためにお湯を沸かす、それだけのことが、彼を再び人間的な世界へと繋ぎ止めるアンカーとなったのです。

2. 赤ん坊を抱いた母親:弱さに寄り添う献身

次に現れたのは、夏服のような薄着で赤ん坊を抱え、飢えと寒さに青ざめている貧しい母親です。

門番への対応が、茶を出すという一時的なもてなしだったのに対し、ここではマルティンの行為は一歩踏み込みます。彼は自分のスープとパンを与え、さらに自分の古着を赤ん坊のおくるみとして差し出し、手持ちの小銭まで渡します。

これは ”献身” であり、”自己犠牲” の萌芽です。自分の生活のリソース(資源)を削ってでも、目の前の弱者を守ろうとする意志。

母親の涙と、安らかに眠る赤ん坊の姿を見て、マルティンは自分の喪失体験――妻と子の死、を重ね合わせたかもしれません。かつての絶望とはまるで異なり、ここには、何かをしてあげられた、という確実な充足感があります。悲しみが、他者への共感という形へ昇華され始めた瞬間です。

3. リンゴを盗んだ少年と老婆:赦しが生む関係の回復

最後の訪問者は、老婆の籠からリンゴを盗もうとした少年と、彼を捕まえて怒鳴りつける老婆です。

前の二つのエピソードが困っている人を助ける、というわかりやすい善行だったのに対し、ここでは ”罪と罰” という複雑な問題が提示されます。老婆は少年を警察に突き出そうとし、少年は反抗的な態度を崩しません。憎しみの連鎖が生まれようとしています。

マルティンは割って入り、老婆には許すことを、少年には謝ることを説きます。

「~もしリンゴ一つのためにあの子を笞でぶたなきゃならんとしたら、わしらの罪のためにわしらをどうすればいいかね?」

『愛あるところに神あり』トルストイ 中村白葉訳

(『人は何で生きるか』岩波文庫より)

「キリスト様は、私たちがもっとひどい罪を犯しても許してくださった」。

この介入は、単なる仲裁を超えた ”赦し” の教えの実践です。マルティンの言葉によって、老婆の手は緩み、少年は素直に頭を下げ、最後には少年が老婆の荷物を持ってあげるという、思いがけない和解が生まれます。

同情から献身へ、そして赦しへ。

この三段階の深化は、マルティンの魂が自分だけの悲しみから脱し、他者との関係を修復し、より高次の愛へと到達していく過程を見事に可視化しています。

日常の細部に宿る“神” ― 象徴で読む作品世界

本作は寓話的なシンプルさを持ちながら、純文学的な象徴性にも満ちています。細部の描写に込められた意味を読み解くことで、物語の味わいはさらに深まります。

光と影の象徴:朝の暗さから夕方の光へ

物語の時間経過とともに変化する光の描写は、マルティンの内面変化と完全にリンクしています。

冒頭、朝の薄暗い地下室で外を眺める彼の背中には、重たい影が落ちています。それは希望の見えない彼の心理状態そのものです。しかし、訪問者を迎え入れ、送り出すたびに、部屋の中の空気感は微妙に変化していきます。

そして夕暮れ時、物理的には日が落ちて暗くなっているはずの時間帯に、物語上の光は最も強く感じられます。ランプに火を灯し、聖書を開くマルティンの顔は、朝のような陰鬱な影ではなく、柔らかな安らぎの光源に照らされています。

”外が暗くなるにつれて、内なる光が増していく”。この逆説的な光の演出は、物質的な豊かさではなく、精神的な豊かさこそが人生を照らすのだという真理を、言葉以上に雄弁に物語っています。

“窓”がもつ意味 ― 境界線から架け橋へ

地下室の窓は、この物語において最も重要な舞台装置です。

序盤において、窓はマルティンと世界を隔てる境界線でした。彼は安全な内側から冷たい外側を傍観するだけの存在でした。

神の訪れを待ちわびるようになってから、窓の意味は変質します。窓を通して外の世界を注視し、困っている人を見つければ、叩いて呼び止めるようになります。窓はもはや防壁ではなく、彼が世界へと手を差し伸べるための架け橋であり、内と外をつなぐ開口部となったのです。

私たちの心にも、きっとこのような窓があると思います。それを閉ざしてカーテンを引くこともできれば、開け放って外の風を入れることもできる。トルストイは窓という平凡なオブジェクトを通して、私たち個々の意志の在り方を問いかけています。

物語が持つ円環構造と“反復”の役割

物語は、朝に聖書を読み、仕事をし、夜にまた聖書を読むという「円環」を描いて終わります。

一見すると、マルティンの生活状況(貧しい独り暮らしの靴職人)は何ひとつ変わっていません。劇的なサクセスストーリーも、環境の激変もありません。

しかし、同じように見える夜の風景の中で、彼の心だけは決定的に変容しています。

「日常の反復」の中にこそ、聖なるものが宿る。

劇的な変化を求めがちな私たちに対し、この円環構造は「大切なのは何をするかではなく、どのような心でそれを行うかだ」と示唆します。昨日と同じ今日を生きながら、その意味を塗り替えていくこと。それこそが、最も確かな「再生」の形なのです。

トルストイが語る“神”とは誰なのか

夜、マルティンの部屋に再び幻のような声が響きます。「マルティン、わしだよ」。

闇の中から浮かび上がったのは、昼間彼が助けたステパーヌイチであり、母子であり、老婆と少年でした。

超越ではなく“関係の中に宿る神”

ここで明かされる真理は、あまりにもシンプルで、かつ革命的です。

神は、雲の上の遠い場所に座している審判者でもなければ、まばゆい光を纏って降臨する超越者でもありませんでした。寒さに震える老人の姿をして、空腹の母親の姿をして、過ちを犯した少年の姿をして、すぐそこにいたのです。

トルストイが到達したこの神観は、宗教的なドグマ(教義)を超え、普遍的な倫理へと昇華されています。

「神は関係性の中に宿る」。

私たちが他者に愛を向け、配慮し、許し合うその ”間” にこそ、神的な何かが立ち上がる。神に会うために教会へ行く必要も、特別な修行をする必要もない。ただ目の前の ”最も小さい者” に誠実に向き合うこと、それ自体がすでに祈りであり、神との対話なのです。

アフデューイチの心は喜びでいっぱいになった。彼は十字を切り、めがねをかけて、福音書を読みはじめた――そのひらいていたところから。と、そのページの初めのほうに、彼はつぎのような言葉を読んだ――

「そは、汝ら、わが飢えし時われに食を与え、渇きし時われに飲ませ、旅せし時われを宿らせたればなり・・・・・・」

それから、ページの終わりのほうに、またつぎの言葉を読んだ――

「汝ら、わが兄弟なるこれらのいと小さき者のひとりになしたるは、すなわちわれになしたるなり」(マタイ伝第二十五章)

そこでアフデェーイチは、夢が自分を欺かなかったこと、まさしくこの日、彼のところへ、救世主がこられたのだということ、自分が彼を正しく迎えたということを、悟った。

『愛あるところに神あり』トルストイ 中村白葉訳

(『人は何で生きるか』岩波文庫より)

日常の行為を通して世界が変わるという視点

マルティンは、神様のために、と思って行動したわけではありません。ただ目の前の人があまりに気の毒で、放っておけなかった。自然な人間的衝動だから尊いと、トルストイは肯定します。

世界を変えるのは、偉大な英雄や政治家だけではありません。

名もなき市井の人々が、日々の暮らしの中で行う小さな親切やささやかな我慢、目立たない献身。それらの集積が、この世の冷たさを少しずつ和らげ、崩壊を防いでいる。

マルティンが救われたのは、神が奇跡を起こしたからではなく、彼自身の行為が彼自身を救ったからです。「愛あるところに神あり」。このタイトルは、神がいるから愛が生まれるのではなく、愛の実践がある場所に、結果として神(=生きる光)が顕現するという、能動的な人間の真理を表しています。

現代を生きる私たちへ ― 小さな優しさが救いになる

この19世紀ロシアの物語は、21世紀の現代日本を生きる私たちに、何を語りかけるでしょうか。

忙しさのなかで忘れがちな「気づく」という行為

現代社会は、効率と速度を競うあまり、心の余白を消失させています。私たちは常に何かに追われ、スマートフォンの画面を覗き込み、隣にいる人の疲れた表情や、無言の求心に気づく能力を失いつつあります。

マルティンがもし、自分の仕事や悲しみだけに没頭していたら、窓の外の老人には気づかなかったでしょう。彼が救われたきっかけは、顔を上げて外の世界を見たこと、そして気づいたことにあります。

気づくという行為は、実は大きなエネルギーを要しません。けれどそれは他者の存在を承認するということであり、孤独な魂にとっては最大の救いとなります。忙しい日々の中で、歩みを緩め、あるいはつと立ち止まり、周囲に視線を向けること。そのわずかな心の揺らぎが、誰かの、そして自分自身の救いになる可能性を秘めています。よく言われる ”巡りあわせ” です。

誰の心にもある“見えない孤独”をやわらかく照らす物語

現代の孤独は、マルティンのように分かりやすい貧困の姿をしていないかもしれません。

人混みの中で、職場で、あるいはSNSの煌びやかなタイムラインの裏側で、多くの人が誰にも言えない ”見えない孤独” を抱えています。

「誰も私を必要としていないのではないか」「このまま誰とも深く繋がれずに終わるのではないか」。

不安に苛まれた時、この物語はそっと教えてくれます。

あなたは無力ではない。あなたには、誰かを温める力がある。

たとえ自分自身が傷ついていても、いや、傷ついているゆえ、他人の痛みに寄り添うことができる。

マルティンがパンを与えた時、空腹が満たされたのは彼の魂でした。傍らにいる他者への直の貢献こそが、自己肯定感を回復させる唯一の道なのです。

日常の小さな選択が、いつか誰かの光になる

私たちがこの手で今日できることは、広大な宇宙の中では、途方もなく小さなことです。

電車で席を譲ること、店員にありがとうと言うこと、落ち込んでいる友人に短いメッセージを送ること、あるいは理不尽な怒りを一度飲み込んで抑え、そして赦すこと。

それらは世界ニュースにはなりません。しかしトルストイの視点を借りれば、それこそが神が訪れた瞬間なのです。

あなたの今日のその小さな選択が、誰かの凍えた心を温め、巡り巡ってあなた自身の、宇宙よりはるかに深い人生を照らす灯火となる。

そう信じられるならば、退屈で無意味に見えた名もない日常は、無数の可能性に満ちた広大な冒険の場へと変わります。

おわりに ― 冬の夜に灯るひとすじの光

『愛あるところに神あり』を読み終えた後、私たちの目に映る世界は、前とは少しだけ違った色を帯びているはずです。

行き交う人々の姿が、ただの背景ではなく、それぞれの悲しみや喜びを抱えた物語の主人公として感じられるようになる。何気ない日常の風景の中に、隠された意味や温かさを見出せるようになる。

これこそが、優れた文学が持つ再解釈の力であり、作品から読者への贈り物です。

もし今、あなたが冬の寒さの中で孤独を感じているなら、この物語を思い出してください。

救いは、遠い空の彼方にあるのではありません。

あなたの手の届く範囲、あなたの目の前にいる ”誰か” への、小さな優しさの中に、確かな光として宿っているのです。

「愛のあるところに、神あり」

この言葉を胸に、まずは今日、そこにいるあの人に、わずかな温もりを手渡してみませんか。その瞬間、あなたの心の中にも、絶対に消えることのないひと筋の炎が灯るはずです。

記事内の原作訳文はすべて、

トルストイ『愛あるところに神あり』

(岩波文庫「トルストイ民話集―人は何で生きるか 他四篇」中村白葉訳)

から引用させていただきました。

コメント