はじめに:迷える現代人にトルストイが必要な理由

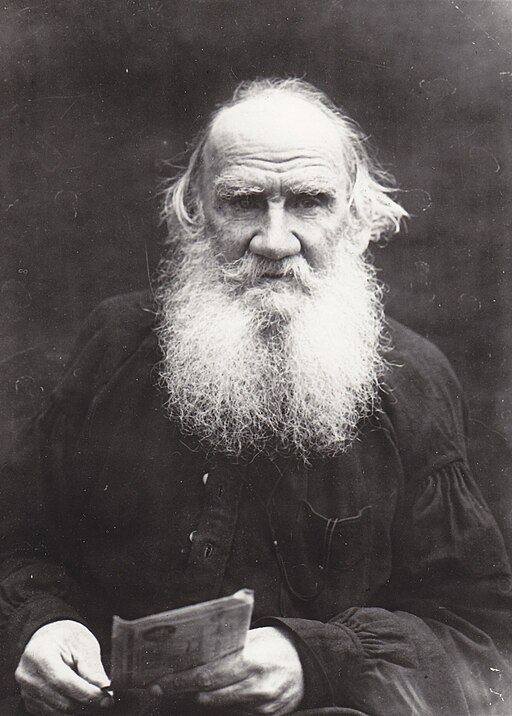

レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ。19世紀から20世紀にかけての世界文学において、彼ほど巨大な足跡を残した人物はいないでしょう。 しかし、彼を単に ”文豪” という枠組みだけで語ることはできません。小説家として世界の頂点を極めると同時に、その成功の先に待っていた虚無と対峙し、思想家、あるいは預言者として、人間存在の根源を問い直す旅に出たからです。

彼の生涯は、破壊と創造の連続でした。 自身が築き上げた価値観を一度解体し、何もない瓦礫の中から真実だけを拾い集め、魂を新たな次元へと組み上げていく――。その壮絶なプロセスは、現代において生き方に迷う私たちに、強烈なヒントを与えてくれます。

往々にして、トルストイは芸術家としての前期と、宗教的説教者としての後期に二分して語られます。しかし、近年の研究知見に基づけば、その二つの時期は一本の強靭な糸で繋がれています。 その糸とは、「私とは何か、そして私はどう生きるべきか」という問いへの、誠実すぎるほどの執着です。

本稿では、彼の人生における劇的な変容と覚醒、そして苦悩の果てに到達した救済の地平について、詳細に紐解いていきます。トルストイという鏡を通して、私たち自身の生きる意味を見つめ直す旅に出かけましょう。

1.孤独な貴公子 ― 華やかな出自と満たされない心

名門の血統と「孤児」の孤独

1828年8月28日(ユリウス暦)、ロシア帝国トゥーラ県、ヤースナヤ・ポリアナ。この広大な領地で生を受けたレフ・トルストイは、生粋のロシア貴族でした。父方はピョートル大帝の時代から続く伯爵家、母方は名門ボルコンスキー公爵家という血筋は、彼に物質的な豊かさと社会的特権を約束していました。しかし、運命は彼に ”家族の幸福” を与えませんでした。

2歳で母を、9歳で父を失ったトルストイは、兄弟たちと共に親戚の手を転々とすることになります。この幼少期における喪失の体験は、彼の人格形成に決定的な影響を与えました。彼の中には、理想化された愛と幸福に満ちた家族への強烈な憧憬と、現実の孤独とのギャップが常に存在していました。後の作品に見られる、家族という共同体への執着や、母性への神聖視は、この原体験に根差しています。

カザン大学時代の放蕩と自己嫌悪

16歳でカザン大学に入学したトルストイを待っていたのは、学問への情熱ではなく、当時の貴族社会特有の放蕩生活でした。彼は舞踏会に明け暮れ、ジプシーの歌に熱中し、そして何よりも賭博にのめり込みました。

資料によれば、彼は賭博によって莫大な借金を背負い、その返済のために家屋敷の一部を売却せざるを得ない状況にまで追い込まれたこともありました。

しかし、トルストイが凡庸な放蕩児と異なっていたのは、その享楽の最中にあっても、鋭利な自己観察の目を持ち続けていたことです。彼が19歳から書き始めた『日記』には、自らの怠惰、虚栄心、そして抑えがたい性的な衝動に対する激しい自己嫌悪が綴られています。彼はフランクリン風の「人生の規則」を定め、自分を律しようと試みますが、次の日にはそれを破り、再び絶望するというサイクルを繰り返しました。

「私は自分自身を精神的な怪物だと感じた。肉体的な欲望の虜になり、崇高な理想を裏切り続ける自分。この矛盾をどうすればよいのか」

出典:トルストイ『日記』および、自身の青年期を回想した著作『懺悔』より抜粋・要約

若き日の彼を苦しめたこの「肉体(獣)」と「精神(神)」の分裂こそが、後のトルストイ文学のダイナミズムを生む源泉となります。大学教育に失望して中退し、ヤースナヤ・ポリアナに戻った彼は、農民生活の改善を志しますが、理想と現実の壁に阻まれ、挫折します。何者でもない自分、無為に時間を浪費する自分への焦燥感が、彼を次なる舞台へと駆り立てました。

第2章:作家の誕生とリアリズムの確立

コーカサスの自然と『幼年時代』

1851年、兄ニコライの勧めもあり、トルストイはコーカサスへ赴き、軍隊に入ります。コーカサスの雄大な自然と、そこに生きるコサックたちの野生味あふれる生活は、文明に毒された彼の心に鮮烈な印象を与えました。

ルソーの影響を強く受けていた彼は、ここで ”自然人” としての生き方に、文明人の病弊を乗り越える可能性を見出します。

この地で執筆された処女作『幼年時代』(1852年)は、雑誌『現代人』に掲載されるやいなや絶賛されました。この作品で彼が示したのは、子供の心の微妙なひだを、顕微鏡で覗き込むような精度で描写する「心の弁証法」と呼ばれる手法でした。恥、虚栄、愛への渇望といった感情が、いかに発生し、変化していくかを克明に追うその筆致は、すでに巨匠の片鱗を見せていました。

セヴァストポリの衝撃 ― 戦争の真実

続いて勃発したクリミア戦争(1853-1856)に、トルストイは将校として従軍します。激戦地セヴァストポリでの体験は、『セヴァストポリ物語』として結実しました。

ここで彼が行った革新は、戦争からロマン主義的な英雄像を徹底的に剥ぎ取ることでした。彼は、美しい軍服や高潔な愛国心ではなく、泥と血、兵士たちの恐怖、虚栄心、そしてあまりにも呆気ない死の瞬間を描きました。

「戦争とは、美しい行進や音楽ではない。戦争とは、汚物であり、苦痛であり、死である」

この冷徹なリアリズムは、後の『戦争と平和』における戦争描写の基礎となると同時に、彼の平和主義思想の萌芽でもありました。

第3章:二大長編小説における「生」の肯定と不安

1862年、34歳のトルストイは、18歳のソフィア・アンドレエヴナ・ベルスと結婚します。この結婚は、当初彼に精神的な安定と、創作に専念できる環境をもたらしました。ソフィアという献身的な筆写係を得て、彼はその芸術的才能を爆発させ、世界の文学史に残る二つの記念碑的作品を生み出します。

『戦争と平和』 ―歴史の激流の中で生きるということ

1863年から1869年にかけて書かれた『戦争と平和』は、ナポレオン戦争時代のロシアを舞台に、歴史の巨大な流れと、その中で生きる個人の運命を描いた壮大な叙事詩です。

歴史哲学:英雄史観の否定

トルストイはこの作品で、独自の歴史哲学を展開しました。彼は、ナポレオンやアレクサンドル1世といった所謂 ”英雄” たちが歴史を作ったのではなく、無数の名もなき兵士や民衆の意志の総和、あるいは摂理のような不可知の力が歴史を動かしていると説きました。個人の自由意志は幻想に過ぎず、人間は歴史という巨大な歯車の一部であるという決定論的な視点です。

ピエールとアンドレイ:二つの魂の軌跡

物語の軸となるのは、対照的な二人の主人公、ピエール・ベズーホフとアンドレイ・ボルコンスキーです。

『戦争と平和』の結末において、ピエールは家庭の幸福の中に安らぎを見出します。この時期のトルストイにとって、家庭と労働、そして自然との調和こそが、人生の肯定的解決策として信じられていたのです。

『アンナ・カレーニナ』 ―忍び寄る破滅の影と救い

しかし、1873年から1877年にかけて書かれた『アンナ・カレーニナ』では、その楽天性は影を潜め、より深刻な実存的不安が鎌首をもたげています。

不義と罰、あるいは社会の偽善

物語は、愛のない結婚生活を捨てて青年将校ヴロンスキーとの情熱的な愛に生きようとするアンナと、彼女を断罪しつつ自らも道徳的腐敗の中にある社交界との対立を描きます。トルストイはアンナを単なる背徳者としては描きませんでした。彼女は、生きたいと願ったが故に、偽善的な社会の掟(コード)と衝突し、破滅したのです。

アンナの自殺のシーンにおける、「蝋燭の光が消え、永遠の闇が訪れる」という描写は、死の虚無に対するトルストイ自身の恐怖を反映しています。

リョービンの苦悩:成功の陰の絶望

一方、トルストイの分身である地主リョービンは、理想的な結婚と農場経営に成功しながらも、突如として襲い来る ”死の問い” に苦しめられます。

「私は何者か? 何のために生きるのか? 死がすべてを無にするならば、今の幸福に何の意味があるのか?」

リョービンは、農民の素朴な信仰に感化され、一時的な平安を得ますが、それは論理的な解決というよりは、理性を放棄することによる休戦に近いものでした。『アンナ・カレーニナ』の執筆を終えた頃、トルストイ自身もまた、リョービンと同じ問いの前に立ち尽くしていました。もはや小説を書くことでは、この内なる空洞を埋めることはできなくなっていたのです。

第4章:『懺悔』 ― 精神的危機と深淵からの脱出

50歳を迎えた頃、トルストイは世界的な名声、巨万の富、愛する妻子、健康という、誰もが羨むすべてを手にしていました。しかし彼の内面では、人生の停止とも呼ぶべき事態が進行していました。この時期の深刻な精神的危機と、そこからの脱出の記録が、1882年に発表された『懺悔(A Confession)』です。

「黒い点」の拡大と自殺への誘惑

資料 によれば、彼の危機は突然訪れたものではなく、病のように徐々に進行しました。最初は「人生には何か間違いがあるのではないか」という微かな違和感でしたが、それはやがて無視できない問いとなり、彼の生活のすべてを麻痺させました。

彼はあらゆる活動において、「それは何のためか? その先には何があるのか?」という問いに突き当たりました。

「作家としてシェイクスピアより有名になったとして、それがどうしたというのか?」

「子供たちを立派に育てたとして、彼らもまた死ぬではないか」

死という絶対的な終焉の前では、あらゆる現世的な成功も努力も無意味である。この「虚無」の認識は、彼を激しい鬱状態に陥らせました。彼は屋根の梁を見れば首を吊りたくなり、猟銃を見れば自分を撃ちたくなる衝動に駆られ、誘惑を避けるために部屋から紐を隠し、銃を持って狩りに出ることをやめました。

現代の精神医学の観点からは、これは ”中年の危機” や ”アンヘドニア(快感消失)”、あるいは臨床的なうつ病と診断されるかもしれません 。しかし、トルストイにとってこれは病理ではなく、人間が真に目覚めるために通過しなければならない認識のプロセスでした。ドゥルーズやガタリが論じるように、この種の絶望は病気ではなく、特別な知の形態であり、自己と世界の距離を測り直すための招待状だったのです 。

知性の敗北と理性の限界

トルストイは、この問いに対する答えを、人類の蓄積した「知」に求めました。

理性的に考えれば考えるほど、人生は無意味であり、自殺こそが唯一の論理的な帰結であると思われました。しかし、彼は死ねませんでした。彼の中には、理性を超えた何かが、生きることを求めていたのです。

信仰への跳躍 ― 「紐」の夢

行き詰まったトルストイが目を向けたのは、彼がそれまで軽蔑していた無学な農民たちでした。彼らは貧困と重労働の中にありながら、自殺することなく、人生を肯定し、死を静かに、時には喜びを持って受け入れていました。

彼らを支えているのは ”信仰” でした。トルストイはここで、信仰とは、有限な人間の生に無限の意味を与える力である、と定義します 。

理性は有限を有限としてしか認識できません。しかし、信仰は有限の中に無限を見出すことができます。トルストイは、理性の傲慢さを捨て、この非合理な力を受け入れる決意をしました。 『懺悔』のエピローグに記された有名な夢は、この転換を見事に象徴しています 。

夢の中で、私は底知れぬ深淵の上に吊るされた、心もとない組紐の上に横たわっている。下を見れば、底なしの暗闇が広がり、恐怖で体がすくむ。しかし、上を見上げ、私を支えている一本の組紐の源泉を見つめると、恐怖は消え、安定と平安が訪れる。

出典:トルストイ『懺悔』より抜粋・要約

下を見ること(理性的分析による深淵の認識)をやめ、上を見ること(神への直感的な依存)を選んだ瞬間、彼は救われたのです。しかし、これは彼が伝統的なロシア正教に安住することを意味しませんでした。むしろ、ここから、既成の教会制度や国家権力との、より激しい闘争が始まるのです。

第5章:預言者の教義 ― トルストイ主義の確立

危機を乗り越えたトルストイは、もはや単なる小説家ではありませんでした。彼は、福音書を自らの理性と良心に照らして再解釈し、独自のキリスト教的倫理体系を構築しました。

『要約福音書』と山上の垂訓

彼はギリシャ語の原典にあたり、新約聖書を徹底的に研究しました。そして、教会はキリストの教えを歪曲し、儀式や迷信に変えてしまった、と結論付けます。

彼にとって、三位一体や処女懐胎、復活といった神秘的なドグマは不要なものであり、キリスト教の核心は「山上の垂訓」に示された道徳的実践のみにあるとしました。

彼が抽出した「五つの戒律」は以下の通りです。

- 怒るな(隣人と和解せよ)。

- 情欲を抱くな(姦淫するな)。

- 誓うな(国家や皇帝への忠誠を誓ってはならない)。

- 悪に抗うな(暴力をもって悪に対抗してはならない)。

- 敵を愛せよ(異国人や敵国人も愛せよ)。

特に、無抵抗主義(Non-resistance)は、彼の思想の核となりました。暴力に対して暴力で応じることは、暴力の連鎖を無限に拡大させるだけであり、悪を克服する唯一の方法は、暴力を甘受し、愛をもって応じることであるという思想です。

『人生論』における幸福の再定義

1887年の『人生論』において、トルストイは幸福について論理的な分析を行っています。 かつての彼が求めた個人的幸福(富、名声、快楽)は、他者との競争を前提とする限り、決して満たされることはありません。

「各人が自己自身の幸福のみを求めて生きる場合、その希望は他者の幸福と矛盾し、闘争となるため、幸福は不可能である」 。 さらに、個人的な肉体的生命は死によって消滅するため、そこに人生の目的を置くことは矛盾です。

トルストイは、死によっても滅びない「真の生命(理性的生命)」は、他者のために生きること、すなわち ”愛” の実践の中にしか存在しないと断じました。この動物的自我の否定と理性的愛の肯定こそが、彼が到達した人生の究極の目的であり、真の幸福でした 。

民衆の中へ―農民服を着た伯爵

彼の思想は、単なる観念に留まりませんでした。彼は自らの特権的な生活を恥じ、貴族の称号を捨て、著作権を放棄し、農作業(パンの労働)に従事し、菜食主義を貫きました。 また、「誓うな」「殺すなかれ」の教えに基づき、国家権力、軍隊、死刑制度を徹底的に批判しました。

彼の非暴力思想は、国境を越えて広がり、インドのマハトマ・ガンディーに多大な影響を与えました。現代社会において、暴力の連鎖や戦争システムに抗う「想像の非暴力」の源流として、彼の思想は今なお重要な意義を持っています 。

第6章:後期文学の深淵 ― 虚飾の剥奪と真実の光

思想家となったトルストイは、『芸術とは何か』において、「芸術は感情の感染である」と定義し、かつての自作を含む多くの ”高級芸術” を、民衆に理解されず、道徳的な善を伝えない堕落した芸術として否定しました。しかし、パラドキシカルなことに、この時期に書かれた一連の民話や中編小説は、彼の思想を極限まで凝縮した、戦慄すべき芸術的完成度を持っています。

『イワン・イリイチの死』 ― 「黒い袋」からの脱出

1886年の中編『イワン・イリイチの死』は、トルストイの死生観の到達点を示す傑作です。

主人公イワン・イリイチは、判事として順調に出世し、美しい家具や衣服に囲まれた、上品で感じの良い生活を送っていました。しかし、些細な事故から不治の病に冒された時、その生活の欺瞞が露呈します。

「人工的」な生の崩壊

病床の彼を苦しめたのは、肉体の激痛以上に、周囲の嘘でした 。家族や同僚たちは、死の現実を直視せず、「ただの病気だ、養生すれば治る」と演技し続けます。妻は夫の死後の年金のことばかりを気にかけ、同僚たちは彼のポストが空くことを喜んでいます 。

トルストイはここで、社会的地位や世間体によって塗り固められた人生がいかに「人工的(artificial)」であり、死の前ではいかに脆く無意味であるかを、残酷なまでに暴き出します。唯一の救いは、死を自然な現象として受け入れ、嘘偽りなく彼に接する農民出身の従僕ゲラシムの存在だけでした。

黒い袋と光の啓示

死の間際、イワンは黒い袋の中に押し込まれていく感覚に襲われます 。 「私は行きたくない!」ともがき苦しむ彼は、袋の底に恐怖と虚無を見ていました。しかし、彼が三日三晩の絶叫の末に、自分の人生は間違っていたのではないか、という疑念を認め、泣いている息子への憐れみを感じた瞬間、事態は一変します。

彼は黒い袋の底から抜け出し、そこに光を見ます 。 「死は終わった。もう死はない」 彼が自己への執着(利己心)を捨て、他者への愛に目覚めた瞬間、死の恐怖は消滅したのです。この ”光への移行” は、『人生論』で説かれた理論が、文学的イメージとして具現化された瞬間でした。

『クロイツェル・ソナタ』と『復活』

1889年の『クロイツェル・ソナタ』では、嫉妬に狂って妻を殺害した男の独白を通じて、性愛と結婚制度を激しく攻撃しました。晩年のトルストイは、性欲を精神の清明さを曇らせる最大の障害と見なし、完全な禁欲を理想としました。

そして1899年、最後の長編『復活』が発表されます。貴族ネフリュードフと、彼に捨てられ娼婦に転落したカチューシャの魂の遍歴を描いたこの作品は、ロシアの司法、監獄、そして教会の腐敗に対する、老トルストイの怒りの告発状でした。特に聖餐式(儀式)を魔術として嘲笑した描写は、ロシア正教会を激怒させ、1901年、ついに彼は破門されます。しかし、破門は逆に彼を「殉教者」「正義の士」として民衆の英雄に押し上げました。

第7章:アスタポヴォへの旅立ち ― 魂の最終章

トルストイの晩年は、世界的な称賛とは裏腹に、家庭内における悲劇的な孤立の中にありました。

「所有の否定」を説く彼と、大家族の生活を守るために著作権や財産を管理しようとする妻ソフィアとの対立は、決定的なものとなっていました。彼を聖人視する弟子たち(チェルトコフら)と、ソフィアとの間で、日記や遺言書を巡る醜い争奪戦が繰り広げられ、ヤースナヤ・ポリアナはもはや彼にとって安住の地ではなくなっていました。

1910年10月28日の未明、82歳のトルストイは、ついに決断します。妻に気づかれないように屋敷を抜け出し、わずかな荷物と医師だけを連れて、あてのない旅に出たのです。それは、彼が長年説き続けてきた ”世俗からの離脱2” の、遅すぎた、しかし必然的な実践でした。

しかし、老衰した肉体は過酷な旅に耐えられませんでした。列車の中で肺炎を発症した彼は、アスタポヴォ駅の駅長官舎に運び込まれます。

「真理……私はたくさんの……」

「探せ、絶えず探せ」

意識が混濁する中、最期まで彼は何かを探求し続けていました。11月7日、世界中のメディアが見守る中、トルストイは息を引き取りました。

彼の遺体はヤースナヤ・ポリアナに運ばれ、彼が幼少期に兄ニコライと「人々を幸福にする緑の棒」を埋めたと信じていた場所に埋葬されました。そこには十字架も墓石もなく、ただ土が盛り上げられているだけです。それは、形式や儀式を拒否し、大地と一体化することを望んだ彼の精神にふさわしい最期でした。

おわりに:未完の探求が私たちに問いかけるもの

レフ・トルストイの生涯を振り返るとき、私たちはそこに、一人の人間が持ちうる精神的エネルギーの極限を見ます。

彼は、享楽的な貴族から、写実主義の巨匠へ、そして急進的なキリスト教無政府主義者へと、その姿を劇的に変容させました。しかし、その根底に流れていたのは常に、「真実(Truth)」への飽くなき渇望でした。彼は自分自身に嘘をつくことを決して許しませんでした。社会的成功も、芸術的栄光も、それが死という絶対的現実の前で虚偽であると悟れば、躊躇なく投げ打ち、ゼロから意味を構築し直しました。

現代の視点から見れば、彼の思想には極端さや矛盾があるかもしれません。彼の女性観や芸術否定論には、同意しがたい部分もあるでしょう。しかし彼が発した問いの鋭さは、100年以上経った今もなお、錆びつくどころか、より一層の切実さを持って私たちに迫ってきます。

トルストイは、完成された答えを与えてくれる教師ではありません。彼は、私たち読者一人一人に、「あなたはどう生きるのか」と問いかけ、揺さぶり、安住の地から引きずり出す、厳しくも愛に満ちた導き手です。

彼が「黒い袋」の底で見つけた光。それは、自己という殻を破り、他者への愛へと踏み出した時に初めて差し込む、普遍的な光でした。人生の岐路に立ち、生きる意味を問い直そうとする時、トルストイの言葉は、暗闇を照らす強力な灯火となることでしょう。彼が遺した文学は、単なる物語ではなく、私たちが自らの人生を「再構築」するための設計図そのものなのです。

補遺:本記事における主要な分析視点と関連作品

本稿の執筆にあたり、以下の視点と資料を統合的に分析しました。

| 分析テーマ | 主要な洞察と論点 | 関連作品と視点 |

| 精神的危機の病理と哲学 | トルストイの鬱を単なる病理ではなく、実存的な「知」への招待として捉える視点(ドゥルーズ等の引用)。「梁の紐」「銃」といった具体的な自殺衝動の描写。 | 『アンナ・カレーニナ』 登場人物レーヴィンの苦悩は著者の鏡。絶望は覚醒への前奏曲。 |

| 『懺悔』の構造分析 | 「人生の停止」から「信仰への跳躍」へのプロセス。「紐にぶら下がる夢」のメタファーが示す、理性(下)と信仰(上)の対比。 | 『懺悔』 理性の限界で立ち尽くす魂が、信仰へ「跳躍」する瞬間の記録。 |

| 死生観の文学的昇華 | 『イワン・イリイチの死』における「黒い袋(black bag)」と「光」の対比。社会的成功(人工的な生)と死の受容(本物の生)の逆転。 | 『イワン・イリイチの死』 「偽りの生」が崩壊する時、初めて「真実の光」が見えてくる。 |

| 幸福の定義と社会性 | 『人生論』における、個人の幸福追求の矛盾と、他者への愛による解決。現代社会における非暴力思想の意義。 | 『人生論』 自分の幸福だけを求める「動物的自我」から、愛に生きる「理性的自我」へ。 |

| 伝記的背景の詳細 | 若き日の賭博癖、借金、それが家屋敷売却に繋がった経緯。これらの放蕩が後の禁欲思想への反動となった可能性。 | 『幼年・少年・青年』 後の聖者が若き日にもがいた混沌。その「過ち」こそが再生の種となる。 |

以上、トルストイの生涯と作品を、精神的な「変容」と「構築」の観点から包括的に論じました。このレポートが、あなたのブログの読者にとって、トルストイという深淵な森へ分け入るための確かな道標となることを願います。

💡 参考文献・リサーチソース(全9件)

■ 専門家・学術的な論考

- Leo Tolstoy and the Origins of Spiritual Memoir (LARB)

- トルストイに見られる人間の生き方 (日本大学)

- 「想像の非暴力」の外へ (千葉大学)

■ 哲学・文学的考察メディア

- Finding Meaning in a Meaningless World (The Marginalian)

- Leo Tolstoy: A Confession (The Culturium)

- Summary of A Confession by Tolstoy (Medium)

■ 海外コミュニティ・議論(リサーチの背景)

- Tolstoy’s depression and solutions (Reddit / r/philosophy)

- Discussion: The Death of Ivan Ilyich (Reddit / r/literature)

- Aristocratic wealth and decline context (Reddit / r/worldbuilding)

※国内外の多様な知見や読者コミュニティでの議論を横断的に分析し、本稿を構成しています。