導入:宮沢賢治と『銀河鉄道の夜』

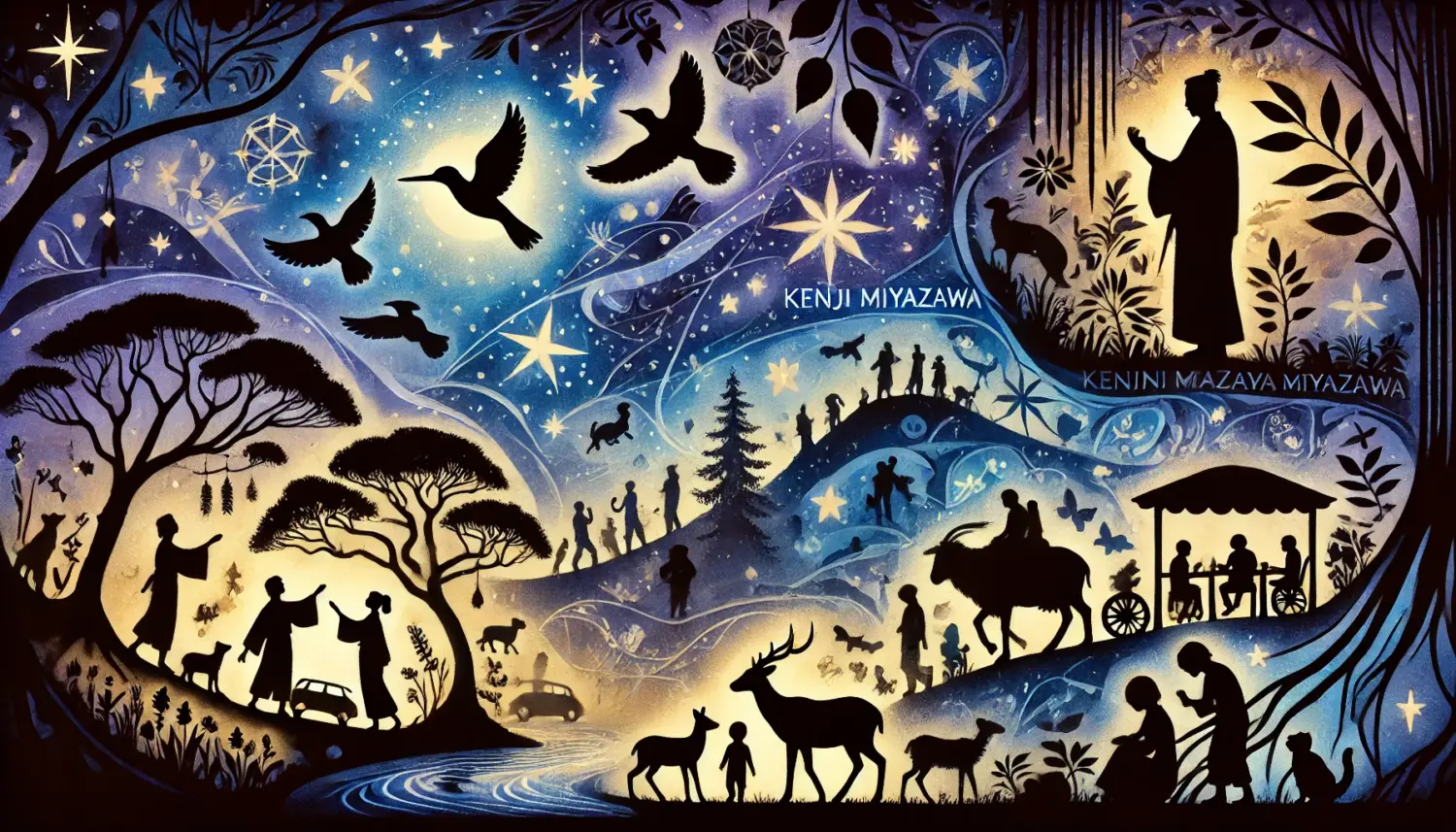

宮沢賢治(1896–1933)の代表作『銀河鉄道の夜』は、彼の死後に発表された未完の童話であるにもかかわらず、日本文学において揺るぎない地位を築いてきました。主人公ジョバンニが不思議な銀河鉄道に乗って宇宙を旅する物語は、子どもから大人まで世代を超えて読み継がれています。

賢治は大正から昭和初期にかけて活動した詩人・童話作家です。岩手県花巻出身の彼は、農学校教師として勤めた後、独自の農業理論を実践するために農民のための活動に身を捧げました。理想と現実の間で苦悩し、病に倒れながらも創作活動を続けた生涯は、彼の作品と同様に多くの謎と示唆に富んでいます。妹トシの死や自身の信仰(法華経)、科学への関心、そして農民への共感といった経験は、彼の創作に深い影響を与えています。

本記事の画像に添えられたフレーズはすべて、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の本文から引用したものです。それぞれの言葉が、物語の世界観やテーマを象徴する一節として、静かに読者の心に届くことを願っています。

『銀河鉄道の夜』を「人生の再生」というレンズを通して読み解くことは、単なる文学解釈を超えた試みです。この物語は、喪失感や孤独、死といった人生の暗部と向き合いながらも、それを乗り越え、新たな意味を見出していく過程を描いています。今日の私たちが直面する様々な困難や喪失感の中で、この物語が示す「再生」の可能性を探ることは、文学の持つ本質的な力を再確認する営みでもあるのです。

第1章:「銀河」という希望の象徴

現実と夢をつなぐ銀河鉄道

『銀河鉄道の夜』において、銀河は単なる舞台背景ではなく、重層的な象徴性を帯びています。それは暗闇の中に輝く希望の象徴として描かれています。

物語の冒頭、ジョバンニは丘の上で一人、星空を見上げています。日常生活の中で孤独を感じるジョバンニにとって、夜空に広がる満天の星々は、現実世界の苦悩から解放されるための光となっています。「ほんとうにもう一つの世界のように思われました」という描写は、銀河がジョバンニの現実からの避難所であると同時に、彼の心に潜む希望の表象でもあることを示しています。

銀河は、日常と非日常をつなぐ架け橋としての役割も果たしています。ジョバンニが銀河鉄道に乗り込む場面は、現実世界から幻想世界への移行であると同時に、彼の内面における意識の変容を象徴しています。銀河という空間は、物理的な宇宙であると同時に、精神的な成長の場でもあるのです。賢治はこの二重性を通じて、人生における「再生」が外部世界の変化だけでなく、内面世界の変容によってもたらされることを示唆しています。

科学と詩が融合する賢治の宇宙

銀河は、ジョバンニの内面世界を映し出す鏡のような存在です。旅の過程で見る様々な星座や天体現象は、ジョバンニの心の動きと共鳴しています。「蠍(さそり)の火」や「鷲の停車場」などの象徴的な場所は、ジョバンニが直面する試練や課題を暗示しています。この宇宙の広大さは、ジョバンニ自身の内面世界の奥深さを表していると言えるでしょう。

賢治が描く銀河は、科学的な正確さと詩的な想像力が融合した独特の世界です。当時の天文学の知識を取り入れながらも、それを超えた精神的な次元を持つこの銀河は、現代を生きる私たちにとっても、日常の束縛から解放され、新たな視点で自己と世界を見つめ直すための象徴として輝き続けています。

第2章:孤独から共感へ—ジョバンニの精神的成長

疎外された少年の内面とカンパネルラ

物語の始まりにおいて、ジョバンニは現実世界で深い孤独と疎外感を抱えています。父親は不在で、病気の母親を支えるために牛乳配達の仕事をしなければならない彼は、同級生たちからも「賽の河原の石拾い」と揶揄されています。教室での星座の勉強でさえ、カンパネルラ以外の友達から孤立している様子が描かれます。この孤独感は、ジョバンニの内面に深い影を落としています。

「僕はカンパネルラのほんとうの幸いを祈るのです」というジョバンニの言葉に象徴されるように、カンパネルラとの友情は彼にとって唯一の心の支えです。しかし、この友情も複雑な感情を含んでいます。ジョバンニはカンパネルラに対して深い愛情を抱きながらも、時に嫉妬や疎外感を感じています。銀河鉄道の旅を通じて、この友情は新たな次元へと深まっていきます。

他者の物語に触れる変容の旅

旅の中でジョバンニは、様々な乗客たちと出会います。特に印象的なのは、タイタニック号で溺死した姉弟、鳥捕りの少年、そして青年たちとの出会いです。彼らの物語を聞くことで、ジョバンニは自分以外の人々の苦しみや喜びに共感する能力を育んでいきます。「ほんとうの幸い」についての議論の中で、ジョバンニは利己的な幸福ではなく、他者のために尽くすことの意味を徐々に理解していきます。

特に重要なのは、カンパネルラの「死」を通じてジョバンニが経験する深い共感の瞬間です。友を失う悲しみを感じながらも、カンパネルラが溺れた少年を救うために自らの命を犠牲にしたという事実を知ったジョバンニは、真の友情と犠牲の意味を理解します。「みんなのほんとうのさいわいを求めてゆく」という決意は、孤独な少年が他者との深いつながりを認識した証であり、彼の精神的成長の集大成です。

この章で描かれるジョバンニの変容は、現代を生きる私たちにも重要な示唆を与えています。デジタル化が進む現代社会で、私たちは物理的には繋がっていながらも、精神的な孤独を感じることが少なくありません。賢治が描くジョバンニの成長過程は、真の共感が生まれるためには、自己の殻を破り、他者の痛みや喜びを自分のことのように感じる勇気が必要であることを教えています。

第3章:喪失と再生のサイクル

カンパネルラの「死」が象徴するもの

『銀河鉄道の夜』において、カンパネルラの「死」は物語の中心的な出来事であり、「喪失と再生」というテーマを象徴的に表しています。ジョバンニが銀河鉄道の旅の最中にカンパネルラを失う場面は、読者に強い衝撃を与えます。「カンパネルラ、また僕たち二人きりになったねえ。どこまでもどこまでも一緒に行こう。僕はもうあのさそりのようにほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」というジョバンニの言葉が響く中、気がつくとカンパネルラの姿は消えていたのです。

このカンパネルラの消失(死)は、実は現実世界での出来事—川に落ちた少年を救おうとして溺死したこと—の反映であることが後に明らかになります。この喪失体験は、単なる悲劇として描かれるのではなく、ジョバンニの精神的な再生の契機となっています。別れの悲しみを通じて、ジョバンニは「ほんとうのさいわい」が何であるかを深く考え、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけを得るのです。

賢治自身の人生において、妹トシの死が大きな喪失体験であったことはよく知られています。その個人的な体験が、作品における喪失と再生のテーマに深く反映されているとも考えられます。賢治にとって文学創作は、喪失の痛みを昇華し、新たな意味を見出す過程でもあったのでしょう。

形を変えて続く存在のつながり

物語の中で注目すべきは、カンパネルラの「死」が完全な消滅ではなく、別の形での存在の継続として描かれている点です。「ほんとうにカンパネルラのあかるい心は、いまでも川の流れのように美しく清らかにあらゆる苦しみの世の中にかがやいています」という描写は、肉体は失われても、その精神や愛は永続することを示唆しています。

「別れを超えて続く魂のつながり」という考え方は、賢治の宗教観(法華経の思想)とも密接に関連しています。命は形を変えながら永続し、あらゆる存在は根源的につながっているという世界観は、現代の私たちが直面する様々な喪失感や断絶感を癒す視点を提供してくれます。

喪失と再生のサイクルは、個人の人生においても社会全体においても繰り返されるものです。コロナ禍や自然災害、社会変動など、私たちは常に何かを失い、そして新たな意味を見出す過程にあります。賢治の描く「喪失を通じた再生」のビジョンは、そうした現代的な文脈においても、深い慰めと希望を与えてくれるのです。

第4章:銀河鉄道が導く「本当の幸福」

物質的豊かさと精神的充実の対比

『銀河鉄道の夜』における中心的なテーマの一つが「ほんとうのさいわい」の探求です。物語の中で、この問いは様々な角度から検討されています。特に注目すべきは、物質的豊かさと精神的充実の対比です。

ジョバンニの現実世界での生活は、物質的には恵まれていません。父親は不在で、母は病気であり、彼は牛乳配達の仕事をしなければなりません。一方で、銀河鉄道の旅で出会う乗客たちの中には、「りんごや栗をたくさん食べられるのが幸せ」と考える子どもたちもいます。しかし、物語が進むにつれて、真の幸福がそうした物質的な満足だけではないことが明らかになっていきます。

「ほんとうのさいわい」についての重要な示唆を与えるのが、カンパネルラの自己犠牲の行為です。彼は溺れる少年を救うために自らの命を犠牲にします。この行為は、表面的には悲劇的に見えますが、より深い意味では崇高な愛の表現として描かれています。「みんなのほんとうのさいわいを求めてゆく」というジョバンニの最終的な決意は、カンパネルラの犠牲から学んだ教訓であり、自己中心的な幸福観からの脱却を意味しています。

他者とのつながりの中に見出す幸福

賢治が描く「ほんとうのさいわい」は、利己的な願望の充足ではなく、他者との深いつながりの中で見出されるものです。鳥捕りの少年が語る「ほんとうにみんなのほんとうの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん焼いてもかまわない」という言葉は、自己犠牲を通じた愛の究極の形を示しています。しかし、賢治はこうした犠牲を単に美化するのではなく、それが自発的な選択であり、深い共感に基づくものであることを強調しています。

現代社会において、幸福の定義は多様化し、しばしば物質的な成功や個人的な達成に焦点が当てられています。しかし、賢治が100年近く前に描いた「ほんとうのさいわい」の視点は、今日の私たちにも深い示唆を与えます。他者との関係性の中で見出される幸福、自分の存在が誰かの役に立つことの喜び、そして共に成長し合う関係性の中にこそ、真の満足があるのではないでしょうか。

銀河鉄道の旅は、ジョバンニが「ほんとうのさいわい」に気づくための精神的な遍歴として読むことができます。それは現代を生きる私たちにとっても、消費社会の価値観を超えた、より深い幸福の可能性を示す道標となっているのです。

第5章:現代を生きる私たちへの示唆

デジタル時代の新たな孤独と共感の可能性

『銀河鉄道の夜』が書かれてから約100年が経過した現代においても、この物語が投げかける問いや示唆は、驚くほど現代的な響きを持っています。特に、現代社会における孤独と疎外の問題は、ジョバンニが経験した孤独と重なる部分が多いのではないでしょうか。

デジタル技術の発展により、私たちは物理的な距離を超えて容易につながることができるようになりました。しかし皮肉なことに、SNSやオンラインコミュニケーションが発達した現代社会では、「つながっているようで孤独」という新たな形の疎外感が広がっています。コロナ禍を経験し、物理的な距離が強いられた社会においては、この問題はさらに顕著になりました。

ジョバンニが銀河鉄道の旅を通じて学んだ「深い共感」と「ほんとうのつながり」は、こうした現代的な孤独に対する一つの応答となり得ます。表面的なつながりではなく、他者の痛みや喜びを自分のことのように感じられる関係性の構築が、今日の私たちにとっても重要な課題なのです。

「共生」の理想と実践

賢治が描く「共生」の理想も、現代社会に大きな示唆を与えています。「みんなのほんとうのさいわい」を追求するジョバンニの姿勢は、個人の幸福と社会全体の幸福が分かちがたく結びついているという視点を示しています。気候変動や格差拡大、国際紛争など、地球規模の課題に直面する現代において、この「共生」の理想は、単なる理想論ではなく、生存のための現実的な指針となっているのではないでしょうか。

賢治自身が農村での実践活動に身を投じたように、理想は単なる空想ではなく、日常的な実践を通じて具現化されるものです。彼の「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉は、現代のSDGs(持続可能な開発目標)の理念にも通じるものがあります。

科学と精神性の新たな統合へ

また、賢治の作品に一貫して見られる「科学と精神性の融合」という視点も、現代的な意義を持っています。高度に専門化した現代社会では、科学技術と人間の精神性が分断される傾向がありますが、賢治の世界観は、その二つが調和的に共存する可能性を示しています。テクノロジーの発展が加速する中で、人間としての根源的な価値や意味を問い直す視点として、賢治の文学は再評価できるでしょう。

『銀河鉄道の夜』が現代に伝えるメッセージは、決して古びることなく、むしろ時代を経るごとに新たな輝きを放っているように思われます。それは、人間の根源的な孤独や喪失感、そして再生への希求が、時代を超えた普遍的なテーマだからではないでしょうか。

結論:人生の旅路を照らす銀河の光

精神的成長の物語としての『銀河鉄道の夜』

『銀河鉄道の夜』は、一見すると不思議な幻想物語ですが、その本質は私たち一人ひとりの人生の旅路を象徴するものです。銀河という広大な宇宙を舞台に繰り広げられるジョバンニの物語は、孤独から共感へ、利己から利他へ、そして喪失から再生へと向かう精神的な成長の過程を描いています。

この物語が現代に伝える希望のメッセージは何でしょうか。それは、どんな困難や喪失を経験しても、その体験を通じて新たな意味を見出し、再生する可能性が常に開かれているということではないでしょうか。カンパネルラを失ったジョバンニが、その悲しみを乗り越え、「みんなのほんとうのさいわい」を求める決意をする姿は、喪失を通じた再生の可能性を象徴しています。

個人と社会の再生をつなぐ文学の力

個人の再生と社会の再生は分かちがたく結びついています。賢治自身が「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」と述べたように、真の再生は個人の変容と同時に、社会全体の変革を必要とします。ジョバンニの旅が示すのは、自己の内面的な成長と他者との深いつながりの構築が、個人と社会の両方の再生につながるという希望です。

文学が持つ「人生再生」の力は、まさにこの点にあるのではないでしょうか。優れた文学作品は、単なる現実逃避の手段ではなく、現実をより深く理解し、新たな視点で捉え直すための道具となります。『銀河鉄道の夜』を読むことは、ジョバンニと共に銀河を旅することであり、その過程で私たち自身の人生も新たな光の中で見つめ直すことができるのです。

賢治の描く銀河の光は、100年という時を超えて、今なお私たちの人生の旅路を照らし続けています。その光は、喪失や孤独の闇の中にあっても、常に「ほんとうのさいわい」への道を指し示してくれるのです。「銀河鉄道の夜」は単なる物語ではなく、私たち一人ひとりの人生という名の銀河鉄道に乗って、再生への旅を続ける勇気を与えてくれる灯火なのです。

コラム:賢治作品における「再生」のモチーフ

多様な作品に通底する再生のテーマ

宮沢賢治の作品世界には、「再生」というモチーフが様々な形で表れています。『銀河鉄道の夜』だけでなく、多くの童話や詩において、この主題は繰り返し探求されています。

『注文の多い料理店』では、狩猟に出かけた二人の紳士が、自然の掟を無視した結果、危うく「料理」にされそうになるという展開を通じて、自然との関係性の再構築という形での「再生」が描かれています。彼らは恐怖体験を通じて、自然に対する畏敬の念を取り戻し、精神的な変容を遂げるのです。

『風の又三郎』では、山村の小学校に転校してきた不思議な少年・又三郎を通じて、自然と人間の関係、そして共同体の再生が描かれています。又三郎が去った後も、彼が村の子どもたちに与えた影響は続き、彼らの心の中に新たな視点が芽生えています。

法華経と科学が融合する独自の宇宙観

『春と修羅』に代表される賢治の詩作品においても、死と再生のサイクルは重要なテーマです。特に自然の循環に重ねられた精神的な再生のイメージは、彼の詩的世界の核心を成しています。「雨ニモマケズ」に描かれる理想的な生き方は、自己の再生と社会の再生が一体となった姿として読むことができるでしょう。

これらの作品に通底しているのは、賢治独自の宇宙観と再生思想です。彼の世界観の基盤には、法華経の思想と当時の最新の科学知識が独特の形で融合しています。あらゆる生命は相互に関連し、形を変えながら永続するという考え方は、近代科学の原子論とも、仏教の輪廻転生の思想とも共鳴しています。

理想郷「イーハトーブ」が示す再生のビジョン

賢治が創造した理想郷「イーハトーブ」は、こうした再生思想を具現化した世界と言えるでしょう。それは単なる空想の産物ではなく、現実の岩手県をベースにしつつも、理想的な関係性が実現された世界として描かれています。人間と自然が調和し、個人の幸福と社会の幸福が一致する世界—それは賢治が生涯をかけて追求した再生のビジョンだったのです。

賢治作品における「再生」のモチーフは、現代社会が直面する様々な課題—環境問題、共同体の崩壊、精神性の喪失など—に対する示唆に富んでいます。彼の描く再生の物語は、私たち一人ひとりの内面的な変容と、社会全体の再構築の両方を促す力を持っているのです。

参考文献・関連情報

主要参考文献

- 宮沢賢治『新編 銀河鉄道の夜』(新潮文庫、1989年)

- 天沢退二郎『宮沢賢治を読む』(筑摩書房、1992年)

- 見田宗介『宮沢賢治:存在の祭りの中へ』(岩波書店、2001年)

- 栗原敦『宮沢賢治の詩と詩論』(思潮社、1999年)

- 石井竹夫『宮沢賢治と花の世界』(森北出版、2005年)

研究書・評論集

- 菅原千恵子『宮沢賢治「銀河鉄道の夜」精読』(大修館書店、1996年)

- 原子朗『新宮沢賢治語彙辞典』(東京書籍、1999年)

- 佐藤泰正編『宮沢賢治の世界』(法政大学出版局、1996年)

- 入沢康夫『宮沢賢治:素顔のわが友』(筑摩書房、2000年)

- 奥田弘『宮沢賢治のコスモロジー』(朝文社、1990年)

関連映像作品

- アニメーション映画『銀河鉄道の夜』(杉井ギサブロー監督、1985年)

- アニメーション映画『銀河鉄道999』(りんたろう監督、1979年)※モチーフとして影響

- NHK特集『宮沢賢治の宇宙』(2004年)

ウェブリソース

- 青空文庫「銀河鉄道の夜」全文公開 https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/456_15050.html

- 宮沢賢治記念館(岩手県花巻市)公式サイト http://www.miyazawa-kenji.com/

- 賢治の学校(一般社団法人宮沢賢治学会) http://kenji-gakko.net/

関連施設

- 宮沢賢治記念館(岩手県花巻市)

- イーハトーブ館(岩手県花巻市)

- 宮沢賢治童話村(岩手県花巻市)

- 宮沢賢治詩碑(東京都文京区・日本女子大学)

関連イベント・展示会

- 賢治祭(毎年9月21日前後、岩手県花巻市)

- 宮沢賢治セミナー(不定期開催、岩手県花巻市)

- 賢治学会全国大会(年1回開催)

※本セクションの情報は2025年3月現在のものです。サイトURLや施設情報は変更される可能性がありますのでご了承ください。

コメント