もう一度、人生をやり直せたら──そう思う瞬間はありませんか?

社会の常識や大人の都合に押しつぶされそうになりながら、どこにも行き場がない……と感じることは、きっと誰にでもあるはずです。

そんなときにふと読み返したいのが、マーク・トゥエインの古典的名作『ハックルベリーフィンの冒険』。19世紀のアメリカ南部を舞台に、白人の少年・ハックと逃亡奴隷のジムがいかだで旅をする物語は、一見すれば「子どもの冒険譚」に見えます。けれども、そこには差別や偽善、弱者へのまなざしといった、時代を超えて通じるテーマが凝縮されています。

「地獄に落ちてもいい」――世間の常識より、自分の良心を大切にする覚悟。ハックとジムの姿は、迷いと葛藤のなかでも前へと進む“再生”の可能性を、いま生きる私たちに静かに示してくれます。もしあなたが立ち止まっているなら、このふたりの物語がそっと背中を押してくれるかもしれません。

第1章 なぜ今読むべき?『ハックルベリーフィン』の時代と意義

19世紀後半に生み出された『ハックルベリーフィンの冒険』は、いまなお世界中の読者を魅了しつづけています。一見すると「子どもの冒険物語」に思われがちな本作ですが、その底には人種差別や社会的偽善、そして弱者に対するまなざしが深く描き込まれています。ときにシリアスでありながら、ハックという少年の語り口を通じて、素朴な疑問や本音がストレートに伝わってくるのが特徴です。

こうした視点こそ、現代社会で私たちが忘れかけている「人としてのやさしさ」や「もう一度歩き出す勇気」を思い出させてくれます。時代や国境を超えて読まれつづける理由は、単なるノスタルジーではありません。“社会の常識にとらわれず、本当の善とは何かを問い直す”という普遍的なメッセージが、21世紀の私たちにも響くからなのです。

1.1 アメリカ文学の原点──ヘミングウェイが称えた理由とは

アメリカの文豪、アーネスト・ヘミングウェイは「アメリカ文学はすべて『ハックルベリーフィン』から生まれた」と高く評価しました。これは単なる賛辞ではなく、本作が抱える“革新性”や“リアリティ”に注目した言葉とも言えます。

まず注目したいのは、「子どもの語り口で大人社会の矛盾を浮き彫りにする」という手法です。従来の文学が持つ形式ばった文体とは異なり、ハックの素朴な口語が物語全体を下支えしているのは大きな特徴でしょう。ヘミングウェイが称えたのは、この新鮮な文体だけでなく、社会が押しつける“正義”や“常識”を揺さぶるストーリーにありました。

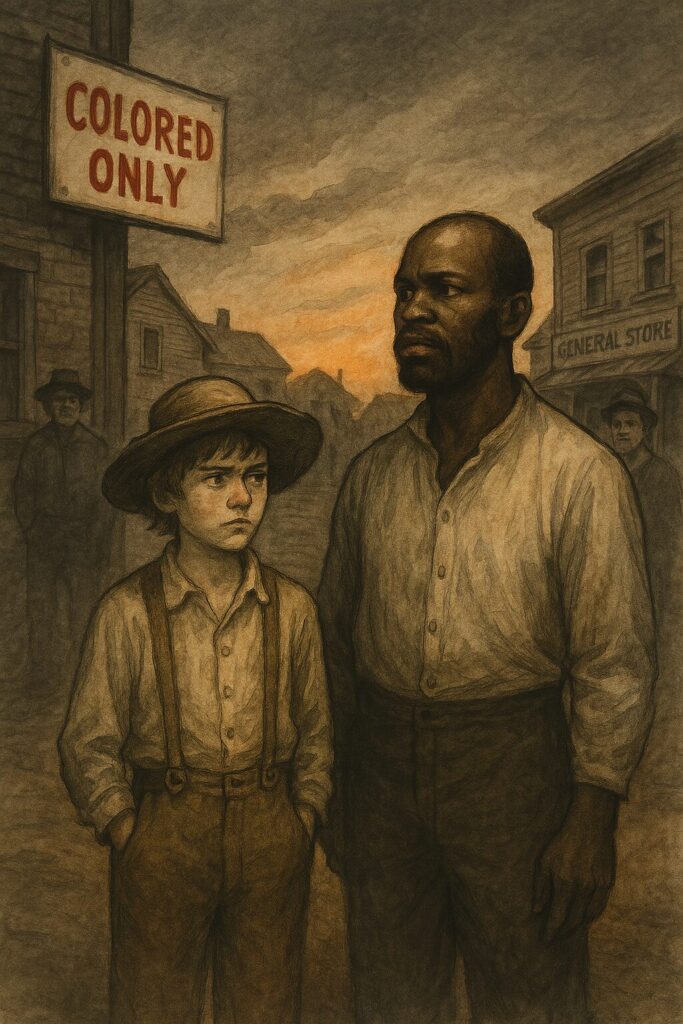

さらに、作中で無視できないのが「差別」という重いテーマです。19世紀末〜20世紀初頭にかけて、アメリカ社会は法律上の奴隷制度が廃止された後も、人種差別が根深く残る時代でした。そうした時代に、逃亡奴隷ジムと白人少年ハックが旅をともにする物語を描くこと自体が、挑戦的であり、文学史における大きな意義を持っています。

つまり『ハックルベリーフィン』は、冒険物語のエンターテインメント性と、社会批判の鋭さを合わせ持つ稀有な作品なのです。ヘミングウェイがその先駆性を高く評価したのも頷けるでしょう。

1.2 作家自身も旅人だった──トゥエインの半生と筆名の意味

本名サミュエル・ラングホーン・クレメンズとして生まれたマーク・トゥエインは、若い頃にミシシッピ川を蒸気船で旅する経験を積みました。彼が使ったペンネーム「Mark Twain」は、船乗りたちが川の深さを測る際に発する合図(“水深2尋”を意味する掛け声)に由来しています。

トゥエインの人生は、まさに“旅”とともにありました。新聞記者や金鉱の採掘者として各地を転々とし、さまざまな人間模様や社会の矛盾に触れるうちに、独特の視点が養われていきます。そうした多面的な視線が、ハックやジムといった“社会からはみ出した存在”を温かく、しかしリアリスティックに描くための土壌になったといえるでしょう。

彼の創作スタイルも型破りでした。当時としては斬新だった口語体を大胆に取り入れ、南部訛りや黒人奴隷の発話まで表現しきったからこそ、『ハックルベリーフィン』には独特の生々しさが宿っています。これらはまさに、「旅人として社会の最前線を見てきた作家」だからこそ描けるリアリティでした。

筆名の由来が示すとおり、川の存在はトゥエイン自身にとっても“自由や再生の象徴”でした。読者は、この川が生み出す開放感や危うさを、物語の随所で追体験することになります。

第2章 いかだに乗ったふたりの“はみだし者”たち

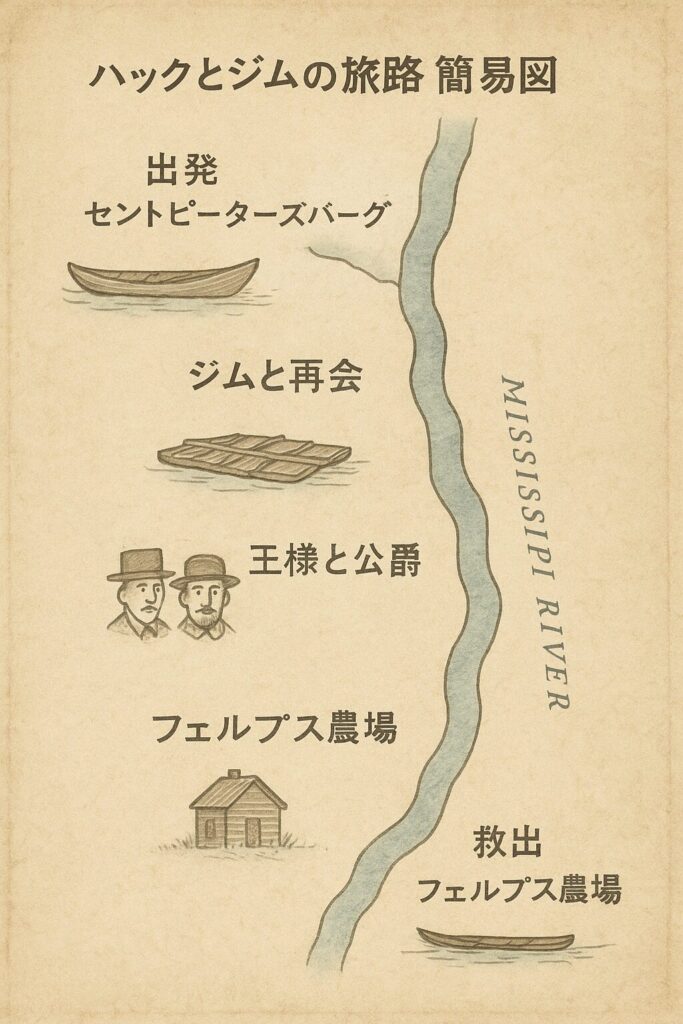

物語の舞台は、アメリカ南部を流れる壮大なミシシッピ川。そのほとりで出会ったのは、白人少年のハックと、逃亡奴隷ジム──いずれも社会から見放され、あるいは逃げ出すようにしてここにたどり着いた存在でした。

本章では、「死んだふり」から始まるハックの逃避行と、“奴隷”として扱われていたジムとの出会い、そしてふたりの旅路を彩る個性的な人々についてかいつまんでご紹介します。社会のレールから外れてしまった彼らが、いかだの上でどのような絆を育み、どんな風に成長していくのか──その入り口を覗いてみてください。

2.1 「死んだふり」から始まるハックの逃避行

ハックルベリー・フィン(通称ハック)は、親の愛情をほとんど知らずに育った白人の少年です。酔っ払いで暴力的な父親を持ち、厳格な大人たちにも馴染めず、常に孤独を抱えていました。彼はある日、“自由”を求めて自分の死を偽装し、町から姿を消します。

その出発点は、ただ「痛い目に遭いたくない」「束縛されたくない」という純粋な思いでした。ハックにとっては「死んだふり」=新しい人生の始まりだったのです。

いかだに乗り、川の流れに身を任せるハックには、社会の常識も大人の価値観も通用しません。むしろ彼は自分の目で見たもの、自分の心が感じたことをそのまま言葉にし、行動に移します。こうして始まる彼の冒険は、同時に“本当の自分探しの旅”でもあるのです。

2.2 “奴隷”じゃない、大切な人──ジムとの絆の始まり

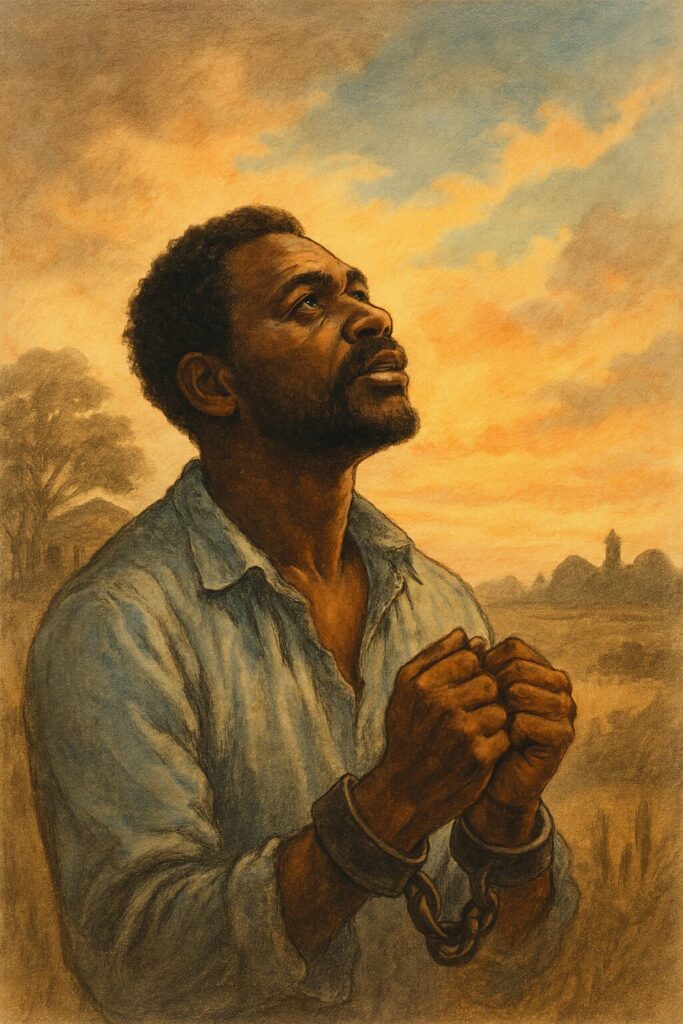

一方、ハックと行動をともにするのは逃亡奴隷のジム。当時のアメリカでは、黒人奴隷が主人のもとを離れることは重罪とされ、発覚すれば厳しい罰が待っていました。

ジムが逃げ出した理由は、単純に「自由になりたい」だけではありません。彼には家族がおり、何より「人として自分の人生を取り戻したい」という切実な思いがあったのです。

ハックにとってジムは、初めこそ「逃げ出した奴隷」という存在にすぎませんでした。けれども夜の闇が訪れると、いかだの上で語られるジムの素朴な想いや不安、そして家族を思う温かい気持ちに触れていきます。そうしてハックの心には、少しずつ「ジムはただの奴隷じゃない。ぼくが大切にしたい人なんだ」という感覚が芽生え始めるのです。

2.3 欲望、偽善、そして希望──出会いが教えてくれたもの

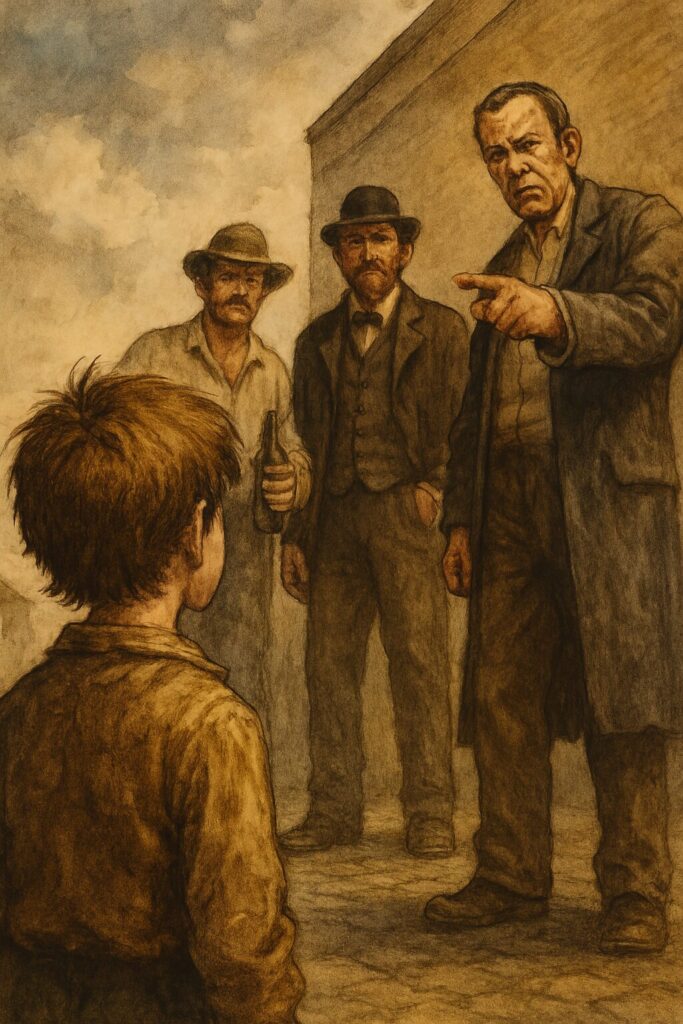

ふたりが川を下る道中には、多くの人々が登場します。詐欺師のような人物や、見栄と欲望にまみれた大人たちが、ハックとジムの前に立ちはだかったり、偶然に巻き込まれたりすることも少なくありません。

しかし、こうした人物たちとの出会いや、トラブルの中にこそ、本作の大きなテーマが隠れています。社会の欺瞞と不条理、そこに潜む偏見や暴力をありのまま見せつける一方で、ごく僅かでも、そこに差し込む“希望”の光を見逃さないのが『ハックルベリーフィン』という物語の魅力です。

偽善や偏見に対して、ハックのまっすぐな瞳は容赦なく疑問を投げかけます。そしてジムの人間らしいあたたかさが、ふたりの関係をさらに深めていきます。逃亡と冒険が交錯する旅路のなかで、読者は「彼らが本当に求めているものは何か」を次第に感じ取ることでしょう。

いかだという小さな舞台に集約された“はみだし者たち”のドラマは、現代を生きる私たちにも、「本当に大事なことって何だろう?」と考えるきっかけを与えてくれるのです。

第3章 “善悪”を揺さぶる物語──弱き人に向けたまなざし

物語の背骨となっているのは、「弱き人々をどう捉えるか」という問いです。19世紀アメリカ南部における黒人奴隷の境遇は、圧倒的な力関係のなかで人権を踏みにじられたものでした。それでも『ハックルベリーフィン』は、あえて逃亡奴隷ジムの姿を「かわいそうな存在」ではなく、“ひとりの人間”として描くことで、差別の理不尽さを浮き彫りにしています。

また、ハックという少年を語り手に据えたことによって、社会通念や大人たちの言う「善悪」を真っ向から問い直す構造になっているのも大きな特徴です。ハックのまっすぐな視線は、一見当たり前に見えるルールや常識が、実はどれほど偏った価値観に基づいているのかを、痛烈に指摘してくれます。

3.1 差別の時代に描かれた、ひとりの人間としてのジム

ジムは「逃亡奴隷」という立場で登場しますが、読者が物語を読み進めるにつれて気づくのは、彼が単なる社会的ラベルではなく、家族を思い、仲間を気遣う、ごく当たり前の“人間”であるということです。

トゥエインが執筆した時代、奴隷制度は法的に廃止された直後でも、黒人差別の風潮は根強く残っていました。

そんな中で、ジムの存在は、あらゆる偏見や固定観念を覆すものと言えます。彼が発する言葉や感情は、時にコミカルであり、時に胸を打つ真実味にあふれ、彼自身の人格を強く主張します。「弱者」として矮小化されるのではなく、同じ世界を生きる等身大の人間としてのジムを丁寧に描き出した点に、本作の大きな価値があるのです。

3.2 「地獄に落ちても」ジムを守る──少年の葛藤

「地獄に落ちてもかまわない」。

これはハックが、ジムを裏切ることを拒んだときの印象的な台詞です。当時の社会では、白人が黒人奴隷の逃亡を手助けする行為は「罪」にほかなりませんでした。けれどもハックは、世間が決めた善悪よりも、自分の胸の内が示す“本当の善”を選び取ります。

このシーンが示唆するのは、社会的ルールと個人的良心の対立です。ハックはまだ子どもでありながら、その対立を真っ向から受け止め、「良心に従うために地獄に落ちてもいい」とまで言い切ります。これは決して大げさな表現ではなく、差別が当然とされていた時代において、まさに命がけの選択でもありました。少年の葛藤と決断からは、私たち現代人に向けた強いメッセージが感じられます。

3.3 まっすぐな目が映す“社会の歪み”

大人たちはしばしば、自分の都合や権力を守るために「正しさ」を振りかざします。しかし、ハックの純粋な目には、その偽善や差別がはっきりと歪んで映ります。

作中では、大人たちが寄ってたかって暴力や差別を当然のように行使している場面が登場し、ハックはそれを素直に疑問視するのです。

子ども視点で社会の不条理を照らし出す手法は、文学史においても新鮮なアプローチでした。なんの色眼鏡も持たないハックの言葉を通じて、私たちは社会の矛盾を正面から突きつけられます。物語の世界に没入するうちに、しだいに「それって本当に正しいの?」「いつのまに常識だと思い込んでいたの?」という問いが、自分自身にも向けられてくるのです。

第4章 川が流れ、人生が動き出す──再生の旅の始まり

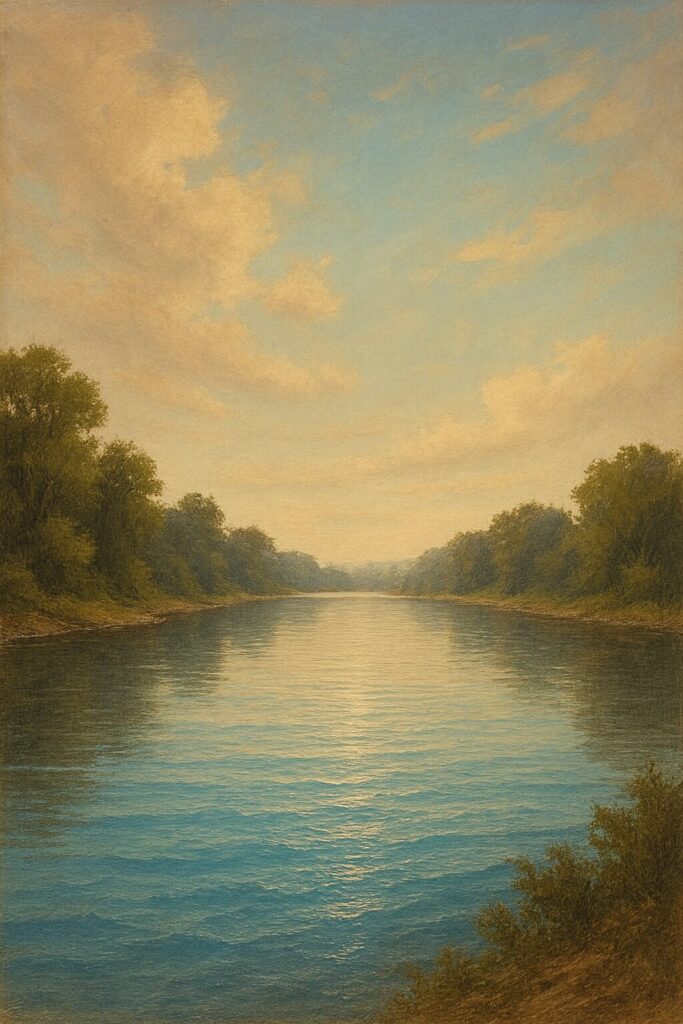

ハックとジムがいかだに乗って旅をするミシシッピ川は、本作における“もうひとつの主人公”ともいえる存在です。社会から逃げ出すために選んだ川の流れは、実際にはふたりの魂をゆっくりと再生へ向かわせる導線となります。夜の闇に包まれた川面には、静かでありながら、どこか神秘的な解放感が漂っています。

川がもたらす安らぎや危険は、まさに人生の象徴そのものです。「逃げる」ことから始まったはずのこの旅が、「生き直す」ためのきっかけへと変わっていく──それは、過去に囚われながらも、新しい道を見つけ出そうとする人々すべてに向けた希望のメタファーかもしれません。

4.1 逃げることから、歩き出すことへ

ハックとジムが乗ったいかだは、当初「とにかくここを離れたい」という切実な想いの象徴でした。ハックの場合は暴力的な父親や厳格な社会規範から逃れるため、ジムにとっては法の網をかいくぐり、自分を取り戻すためのものでした。

ところが、川の上では誰もが“生きること”そのものに正面から向き合わざるを得ないのです。昼間は汗をかきながら船を漕ぎ、夜は星空の下で静かに会話を交わす。そんな日々のうちに、ふたりの意識はただの逃避から、「もっといい明日を求めるために前へ進むんだ」という前向きな気持ちへと変わっていきます。旅は単なる“遠くへ行く”行為ではなく、自分を探す行為でもあるのです。

4.2 ミシシッピ川が二人に与えた“もう一つの世界”

広大なミシシッピ川を下るふたりの姿には、“束縛からの開放感”と“浄化”が重なって見えます。

ときに波が荒れ、天候が悪化すれば命の危険に晒される一方で、夜の川面にたゆたうときは、不思議な静寂に包まれて心が安らぐのです。

そのアンビバレントな川の表情は、人生の姿にも似ているかもしれません。

どれほど苦しい局面があっても、流れを止めない限りは、いつか新しい景色が見えてくるというメッセージを、川そのものが教えてくれているようにも思えます。ハックとジムにとって、このミシシッピ川は「もう一つの世界」──つまり、社会の喧騒や差別の外側で、人が人として出会える場所だったのです。

4.3 “正しさ”に背を向けてでも、守りたいもの

旅を続けるうちに、ハックは何度も「これでいいのだろうか」という疑問に直面します。社会が示す“正しさ”に従えば、ジムを連れ戻す方が正解かもしれない。でも、自分の心が“それは間違っている”と叫んでいる。

こうした道徳的ジレンマが、本作の中盤以降、より鮮明になっていきます。自分の行動が法や常識に反していても、「ジムを裏切らない」「彼を助ける」という想いを優先することで、ハックは自分の中に眠っていた良心と勇気を見いだすのです。

それはある意味、人間としてもっとも誇らしい目覚めと呼べるでしょう。物語を読み進めるにつれ、読者はハックの心境の変化に共感し、「本当の正しさはどこにあるのか」を自分自身へ問い返すかもしれません。

第5章 立ち止まったあなたへ──再出発のヒント

人生のなかで、「もう一度、最初からやり直したい」と思う瞬間は誰にでもあるかもしれません。『ハックルベリーフィンの冒険』は、まさしく“自分を見つける旅”の物語。その過程には、私たちが「再生」や「やり直し」を考えるうえで、参考になるエッセンスが散りばめられています。

ハックとジムの姿に共通しているのは、社会からはみ出した存在として見られながらも、内なる声を頼りに一歩ずつ進んでいくという点です。彼らの行動原理を振り返ると、“立ち止まったときだからこそ、気づけること”が意外と多いことに気づかされます。

5.1 それでも、自分を信じる」勇気

ハックが旅に出た理由のひとつは、“社会から押し付けられる価値観に耐えられなかった”という切実さでした。大人たちはみな「正しい生き方」や「理想の教育」を押しつけるのに、実際は自分勝手な欲望や差別意識にまみれている──そんな理不尽さを素直に受け入れられないからこそ、ハックは行動を起こします。

私たちも日々、常識や慣習、周囲の目を気にして生きざるを得ない側面があります。しかし、ときには「それでも、自分を信じたい」という気持ちこそが、再生のきっかけをつくってくれるかもしれません。ハックの例は極端に見えて、実は誰しもが抱く“息苦しさ”の象徴であり、自分自身に正直に生きる勇気を後押ししてくれる存在でもあるのです。

5.2 他人の価値観より、自分の心に従って

「地獄に落ちてもかまわない」というハックの言葉は、ある種の衝撃を伴います。それは、世間の目や法の力よりも、自分の内なる声を最優先にするという強い宣言だからです。

もちろん現代に生きる私たちは、社会のルールに全く背を向けるわけにはいきません。けれども、「本当に大切なことは何か」を突き詰めるとき、外から与えられる価値観だけでは見えない答えもあるはずです。ハックが自分の良心に従う場面は、その具体例を鮮やかに見せてくれます。ここには、無謀ともいえる選択を通じて、自分自身の軸を確認するプロセスが描かれているのです。

5.3 “ひとりじゃない”と思えたとき、旅は続く

ハックとジムの関係を語るうえで欠かせないのが、“ともに生きる”という視点です。社会的には不利な立場に置かれたジムの存在は、ハックにとっては「逃亡奴隷」ではなく、「かけがえのない仲間」へと変わっていきます。

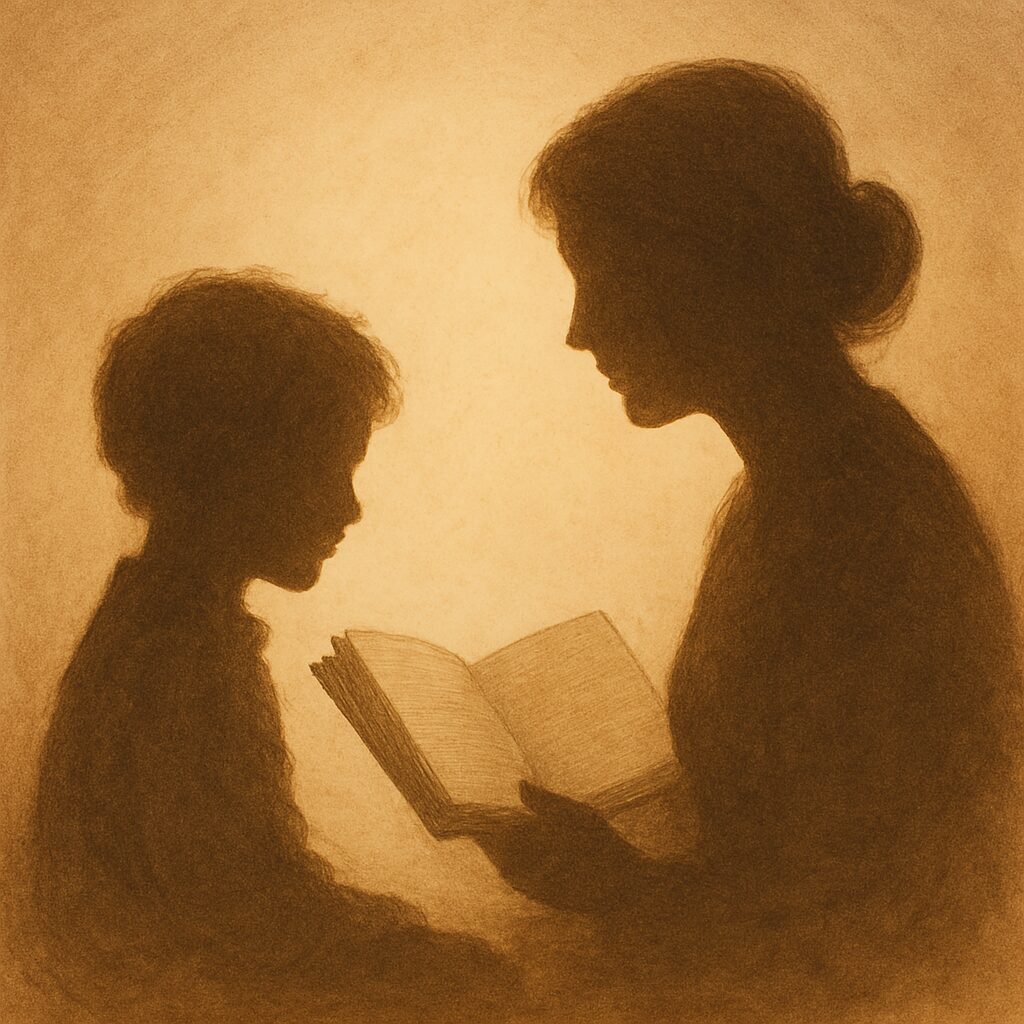

“弱き人々との連帯”は、決して同情だけで成り立つものではありません。「自分もまた傷つきやすい存在だ」と認めるからこそ、相手の痛みに共感できるのかもしれません。いかだの上で夜を過ごすふたりの静かな絆を眺めていると、まるで「ひとりじゃないよ」と語りかけてくれるような温かさを感じるでしょう。

第6章 時代が変わっても、変わらない問い

19世紀のアメリカ南部を舞台にした『ハックルベリーフィン』ですが、現代社会にも通じるテーマが随所にちりばめられています。差別や不条理は形を変えながら今も残っていますし、弱者が声を上げにくい構造も根深いまま。ハックたちの物語から私たちが学べるのは、そうした問題を“実は他人事ではない”と自覚することかもしれません。

同時に、彼らが旅のなかで見せる前向きな姿勢は、私たちがしばしば見失いがちな“希望”の存在を思い出させてくれます。苦難にぶつかりながらも、いま自分にできることを諦めずにやってみる。そんな意志を後押ししてくれるのが、この物語の強みなのです。

6.1 現代の“見えない弱者”に気づくために

差別の形態は、当時から大きく姿を変えました。しかし、社会的に立場の弱い人たちが孤立し、声を上げにくい状況は依然として残っています。障がい者、移民、シングルペアレント、LGBTQ+当事者など──立場が違うだけで、理不尽な壁に阻まれてしまう現代のリアルは、過去の歴史と地続きです。

『ハックルベリーフィン』が当時の差別を描いたように、私たちもまた現代の社会構造を直視しなければなりません。弱者を“救う”のではなく、彼らの痛みを“同じ人間として感じる”ところから始まる共感のまなざしが、やがて社会を変える一歩になるのではないでしょうか。

6.2 違いを越えて、同じいかだに乗る社会へ

ハックとジムは、何も共通点がないように見えても、旅を通じて互いの境遇を理解し合うようになります。「一緒にいかだに乗る」というメタファーは、まさに多様性の象徴と言えるでしょう。

私たちが暮らす社会でも、肌の色や文化的背景、性別や年齢など、数え切れないほどの「違い」があります。しかし、その違いを受け入れる土壌がなければ、いずれ誰もがいかだからこぼれ落ちてしまうかもしれません。ハックとジムの物語は、違いがあっても互いに尊重し合える空間こそが、本当の自由をもたらすことを示唆しているのです。

6.3 挫折したときこそ、読みたい物語

人生には、思い通りにいかないことが山ほどあります。夢や計画が頓挫したり、人間関係がこじれたりして、「この先どうすればいい?」と途方に暮れる時期もあるでしょう。そんなとき、『ハックルベリーフィン』のエッセンスは、心の隅でそっと「やり直していいんだよ」とつぶやいてくれます。

ハックがいかだに乗り込んだときも、ジムが逃げ出したときも、彼らは必死でした。しかし、そこからの旅は過去の呪縛から解き放たれるプロセスでもあったのです。現実をすべて放り出すことはできなくても、この物語を手に取るだけで、「もう一度、自分の足で歩き始めてみよう」という気持ちが少しだけ強まるかもしれません。

第7章 もっと深く知りたい人のための読書ガイド

『ハックルベリーフィンの冒険』は、シンプルに読めば冒険物語として十分楽しめますが、背景知識や文体のこだわりを知ると、さらに味わいが深まります。時代設定や社会情勢といった下地を理解することで、物語の細部に散りばめられたテーマやメッセージがより鮮明に立ち上がってくるのです。

ここでは、原文で読む楽しさや、当時の時代背景を踏まえたアプローチ、そして子ども向け作品と思われがちな本作を大人の視点で読む意義について、簡単に触れてみます。

7.1 原文で出会う、ハックの“生の声”

マーク・トゥエインは、南部訛りや黒人奴隷の方言、また子どもの語り口といった要素を、当時としては画期的なほどリアリスティックに取り入れました。翻訳版でもその面白さは伝わりますが、原文で読むと、ハックの生き生きとした口調に触れられるという魅力があります。

例えば文法的に正しくない言い回しや、現代英語から見ると不自然なスペルが数多く見られますが、それらはキャラクターの個性をダイレクトに表現するためのものです。英語が得意な方、あるいは辞書を引きながらゆっくり読める方は、ぜひ原文に挑戦してみるのもおすすめです。

7.2 歴史の中に浮かぶ物語の輪郭

物語の舞台となる19世紀のアメリカ南部は、奴隷制の名残と差別意識が依然として強固な時代でした。法的に奴隷制が廃止されても、地域社会の中には根深い固定観念が残り、自由を求める黒人に対して過酷な現実が待ち受けていたのです。

こうした時代背景を理解することで、ジムの逃亡がいかに危険を伴う行為だったか、またハックの選択がいかに社会を敵に回すリスクを孕んでいたかが、よりはっきりと伝わってきます。歴史の視点を加味した読書は、物語に深い奥行きをもたらしてくれるはずです。

7.3 子どもと大人、どちらにも響く名作の力

『ハックルベリーフィンの冒険』は、児童向けの読み物として位置づけられることもありますが、実際には人種差別や暴力、偽善など、非常にシビアなテーマが色濃く含まれています。子どものころに読んだときと、大人になってから読み返したときでは、見えてくる風景が大きく変わる作品です。

子どもの読者にとっては、冒険心をくすぐる物語として楽しめるでしょう。一方で、大人の読者には、社会の底流にある暗い歴史や人間の内面に潜む葛藤が、より鮮明に響いてきます。年齢や経験を経るほどに味わいが増す作品というのは、まさに古典の強みと言えるでしょう。

第8章 ハックとジムの旅が、あなたの一歩になる

『ハックルベリーフィンの冒険』は、19世紀のアメリカを舞台にしながら、「弱き人々とどう向き合うか」や「本当の正しさとは何か」といった普遍的な問いを私たちに投げかけてきます。社会や人間関係、あるいは自分自身に悩みを抱えたとき、少年と逃亡奴隷の旅路を思い出すと、ふと「もう一度やり直してもいいんだ」という気持ちが湧いてくることがあるかもしれません。

最終的に、ハックとジムの旅は完結を迎えます。しかし、彼らが示してくれた「再生」や「連帯」のヒントは、物語を閉じたあとも私たちの心に残り続けます。読書を終えた先に広がるのは、あなた自身の新しい一歩です。今、社会に疲れている人や、迷いの渦中にいる人こそ、この物語がそっと寄り添ってくれるかもしれません。

時代を超えて読み継がれてきた文学の力は、そのまま未来への可能性でもあります。いつかあなたも、ハックとジムのように、「地獄に落ちてもかまわない」と言い切れるくらいの覚悟を持って、自分の道を切り開いていくかもしれません。そう考えると、この旅はまだ終わらない──あなたの物語は、これからも続いていくのです。

参考図書:原文で読みたい方向け ― 推奨英語版

| 版 | 特徴 | こんな人に |

|---|---|---|

| Norton Critical Edition (4th ed., 2025) | 〈1876年初稿+1885年初版〉に校訂学的修正を加えた本文+200頁超の批評・歴史資料。南部方言の音声学的解説も充実。 | 作品を「テクスト+批評」で掘り下げたい人 |

| Oxford World’s Classics (最新版) | 可読性重視のクリーンな本文。序論で差別語の歴史的背景を整理し、章末注で難語・方言を平易に説明。廉価。 | 語学学習を兼ねて読み通したい人 |

| Mark Twain Library “Authoritative Text with Original Illustrations” | 自筆稿を底本に、失われていた“筏のエピソード”を復元。174点の初版挿絵も収録。 | 初版の息づかいと挿絵をセットで楽しみたい人 |

参考図書:日本語で味わいたい方向け ― 推奨訳書

| 版 | 訳者・刊行年 | 特徴 | こんな人に |

|---|---|---|---|

| 光文社古典新訳文庫 上下 | 土屋京子訳(2013) | 口語の勢いを活かした新訳。章扉に簡潔なあらすじと挿絵。 | ハックの“息づかい”を現代日本語で味わいたい人 |

| 岩波少年文庫 上下 | 千葉茂樹訳(2018) | 平易な訳調ながら、差別語の扱いを注で丁寧に解説。読み仮名・地図・語句注も完備。 | 初読・若い読者に安心して勧めたい人 |

| 角川文庫〈トウェイン完訳コレクション〉 | 大久保博訳(2004) | 幻の草稿を含む完訳+187点のオリジナル挿絵収録。 | 原典に近い全訳と挿絵をセットで楽しみたい人 |

選び方のヒント

- 方言の再現度で選ぶなら 光文社版(土屋訳)。「ジム」の話し言葉をカタカナ+符牒で表し、語感が立ちます。

- 読みやすさ優先なら 岩波少年文庫(千葉訳)。バリアフリー設計。

- 資料性を求めるなら 角川版+Mark Twain Library版の併読が便利。

コメント