憎しみの連鎖を超えて――了海と実之助の魂が交差する場所

【ご案内】本文中の引用ボックスに掲載されている文章は、すべて菊池寛『恩讐の彼方に』(1942年)からの原文(青空文庫)1を使用しています。

はじめに:人生はやり直せるか? 菊池寛が『恩讐の彼方に』で描いた再生の物語

彼の惑乱した懺悔の心は、ふと宗教的な光明に縋ってみたいという気になったのである。

原文から

「もし、あの時に戻れるなら」「人生をもう一度、やり直せたら」。

生きていれば誰しも、一度はそんな思いに駆られたことがあるのではないでしょうか。取り返しのつかない過ちを犯してしまった後悔、拭い去れない失敗の記憶。過去は変えられないと頭では分かっていても、私たちの心は時として、どうしようもなく過去に囚われてしまいます。

情報が瞬時に拡散され、一度貼られたレッテルを剥がすのが困難な現代社会。”人生をやり直す”ことは、ますます難しくなっているようにも感じます。失敗した者への風当たりは強く、再起の道はあまりにも険しい。そんな時代だからこそ、私たちは文学の中に、時代を超えて輝き続ける「再生」の物語を求めるのかもしれません。

今回取り上げるのは、大正時代の文豪・菊池寛によって書かれた不朽の名作『恩讐の彼方に』。今から100年以上も前に発表されたこの短編小説は、犯した罪の重さに苦しみ、絶望の淵から人生を再起させようともがく一人の男の生き様を、壮絶に描き出しています。

なぜ今、『恩讐の彼方に』を読むべきなのか。

「赦しとは何か」

「本当の贖罪とは何か」

「人は、いかに過去を乗り越え、未来を創ることができるのか」

という人間の根源的な問いに対する、力強く誠実な一つの答えを示してくれるからです。憎しみと復讐の連鎖の果てに、主人公が見出した光とは何だったのか。一緒に、その魂の軌跡を辿ってみましょう。

1.『恩讐の彼方に』とは?―壮絶な「贖罪」と「赦し」のあらすじ

主人の振り上げた太刀を、必至な刑罰として、たとえその切先を避くるに努むるまでも、それに反抗する心持は、少しも持ってはいなかった。

原文から

1-1. 作者・菊池寛と作品の時代背景

作者の菊池寛(きくち かん)は、大正から昭和初期にかけて活躍した小説家、劇作家です。芥川龍之介や久米正雄らと共に、雑誌『新思潮』を創刊し、文芸雑誌『文藝春秋』を立ち上げたことでも知られます。彼はリアリズムを基調とした分かりやすい作風で、人間の持つエゴイズムや理不尽さ、そしてその中に垣間見えるヒューマニズムを描き出し、大衆から絶大な支持を得ました。

『恩讐の彼方に』が発表された大正時代は、個人の自由や人権が尊重され、「人道主義」の思想が広まった時代です。社会の制度や身分よりも、一個人の内面や生き方が重視されるようになったこの時代の空気が、本作のテーマである「個人の内面的な再生」と深く共鳴していると言えます。

1-2. 物語の概略:罪、逃亡、そして二十年後の再会

それは、人間というよりも、むしろ、人間の残骸というべきであった。

原文から

主人公の名は、市九郎(いちくろう)。彼は主君の妾と恋仲になり、些細な口論から激情に駆られ、主君を殺害してしまいます。愛した女と共に逃亡の旅に出ますが、その生活は安らかなものではなく、悪事を重ねる荒んだ日々に、市九郎の心はすり減っていきました。やがて彼は自らが犯した罪の恐ろしさに目覚め、仏の道に入ることを決意します。

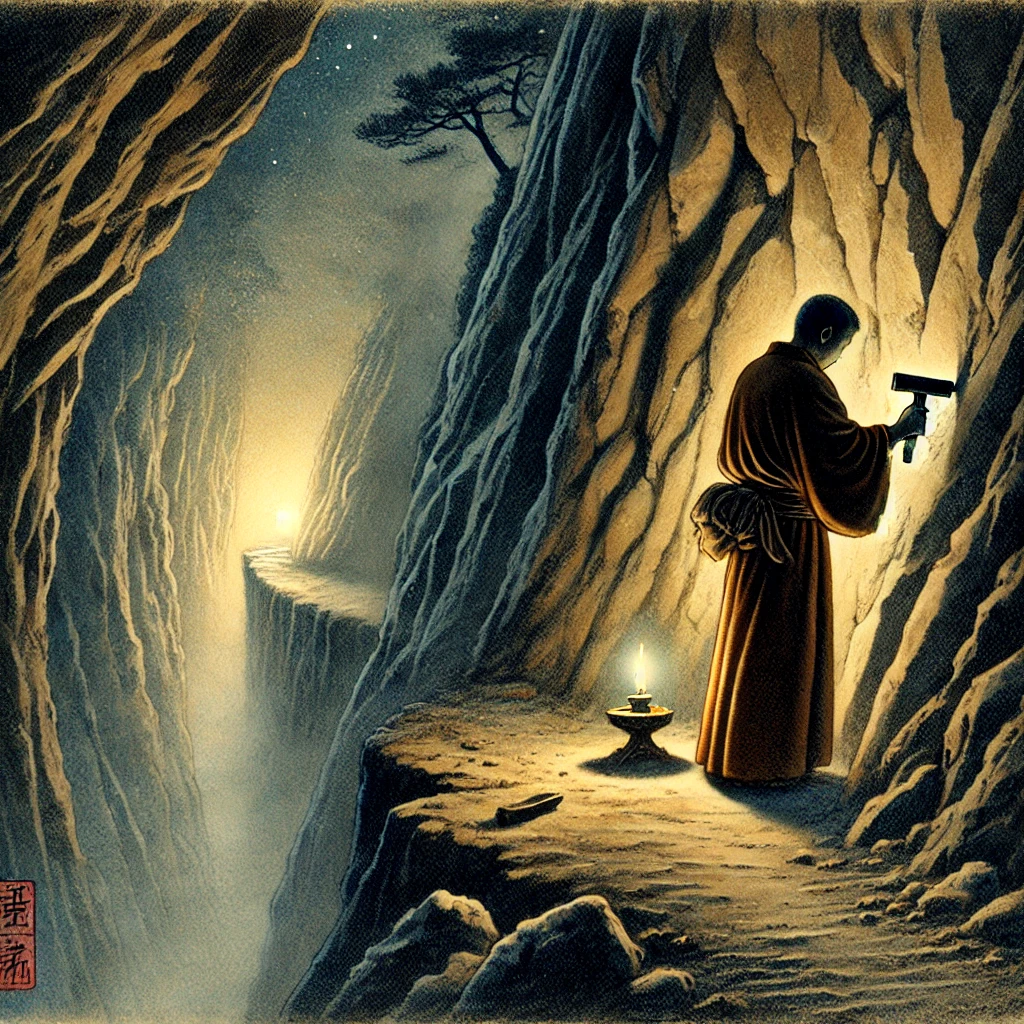

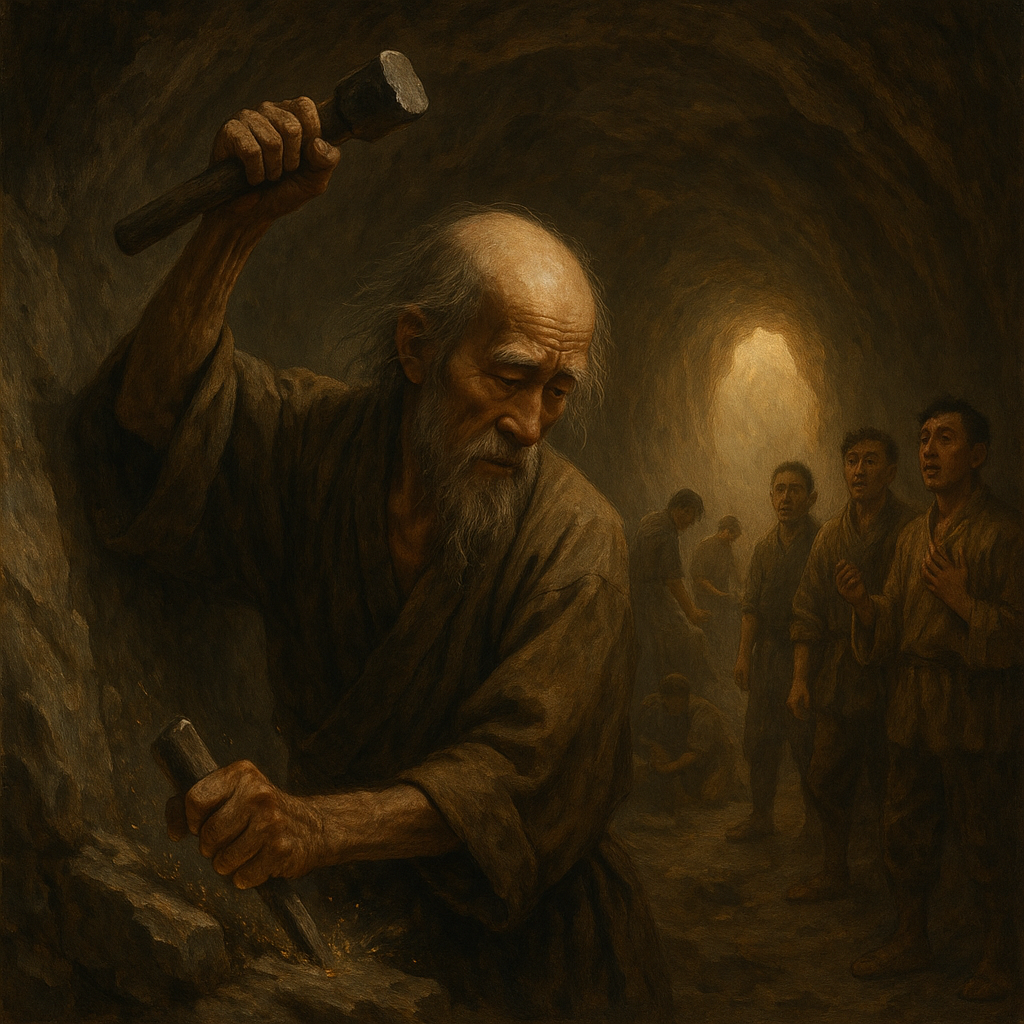

名を了海(りょうかい)と改めた彼は、ただ念仏を唱えるだけの日々では魂が救われないことを悟ります。そして、かつて旅の途中で目にした、多くの人々が命を落とす危険な崖道「鎖渡し」開鑿(かいさく)を生涯の仕事と定め、たった一人で、鑿(のみ)と槌(つち)だけを手に、巨大な岩盤に隧道(トンネル)を掘り始めるのです。

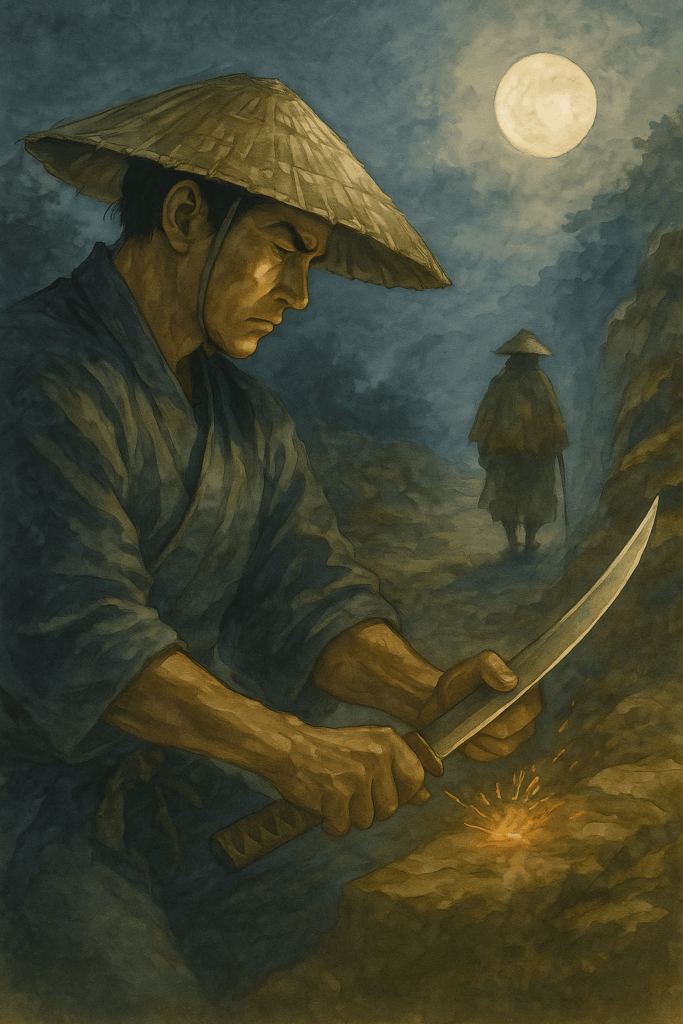

一方、殺された主君の息子である中川実之助(なかがわ みのすけ)は、父の仇を討つという一念だけで生き、全国を放浪しながら市九郎を探し続けていました。そして十年ほどの歳月が流れたある日、ついに実之助は、乞食のような姿で岩を掘り続ける了海こそが、長年追い求めた仇敵・市九郎であること突き止めるのです。積年の恨みを晴らすべく、刀を構える実之助。しかし、彼の目に映ったのは、もはや憎むべき悪人の姿ではありませんでした。

2. 闇の中からの出発――市九郎の罪と、再生への微かな光

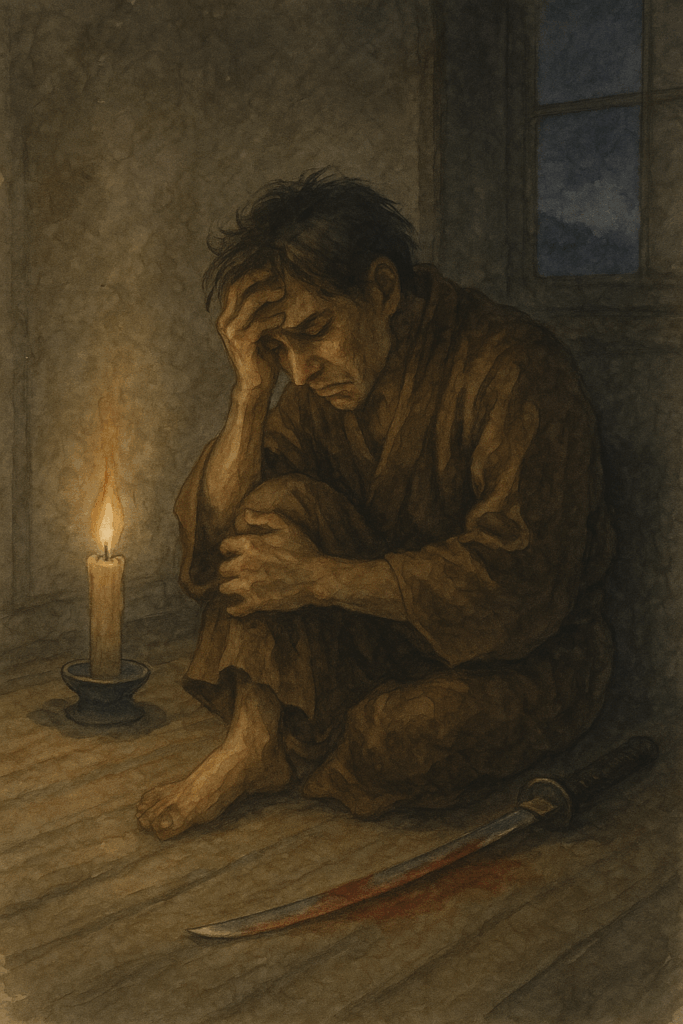

2-1. 衝動と激情が産んだ罪の重さ

彼は、自分が主殺しの大罪を犯したことに気がついて、後悔と恐怖とのために、そこにへたばってしまった。

原文から

物語の冒頭で描かれる市九郎の殺人は、決して計画的なものではありません。それは、人間の誰もが心の内に飼っている、コントロールの効かない「激情」の発露でした。菊池寛は、市九郎を生まれながらの極悪人としては描いていません。むしろ人間的な弱さや未熟さゆえに、取り返しのつかない一線を越えてしまった存在として描いています。それゆえ私たちは彼の転落を”他人事”として切り捨てることができず、物語に深く引き込まれるのです。「誰にでも起こりうる過ち」という視点が、「誰にでも再生の可能性がある」というテーマへ繋がる重要な布石になっています。

2-2. 逃亡生活で芽生えた「人間性」への目覚め

市九郎は、お弓の後姿を見ていると、浅ましさで、心がいっぱいになってきた。

原文から

恋人と駆け落ちし、追っ手から逃れる日々。その生活はむろん甘美なものではなく、生きるために追い剥ぎなどの悪事を重ねる、さらなる堕落の道でした。市九郎の心は、刹那的な快楽とは裏腹に、深い虚無感と罪悪感に苛まれていきます。

無抵抗な旅人を斬り殺してしまった夜、自らが犯した罪の恐ろしさに慄き、盗んだ着物やわずかな金銭からも、女からも、自分からも、何もかもから逃れるように棲家を飛び出します。この絶望的な状況で芽生えた良心の呵責こそ、魂が再生へと向かう決定的な光でした。

2-3. なぜ彼は「祈り」ではなく「行動」を選んだのか

何人(なんびと)もが耳を傾けぬのを知ると、奮然として、独力、この大業に当たることを決心した。

原文から

罪から逃れるように仏門に入った了海こと市九郎。しかし、彼はただ寺に籠って経を読むだけでは、己の魂が救済されないことを痛感します。犯したおぞましい罪の数々は、観念的な祈りだけで消し去れるほど軽いものではなかったのです。

彼が選んだのは、「石窟を掘る」という、あまりにも具体的で、過酷で、終わりが見えない重肉体労働でした。なぜ、この方法を選んだのか。彼の罪が「行動」によって犯されたものである以上、その償いもまた「行動」によってしか成し得ないと考えたからでしょうか。一日、また一日と、鑿を振るい、槌を振るう。その一つ一つの行為が、過去の罪を刻んだ肉体そのものに、新しい意味を刻み込む作業でした。

市九郎は一心不乱に槌を振った。槌を振っていさえすれば、彼の心には何の雑念も起らなかった。人を殺した悔恨も、そこには無かった。極楽に生れようという、欣求

青空文庫:『恩讐の彼方に』菊池寛

もなかった。ただそこに、晴々した精進の心があるばかりであった。

さらに重要なのは、その行為が “他者のため” であったことです。自らの救済のためだけでなく、危険な道で苦しむ人々を救うという「利他」の目的があったゆえに、彼の贖罪はほんとうの輝きを放ち始めるのです。

3. 恩讐の「彼方」へ―憎しみは、いかにして乗り越えられたのか

3-1. 仇討ちに人生を捧げた男・中川実之助の「正義」と「執念」

…彼は漂泊の旅路に年を送り年を迎え、二十七の年まで空虚な遍歴の旅を続けた。

原文から

この物語は、罪を犯した市九郎だけの再生の物語ではありません。もう一人の主人公、中川実之助の「魂の解放」の物語でもあります。彼にとって、父の仇を討つことは、武士の子として当然果たすべき正義でした。その正義を全うするためだけに、彼は青春の全てを捧げ、人生そのものを “復讐” の鎖で縛り付けてしまいます。彼の執念は凄まじいものですが、それは同時に、彼自身が “過去” の牢獄に囚われていることを意味しました。

3-2. 憎しみを溶かした「二十年」という歳月の力

敵は父を殺した罪の懺悔に、身心を粉に砕いて半生を苦しみ抜いている。唯々として命を捨てようとしている。

原文から

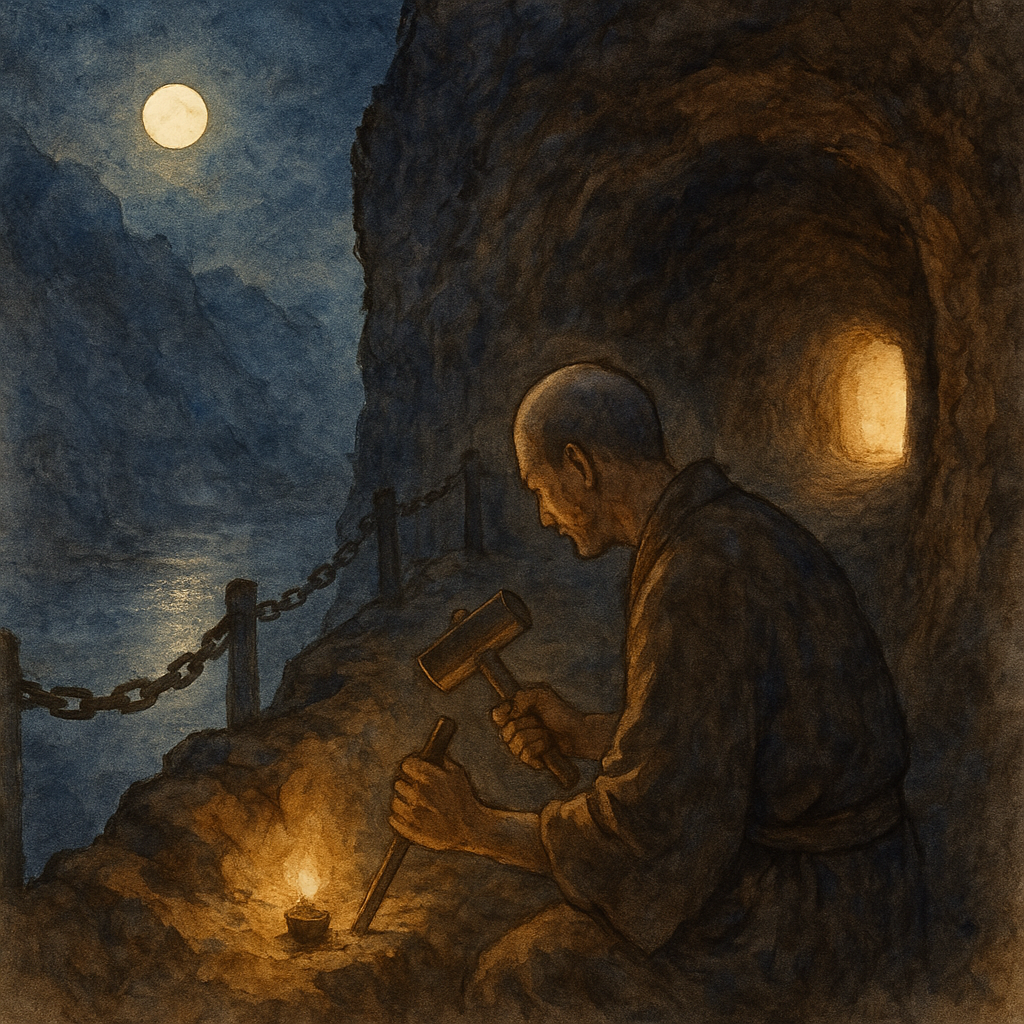

約二十年の歳月を経て、実之助はついに仇敵の居場所を突き止めますが、眼の前に現れたのは、想像していた憎々しい悪人ではありません。垢と埃にまみれ、骨と皮ばかりに痩せこけながらも、その両眼だけは澄み切った光を宿し、ひたすらに岩を掘り続ける一人の僧侶。その僧侶を「持地菩薩の再来」と仰ぎ、心から慕う村人たちの姿。

言葉による弁解は何一つありません。ただそこには、数十年という歳月をかけて積み上げられた “行動の事実” だけが存在しました。この圧倒的な事実の力が、実之助の凝り固まった復讐心を、少しずつ、確実に溶かしていくのです。

ようやく親の仇を探し当てた実之助が樋田の刳貫の入り口に着き、了海(市九郎)に会う場面です。私は何十年もこの作品から遠ざかっていたのですが、今回ブログ記事として取り上げようとしたところ、この崇高かつ明解なあらすじ以外は、細かい語句などはほぼすべて忘却していました。ところが、下記の引用中の「蟇

のごとく這い出てきた」の一文だけはどうしても頭の隅からなくなることがなく、まったく関係のない日常の一場面で、不意に洞窟の影像といっしょに耳にもしたものです。私にとっても仇敵なのでしょうか。

が、しばらくして実之助の面前へと、洞門から出てきた一人の乞食僧があった。それは、出てくるというよりも、蟇

青空文庫:『恩讐の彼方に』菊池寛から

のごとく這い出てきたという方が、適当であった。それは、人間というよりも、むしろ、人間の残骸というべきであった。

原稿用紙60枚ほどの文章が、ここまで人口に膾炙し、長いあいだ読み継がれているのは、劇の内容もさることながら、まったくこの短編小説に無駄らしい無駄がみられず、そしてスルスルと脳裡に吸い込まれるようなわかりやすい明晰な文章だということにもよると思います。たとい読みや、ときに意味さえ分からぬ単語であっても、わかりやすく胸に浸み込んでくるようです。この言い方、” わかりにくい “かもしれません。一例ですが、下の文章などまるで映画の一場面です、いや、それ以上の迫真性があるでしょう。

その時、ふと彼は槌の音の間々に囁くがごとく、うめくがごとく、了海が経文を誦する声をきいたのである。

青空文庫:『恩讐の彼方に』菊池寛から

そのしわがれた悲壮な声が、水を浴びせるように実之助に徹してきた。深夜、人去り、草木眠っている中に、ただ暗中に端座して鉄槌を振っている了海の姿が、墨のごとき闇にあってなお、実之助の心眼に、ありありとして映ってきた。それは、もはや人間の心ではなかった。喜怒哀楽の情の上にあって、ただ鉄槌を振っている勇猛精進の菩薩心であった。実之助は、握りしめた太刀の柄が、いつの間にか緩んでいるのを覚えた。彼はふと、われに返った。すでに仏心を得て、衆生のために、砕身の苦を嘗めている高徳の聖

に対し、深夜の闇に乗じて、ひはぎのごとく、獣のごとく、瞋恚

の剣を抜きそばめている自分を顧

ると、彼は強い戦慄が身体を伝うて流れるのを感じた。

3-3. 敵から「師」へ、そして「同志」へ

敵を討つなどという心よりも、このかよわい人間の双の腕によって成し遂げられた偉業に対する驚異と感激の心とで、胸がいっぱいであった。

原文から

やがて二人の関係は微妙に変化していきます。仇討ちする者とされる者であったかれらは、同じ目的のために力を合わせる「同志」同様となりました。実之助は、復讐の日が早くなるという理由のため石工とともに槌を振るい始めました。破壊の連鎖であった二人の宿命は、ここに断ち切られ、未来を切り拓く”創造”の関係へと異様な流れで昇華されたのです。了海が一人で始めた贖罪の事業が、最終的に仇敵の息子を巻き込み、力を合わせて完成へと向かう。この展開こそ、人間の再生と和解が持つ最も美しい形と言えるでしょう。

4. 現代を生きる私たちへ――『恩讐の彼方に』が問いかけるもの

4-1. 過去は消せない。しかし、未来は「今」の行動から創られる

今目前に行人が艱難し、一年に十に近い人の命を奪う難所を見た時、彼は、自分の身命を捨ててこの難所を除こうという思いつきが旺然として起ったのも無理ではなかった。

原文から

了海の人生は、私たちに一つの厳然たる事実を教えてくれます。それは、「犯した罪や過去の過ちは、決して消すことはできない」ということです。彼は最後まで罪の記憶を背負い続けました。しかし、それと同時に、この物語は力強く語りかけます。「過去は変えられない。だが、未来は『今、ここ』からの行動によって創り出すことができる」と。了海は、過去を嘆き続けるのではなく、未来を変えるための行動に全てを捧げました。贖罪とは、過去を消し去る魔法ではなく、未来に対する誠実な責任の取り方なのです。

4-2. 「赦し」の多層性――他者を赦し、そして自分自身を赦すということ

心の底から湧き出ずる歓喜に泣く凋びた老僧を見ていると、彼を敵として殺すことなどは、思い及ばぬことであった。

原文から

この物語における「赦し」は、実之助が了海を赦すという、一方的なものではありません。実之助が了海を赦した行為は、同時に「復讐」という呪縛から自分自身を解放し、赦す行為でもありました。おそらく了海もまた、実之助という “過去の象徴” に赦されたことで、そうして偉業を成し遂げることで、ようやく自分自身を赦すことができたのではないでしょうか。他者を赦すことは、巡り巡って自分を赦すことに繋がります。この赦しの連鎖こそ、憎しみの連鎖を断ち切る唯一無二の道なのかもしれません。

4-3. あなたにとっての「鑿(のみ)」と「槌(つち)」は何か?

が、そばに人がいても、いなくても、市九郎の槌の力は変らなかった。彼は、ただ機械のごとく、渾身の力を入れて槌を挙げ、渾身の力をもってこれを振り降ろした。

原文から

了海にとっての鑿と槌は、贖罪の道具であり、人生を再生させるための希望でした。私たちもまた、人生という名の岩盤を前に、日々何かを刻みつけて生きています。仕事や勉強かもしれないし、誰かへの親切や、自分自身と向き合う時間かもしれません。

もし今、あなたが人生の困難に直面していたり、過去の失敗に囚われていたりするのなら、この物語を思い出してみてください。そして、自問してみてください。自分にとっての「鑿と槌」は何か、と。大きなことである必要はありません。了海が岩を一打ち一打ち砕いていったように、私たちもまた、誠実な一歩を、今日という一日に刻み込むことができるはずです。その地道な積み重ねの先にこそ、必ずや新しい道が拓けていくと、この物語は教えてくれています。

おわりに

ちょうど、十八年目の終りであった。彼は、いつの間にか、岩壁の二分の一を穿っていた。里人は、この恐ろしき奇跡を見ると、もはや市九郎の仕事を、少しも疑わなかった。

原文から

菊池寛の『恩讐の彼方に』は、罪と罰、憎しみと赦し、絶望と再生という、重厚なテーマを扱いながらも、驚くほど力強い希望と感動を私たちに与えてくれます。それは、人間の可能性――ヒューマニズムを、その心の奥底から信じている作者の眼差しがあるからでしょう。

人生は、決して平坦な道ばかりではありません。が、どんなに深い闇の中にいても、誠実な行動を積み重ねることで、人は自らの手で未来を照らすことができる。『恩讐の彼方に』は、その真理を、時代を超えて私たちに伝え続ける、まさに “人生の再生のための文学” なのです。この記事が、あなたがこの不朽の名作を手に取るきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。

- 青空文庫:『恩讐の彼方に』菊池寛 ↩︎

底本:「菊池寛 短編と戯曲」文芸春秋

1988(昭和63)年3月25日第1刷発行

入力:真先芳秋

校正:伊藤祥

1999年2月1日公開

2005年10月13日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

コメント