出典:ウィキメディア・コモンズ

チャールズ・ディケンズ――その名を耳にしたことはあっても、実際に作品を手に取った人は意外と少ないかもしれません。しかし、彼の物語は発表から150年以上経った今もなお、世界中で愛され、読み継がれ、映画や舞台として形を変えながら、私たちの心に深く響き続けています。なぜディケンズはこれほどまでに時代を超えて人々を魅了するのでしょうか?

ディケンズの作品は単なる文学的価値に留まらず、当時の社会に深く根差し、人々の意識や行動を変化させる力を持っていました 。彼の作品が持つ「社会を変える力」は、現代においても貧困や格差といった普遍的な問題が解決されていない現状において、そのメッセージが色褪せない理由となっています。古典文学が過去の遺物ではなく、現代を理解するための強力なレンズとして機能する例と言えるでしょう。

この記事では、英国が生んだ稀代の文豪チャールズ・ディケンズの波乱に満ちた生涯から、社会を映し出す名作の数々、そして現代社会にも通じる普遍的なメッセージまでを徹底解説します。彼の作品が持つ “社会変革の力” や、知られざる人間的な魅力に迫り、読者がディケンズの世界へと足を踏み入れる最初の一歩を力強く後押しします。

1. ディケンズの生涯:貧困が育んだ文豪の魂

チャールズ・ディケンズ(1812-1870)の人生は、彼が描いた物語そのもののようにドラマチックでした。幼少期の過酷な経験は、彼の作品の根底に流れるテーマ、特に社会の弱者への深い眼差しを形成する上で決定的な影響を与えました。

ディケンズは幼い頃は比較的裕福な家庭で育ちましたが、父親が金銭感覚に乏しく、一家は破産に追い込まれます 。さらに、父親が債務者監獄に投獄されたことにより、わずか12歳で学校を辞め、靴墨工場での過酷な労働を強いられました。

一時的な経験であったとはいえ、彼の心に深い屈辱と怒り、そして社会の不条理に対する鋭い問題意識を刻み込みました。この個人的な苦難は、彼の作品に描かれる普遍的な人間の苦しみや社会の矛盾を映し出す鏡となりました。

工場労働の過酷な日々は、単なる暗い過去ではありませんでした。この時の屈辱と怒りが、後に『オリバー・ツイスト』で描かれる児童労働の悲惨さや、孤児オリバーの置かれた境遇に圧倒的なリアリティを与えることになったのです。また、自伝的要素が強いとされる『デイヴィッド・コパフィールド』の主人公が経験する幼少期の虐待や貧困な労働環境にも、ディケンズ自身の魂が宿っています。作者自身の生きた経験が作品の深みを増し、普遍的な人間の成長物語として読者に響くのです。

当時の19世紀イギリスは「世界の工場」と呼ばれ、農業社会から工業社会へと移行する中で、都市部には過酷な労働環境・低賃金に苦しむ工場労働者があふれ、街はスラム化し、深刻な社会問題となっていました。ディケンズは、自身の体験を通して、こうした社会の矛盾や弱者の苦しみを肌で感じ、それを作品のテーマとして昇華させていきました。

彼の作品が単なるフィクションに留まらず、社会運動や制度改革にまで影響を与えた背景には、彼自身の苦難から生まれた強い問題意識と、そうした経験を芸術的に昇華させる非凡な才能がありました。

さらに、父親の借金問題は、ディケンズが生涯を通じて悩まされた私的な側面でもありました。この個人的な苦悩もまた、彼の作品に描かれる貧困や金銭に対する複雑な感情に影響を与えた可能性があります。彼は幼少期の貧困体験から組織化された信仰に疑問を持ちはじめ、宗教的な教義だけに依存せず、現実の社会制度への思いを作品にぶつけていきました。これは、彼が単に物語を紡ぐだけでなく、社会の不正義に対してペンを振るう「社会派作家」としてのアイデンティティを確立する上で、幼少期の経験が決定的な役割を果たしたことを意味します。

2. 代表作を深掘り:なぜ今、この名作を読むべきなのか?

ディケンズの作品は、その時代背景を色濃く反映しながらも、現代の私たちにも通じる普遍的なテーマを内包しています。ここでは、彼の代表作の中から特に重要な3作品をピックアップし、「なぜ今、この名作を読むべきなのか」という視点からその魅力を深掘りします。

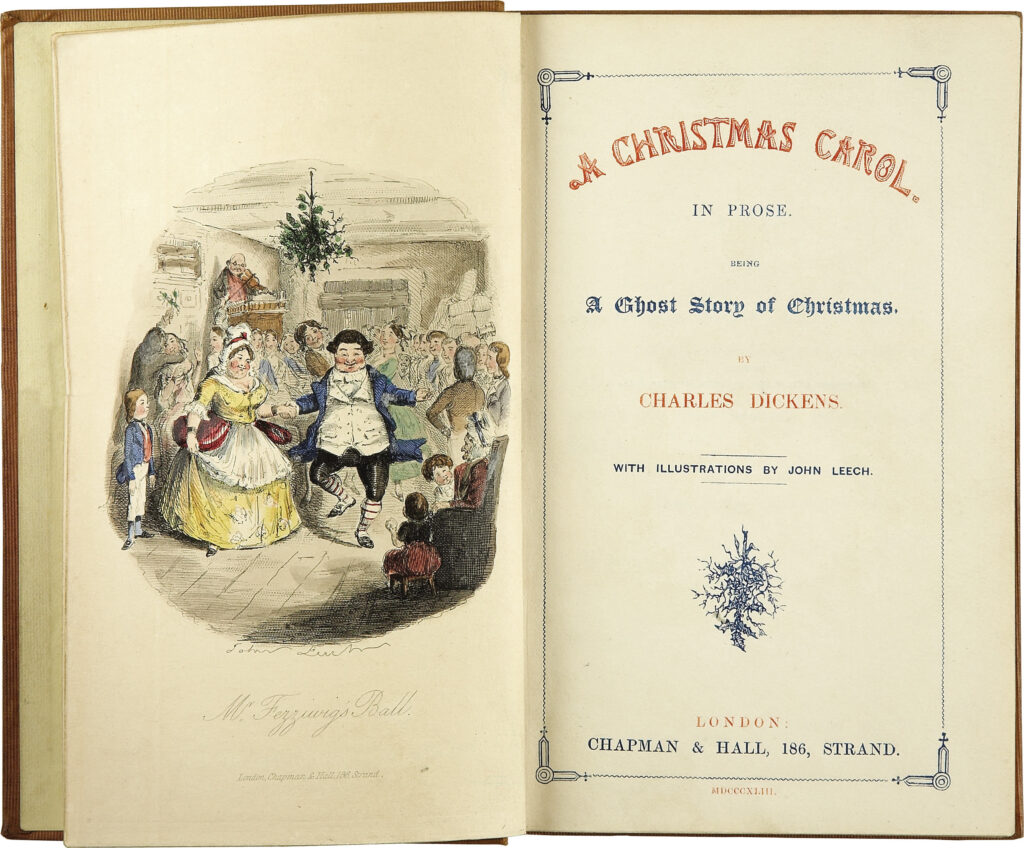

2.1. 『クリスマス・キャロル』:心温まる物語の裏に潜む社会批判と普遍的なメッセージ

強欲で冷酷な老人スクルージが、クリスマスイブの夜に旧友マーレイの亡霊と、過去・現在・未来の三人の精霊に導かれ、自身の人生と向き合い、改心していく物語です。この作品は、初めてディケンズ作品に触れる方や、クリスマスの心温まる物語を読みたい方におすすめです。短編でありながら、ディケンズ特有の豊かな描写と人間ドラマが凝縮されています。

この物語の魅力は、単なる勧善懲悪ではない、スクルージの心理描写の巧みさにあります。彼は単なる悪人ではなく、その強欲さの裏には「怠け者の自業自得」という当時の自己責任論を体現する側面も描かれています。ディケンズはスクルージの改心を描くことで、個人の道徳的変化だけでなく、当時の社会思想(自己責任論)への批判と、より人間的な思いやりや共感の必要性を訴えかけているのです。精霊たちとの旅を通して、彼は人間のさまざまな貧しさに直面し、真の思いやりや祝福の意味を知ることになります。

当時の素朴で生き生きとしたクリスマスの情景が描かれており、現代の派手なクリスマスとは異なる、人々の温かい交流や貧しいながらも幸せな時間が伝わってきます 。子供向けの物語というイメージがありますが、人生を長く生きてきた老人が自らの私利私欲の生き方を反省し、心を入れ替える姿は、大人にとっても深く心奥に響くメッセージを含んでいます。気持ちの洗われるような爽快な読後感も大きな魅力です。

出典:ウィキメディア・コモンズ

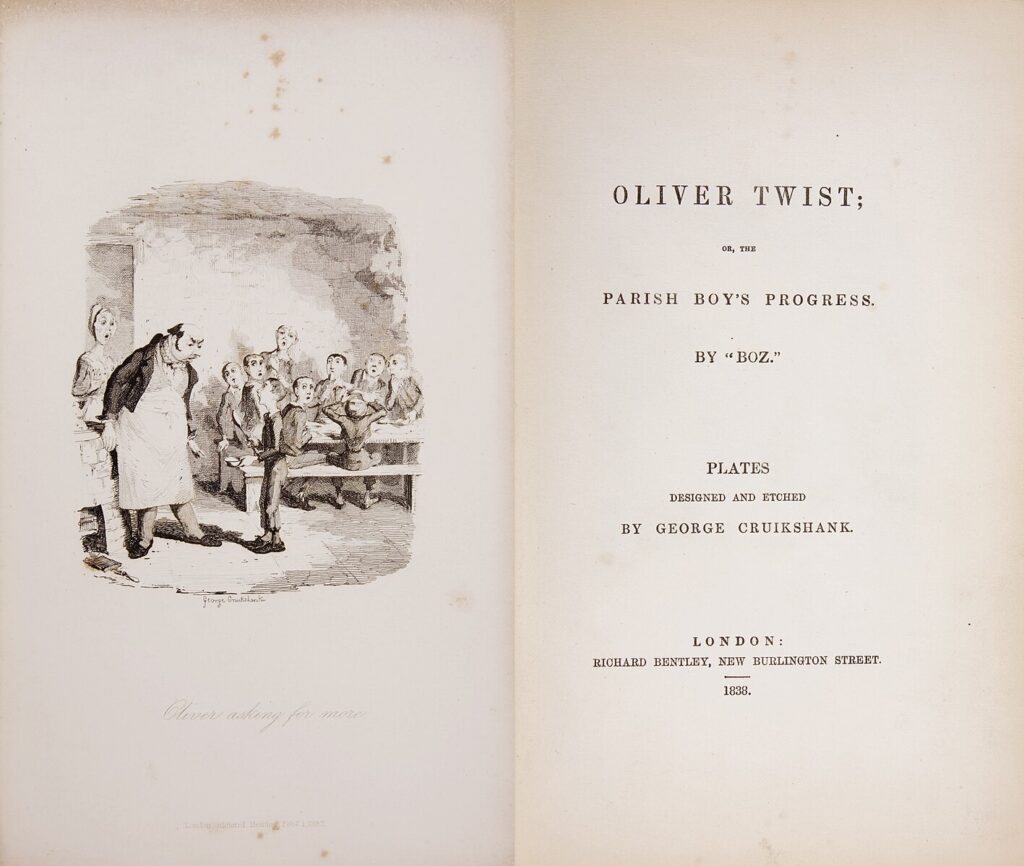

2.2. 『オリバー・ツイスト』:ヴィクトリア朝の闇を暴く社会派エンターテインメントの真髄

救貧院で生まれ、過酷な虐待を受けながら育った孤児オリバー・ツイストが、ロンドンの窃盗団に引き込まれ、様々な不幸に見舞われながらも、心優しい人々の助けを得て自身の出生の秘密に迫り、幸福な人生を掴んでいく物語です。社会問題に関心がある方や、ヴィクトリア朝時代のロンドンの光と影を知りたい方におすすめの作品です。19世紀のイギリス下層階級の貧困の現実が、非常にリアルに描かれています。

孤児オリバーの視点を通して、当時の深刻な貧困、児童労働、そして新救貧法という社会制度の不条理を鋭く告発した、社会派エンターテインメントの先駆けです。ディケンズは、制度を盾に弱者を抑圧する社会の問題を浮き彫りにし、社会制度そのものへ切り込んでいます。

この作品は、発表当時大きな反響を呼び、弱者の生活に目が向けられ、教育分野の向上でも大きな成果を挙げるなど、実際に社会改善を唱え、制度改革にまで影響を与えました。文学が単なる娯楽や芸術表現の域を超え、現実社会に具体的な影響を与える力を持つことを示す強力な証拠です。ディケンズは、その作品を通じて社会の声なき声を代弁し、人々の共感を呼び起こすことで、具体的な行動へと繋げました。

悪党集団の頭フェイギンや冷酷なサイクスなど、魅力的な悪役が多数登場する一方で、オリバーを救おうと奔走するブラウンロー氏やローズといった心優しい善人たちも数多く描かれ、物語に深みと希望を与えています。

出典:ウィキメディア・コモンズ

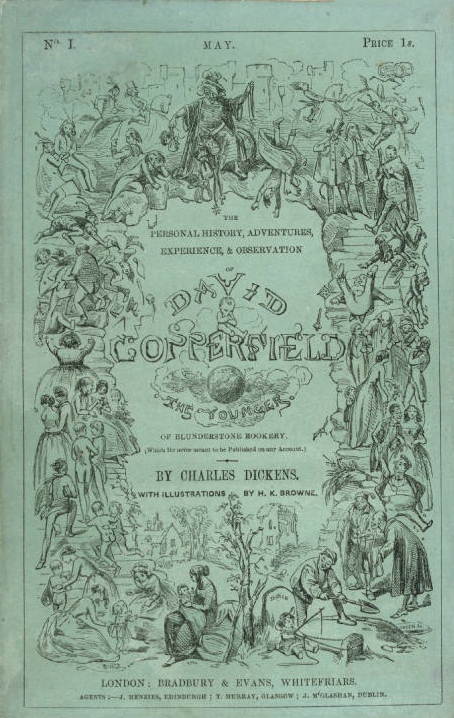

2.3. 『デイヴィッド・コパフィールド』:ディケンズ自身の魂が宿る成長物語

虐待的な継父と貧困な労働環境に耐えながらも、教育を受け、様々な人々との出会いと別れを経験し、最終的に成功した作家となる主人公デイヴィッドの生涯を描く自伝的要素の強い成長小説(ビルドゥングスロマン)です。人間の成長や変遷、逆境を乗り越える力に触れたい方におすすめです。

ディケンズ自身の人生経験が色濃く反映されており、彼の魂が宿る作品とも言われています。

物語が描く社会問題の鋭さに、心を動かされたという感想が多く見られます。貧困や依存症といった重いテーマを扱いながらも、人間愛や友情の温かさが描かれており、読者に希望と勇気を与えます。主人公デイヴィッドがどんなに辛い状況でも希望を失わない姿は、多くの読者の心を揺さぶります。主人公の苦難や成長が、作者自身の生きた経験に裏打ちされているため、読者に対してより深いリアリティと共感を呼び起こします。

ミコーバー夫妻のような借金に苦しみながらも楽観的で陽気なキャラクター、デイヴィッドの生涯の友人となるトラドルズなど、個性的で魅力的な登場人物が多数登場し、物語を豊かにしています。この作品は、多くの研究者や読者からディケンズの「最高傑作」の一つと評されています。

出典:ウィキメディア・コモンズ

ディケンズ主要作品ガイド

ディケンズの作品は多岐にわたりますが、読者が自分に合った一冊を見つける手助けとなるよう、主要作品の概要と読むべき理由を以下の表にまとめました。

| 作品名 | ジャンル/特徴 | こんな人におすすめ | 読むべき理由/主要テーマ |

| 『クリスマス・キャロル』 | 短編、寓話 | 初めてディケンズを読む方、クリスマスの物語を読みたい方 | 心温まる物語と社会批判、思いやりの大切さ |

| 『オリバー・ツイスト』 | 社会派小説、冒険物語 | 社会問題に関心がある方、ヴィクトリア朝のロンドンを知りたい方 | 貧困と社会制度の告発、文学による社会変革の力 |

| 『デイヴィッド・コパフィールド』 | 成長小説(ビルドゥングスロマン)、自伝的要素 | 人間の成長や逆境を乗り越える力に触れたい方 | 自己の成長と人間愛、希望を失わない強さ |

| 『大いなる遺産』 | 成長小説、冒険物語 | 有名な作品から読みたい方、運命と選択の物語を好む方 | 運命と選択、自己の発見、人間関係の複雑さ |

| 『二都物語』 | 歴史小説、ロマンス | 展開の早い物語を好む方、フランス革命に関心がある方 | 革命と愛、犠牲と再生、人間の善と悪 |

| 『荒涼館』 | 社会派小説、法廷ドラマ | 複雑なプロットや社会批判を好む方 | 司法制度の不公平さ、社会の腐敗、人間関係の闇 |

3. もっと知りたい!ディケンズの面白トリビア

文豪チャールズ・ディケンズは、その偉大な作品群だけでなく、意外な一面や興味深いエピソードでも知られています。彼の人間的な魅力に触れることで、作品への理解がさらに深まるかもしれません。

ディケンズはワタリガラスをペットとして溺愛していました。ワタリガラスは、体重が一般的なカラスの2倍以上にもなる大型の鳥で、非常に賢く、順応性が高いことで知られています。彼の作品『バーナビー・ラッジ』には、ワタリガラスが滑稽なキャラクターとして登場します。これは、彼がいかにワタリガラスを愛し、その特徴を熟知していたかの証と言えるでしょう。

ディケンズは非常に几帳面な性格で、常に机の上のペンや小物の向きを確認していたと言われています。また、鏡の前で本番さながらの表情をつけながら作品を書くこともあったそうです。これは、彼が後に人気を博した朗読会での演技力の基礎となりました。彼は自身の作品を朗読することで、聴衆を熱狂させ、その人気を不動のものにしました。このような几帳面さや朗読への情熱は、彼の作品の緻密な構成や、読者に語りかけるような文体(口語的表現)の源泉とも考えられます。

1865年、ディケンズは列車事故に遭遇し、自身は軽傷で済みましたが、負傷者の救助活動に奔走しました。この壮絶な経験は、彼の心に深いトラウマを残し、以後列車での移動を極端に恐れるようになったとされています。この事故の記憶は、彼の未完の絶筆『エドウィン・ドルードの謎』にも影響を与えたと言われています。彼の作品に潜む「死」や「運命」といったテーマに、この個人的な体験が新たな解釈を与える可能性もあります。

これらの文豪の意外な一面や個人的なエピソードは、読者にとって作品への親近感を高め、より多角的にディケンズという人物を理解するきっかけとなります。彼の多面的な人間性が、作品の奥深さや、彼が社会の闇を描きながらもユーモアや救いを差し込むバランス感覚の背景にあることを示唆しています。

4. なぜ今、ディケンズを読むのか? 現代社会に通じる普遍的テーマ

ディケンズの作品が150年以上経った現代でも読み継がれる最大の理由は、彼が描いたテーマが時代を超えて普遍的な課題として存在し続けているからです。彼の作品は単なる歴史的記録ではなく、現代社会が抱える普遍的な課題に対する深い洞察と問いかけを提供しています。古典文学を過去の遺物としてではなく、現代を理解するためのレンズとして位置づけることで、読者にとっての価値が最大化され、古典文学を読む意義が再定義されます。

ディケンズが生きたヴィクトリア朝時代は、産業革命によって経済が発展する一方で、都市部では過酷な労働環境、低賃金、スラム化といった深刻な貧困と格差が社会問題となっていました。『オリバー・ツイスト』や『クリスマス・キャロル』は、こうした社会の不平等を鋭く告発しています。当時の救貧法や “怠け者の自業自得” といった自己責任論は、現代社会における貧困問題や社会保障制度、「自己責任」を巡る議論にも通じるものがあります。ディケンズは、個人の努力だけでは解決できない構造的な問題があることを示唆し、社会全体での思いやりや共感の重要性を訴えかけました。

彼自身が幼少期に経験した工場労働の過酷さは、作品に登場する労働者たちの描写にリアリティを与えています。劣悪な労働環境、児童労働、またそれによって失われる人間の尊厳は、現代のブラック企業問題や過労死といったテーマにも通底する普遍的な課題です。また、ディケンズは法律事務所で働いた経験もあり、彼の作品にはしばしば複雑な法廷闘争や司法制度の不公平さが描かれます(例:『荒涼館』)。これは、権力と弱者の関係、そして真の正義とは何かという問いを現代の私たちにも投げかけます。

ディケンズの作品は、社会の闇や人間の醜さを冷静に描く一方で、持ち前のユーモアと善良な救い手の力によって、物語に光を差し込ませる絶妙なバランス感が魅力です。どんなに絶望的な状況でも、人間愛や友情、そして希望を失わない人々の姿を描くことで、読者に深い感動と救いを与えます。

ドストエフスキーがディケンズを「キリスト教作家」として尊敬し、その「愛に満ちた作品」を愛したという事実も、ディケンズが描く人間性の深さと普遍性を物語っています。

5. Q&A:ディケンズ作品、最初の一歩は?

ディケンズ作品に興味を持っても、その膨大な作品群を前に「どれから読めばいいの?」と迷ってしまう方もいるでしょう。ここでは、読者の皆さんが抱きやすい疑問にQ&A形式で答えます。このような実用的なガイダンスは、読者が古典文学に抱きがちな「何から手をつけていいか分からない」という初期の障壁を直接的に解消し、読書という具体的な行動を促す上で重要な役割を果たします。

Q1: ディケンズの「最高傑作」は何ですか?

研究者や読者の間で意見が分かれるところですが、特に評価が高いのは『デイヴィッド・コパフィールド』と『荒涼館(ブリーク・ハウス)』です。

Q2: ディケンズ作品の中で、一番「読みやすい」のはどれですか?

ディケンズ作品は長編が多いですが、比較的読みやすいとされているのは以下の作品です。

これらの作品から読み始めることで、ディケンズの文章スタイルや世界観に慣れ親しみ、より長い作品へとステップアップしていくのがおすすめです。

まとめ:ディケンズが遺した普遍のメッセージと読書への誘い

チャールズ・ディケンズは、その波乱に満ちた生涯を糧に、ヴィクトリア朝時代の社会の光と影を鮮やかに描き出し、数々の不朽の名作を世に送り出しました。彼の作品は単なる物語にとどまらず、当時の社会問題への鋭い告発であり、人間の尊厳と普遍的な愛を問いかける強いメッセージに満ちています。

画像提供: ユーザー:Jack1956、Wikimedia Commons、パブリックドメイン

貧困、格差、労働問題、そして人間性の光と影――ディケンズが描いたテーマは、150年以上を経た現代においてもなお、私たちが直面する課題として生き続けています。彼の物語は、過去を学ぶだけでなく、今の社会をより深く理解し、私たちの中にある「思いやり」や「共感」を呼び覚ます力を持っています。

彼の作品を手に取ることは、時代を超えて人間の本質に触れる体験であり、読む者に希望と勇気を与える旅でもあります。

どうぞ、この機会にディケンズの物語の扉を開き、その普遍のメッセージに心を預けてみてください。

ヴィクトリア時代の荘厳な雰囲気が描かれている。