ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』は、人生につまずいたとき、静かに手を差し伸べてくれるような物語です。

1939年、大恐慌とダストボウルによって多くの人々が職と土地を奪われた時代に、この作品は誕生しました。

貧困や差別、理不尽な権力にさらされながらも、それでもなお家族と共に歩みを進めるジョード一家の姿は、社会の最底辺に追いやられた人々の苦難と希望を浮かび上がらせます。

本作は、平易で親しみやすい語り口で綴られており、文学に馴染みのない方でも安心して読み進めることができます。けれどそのやさしい言葉の奥には、「人間の尊厳とは何か」「連帯の力とは何か」といった、今なお答えを求められる問いが静かに息づいています。

『怒りの葡萄』は、人生に疲れた人の心に寄り添いながら、同時に社会への眼差しを問い直す――そんな、不屈の力を秘めた文学なのです。

大恐慌とダストボウル――物語の舞台となった現実

ダストボウルが奪った農地

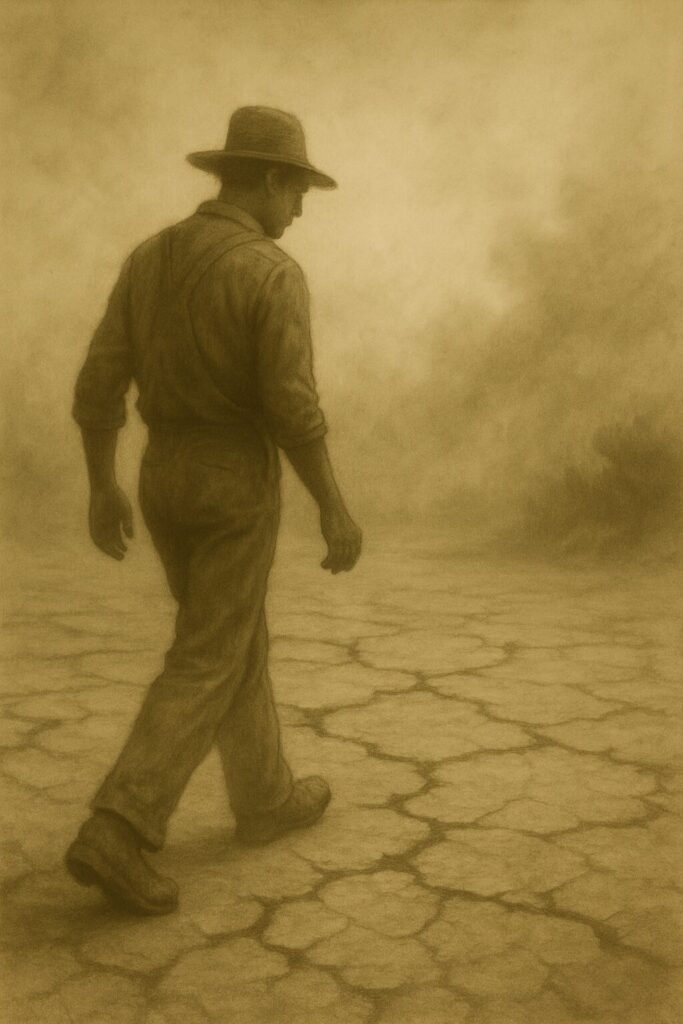

1930年代、アメリカ中西部はかつてない干ばつに見舞われ、大地はひび割れ、農作物は枯れ果てました。加えて、乱開発によって地表の草木が失われていたことから、土壌は風に舞い上がりやすくなり、やがて「ダストボウル(塵嵐地帯)」と呼ばれる現象が頻発するようになります。日中でも空は黒く染まり、太陽はほとんど見えず、家の中にいても目や口の中に砂が入り込んでくるような環境でした。

実際に当時の写真には、全身を布で覆いながら歩く人々や、吹きだまりの砂でドアを開けられなくなった家が映されています。農業で生計を立てていた人々にとって、この自然災害はまさに生活の基盤そのものを奪うものでした。大地はもはや「実りの場」ではなく、「牙を剥いた存在」となっていたのです。

世界恐慌と農家の破産

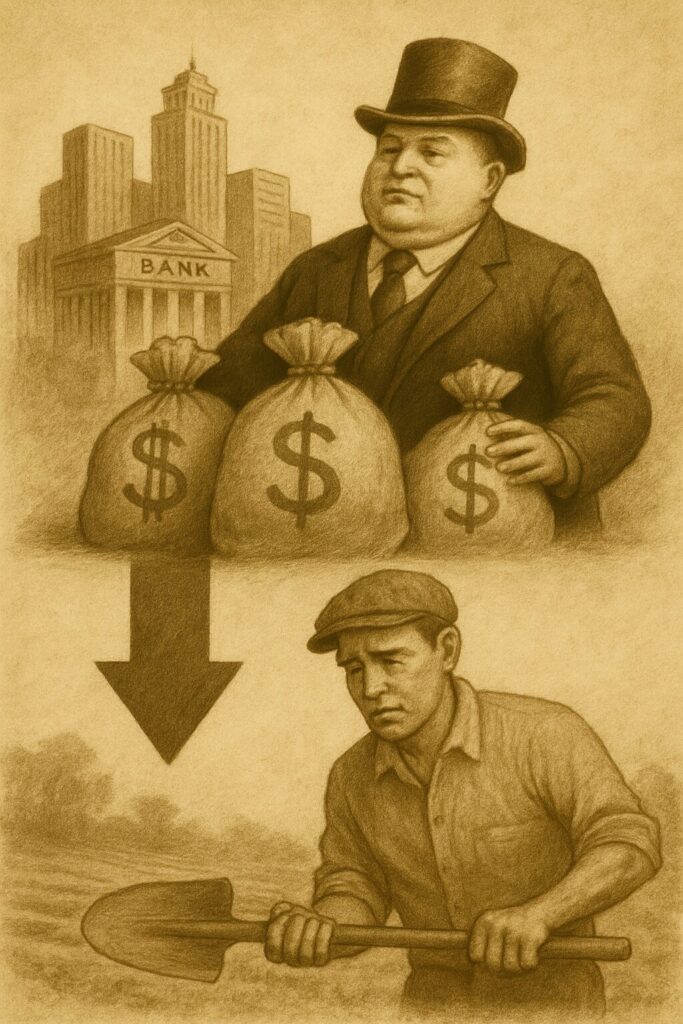

追い打ちをかけるように1929年、ウォール街の株価大暴落によって始まった世界恐慌が、アメリカ全土を覆いました。特に深刻だったのが中小農家です。彼らはすでに借金を抱えており、農作物が売れず価格が暴落したことで、返済が不可能になりました。銀行は農地を差し押さえ、機械化によって不要とされた農民たちは容赦なく土地から追い出されていきました。

スタインベックは、その様子をまるで「機械のように無慈悲に動く資本主義の暴力」として描いています。トラクターに乗ってやってくる銀行の代理人たちは、銃を持たずとも農民たちの生活を一瞬で奪う力を持っていたのです。『怒りの葡萄』の中でも、こうした “家を守るための戦い” に敗れたジョード一家が描かれています。

ルート66号線の大移動

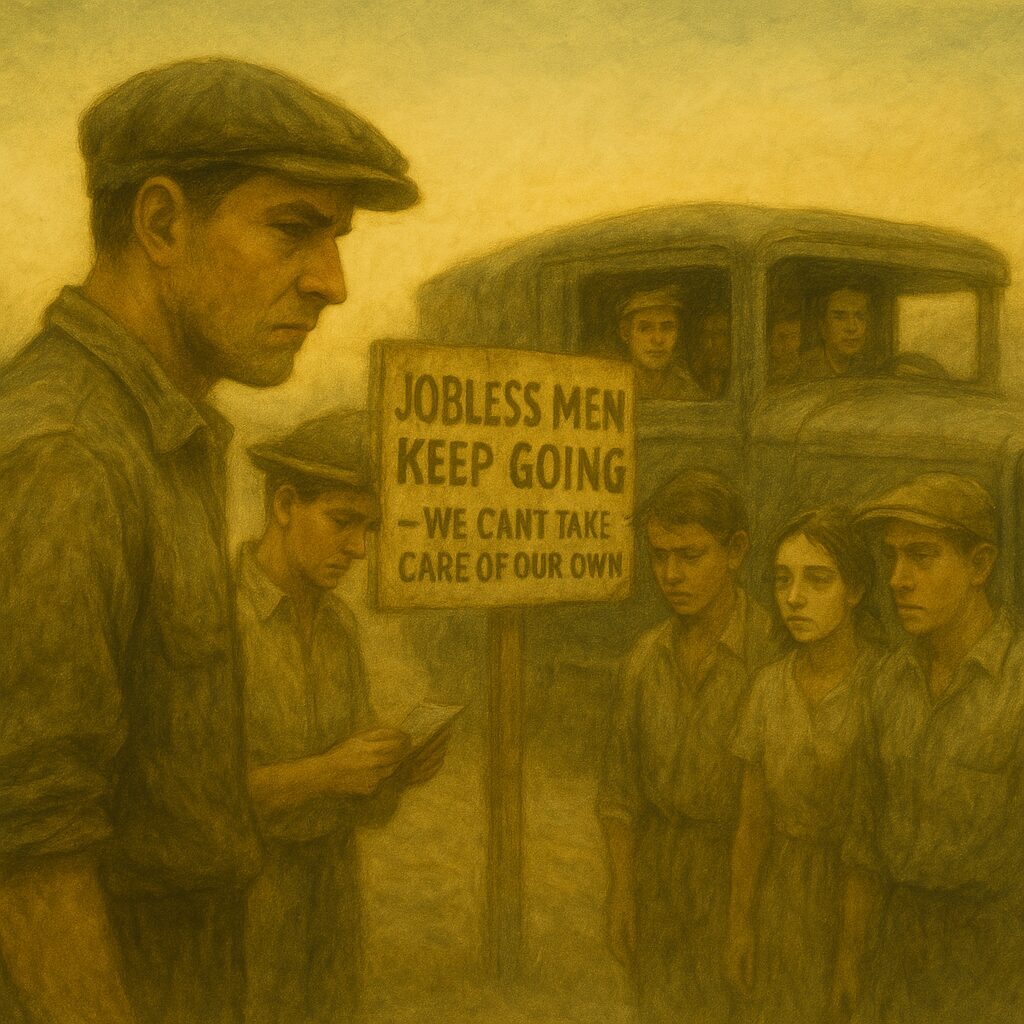

土地を失った人々は、わずかな家財と希望をトラックに積み込み、西へと向かい始めました。その象徴的な道が、アメリカを横断するルート66号線です。この道路は、オクラホマからカリフォルニアへと続く約2,400マイルの希望の道であり、同時に絶望の道でもありました。

「オーキー」と呼ばれたこれらの移民たちは、決して一部の例外ではなく、数十万単位で存在していました。荷台に家族全員が乗り、食料も寝る場所も十分に確保できないまま、昼夜を問わず走り続けたその姿は、まるで民族の大移動のような壮観さすらありました。

彼らの多くは、広告でうたわれた “果物の実る楽園・カリフォルニア” に救いを求めていました。しかしそれは、労働力を集めるための巧妙な幻想であることが、後に明らかになります。

ジョード一家に重ねられた現実

スタインベックは、この史実に基づいてジョード一家の物語を紡ぎました。彼らはオクラホマの小作農であり、まさに典型的な “土地を追われた家族” です。本作のリアリティは、単なるフィクションの枠を超えています。実際に著者は、取材のためにカリフォルニアの移民キャンプを訪れ、現地の人々の声を聞いて回っていたのです。

そのため、ジョード一家の旅路や苦悩は、数十万の移民家族が実際に体験した現実の縮図といえるのです。彼らの移動手段、困窮の度合い、対人関係の摩擦や喪失感まで、すべてが当時の記録と重なり合います。

「苦難を生き抜く力」や「家族の絆の強さ」もまた、実在の人々が持ち得た “かすかな希望” として描かれている点で、読者の胸を強く打ちます。

ジョード一家の苦難と成長

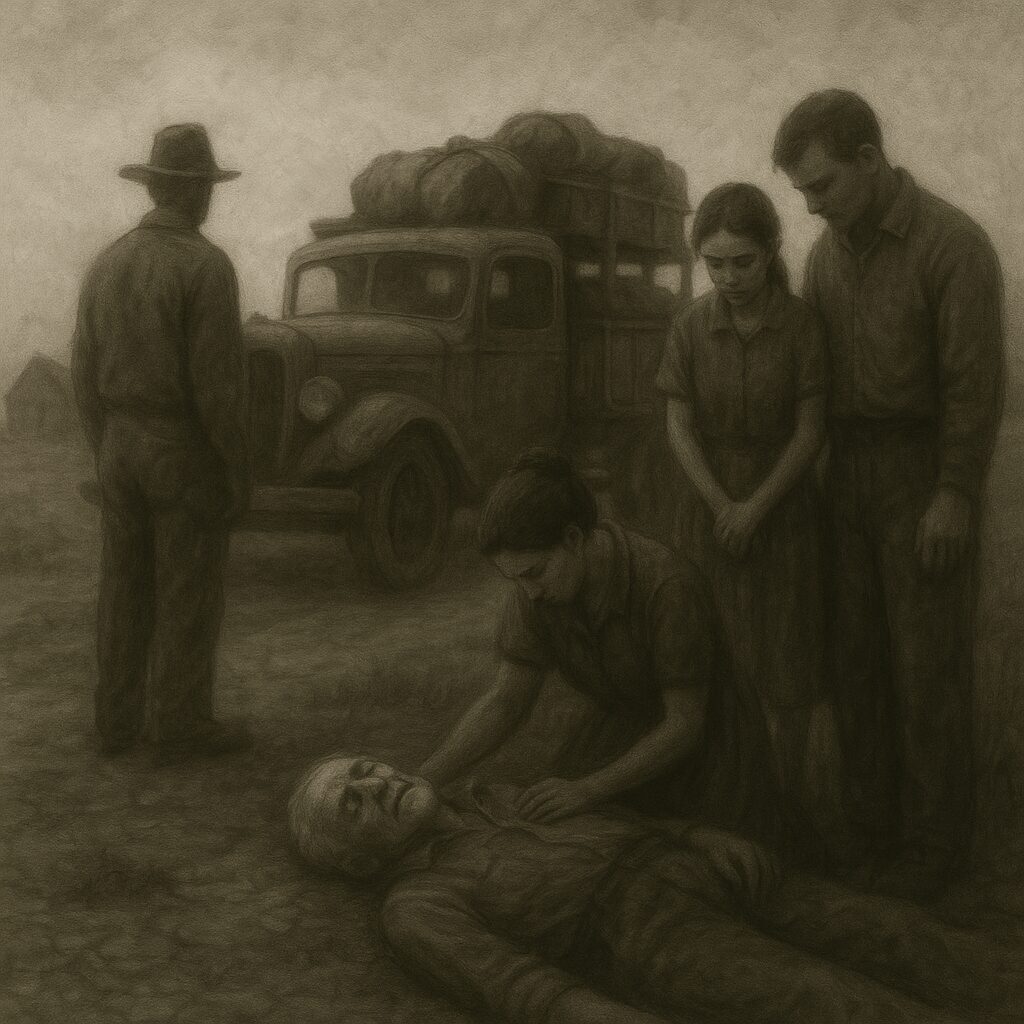

旅立ちと祖父母の死

故郷オクラホマを離れ、カリフォルニアを目指す道中、ジョード一家は次々と試練に直面します。その最初の大きな喪失が、祖父の死でした。彼は土地に対して強い執着を抱き、旅立ちの朝には「ここを離れたら死んでしまう」と言って抵抗を示します。実際、出発後まもなく祖父は体調を崩し、旅の途中で命を落とします。

これは単なる家族の死にとどまらず、「故郷を離れることの痛み」「土地とのつながりの断絶」が象徴的に描かれた場面でもあります。アメリカの開拓時代以来、土地は “生きる意味” そのものであり、それを奪われたとき、人間の精神にも深い裂け目が入るのです。祖父に続き、祖母もまた苦難の中で命を落とし、ジョード一家は出発からまもなく、2人の家族を喪うことになります。

家族の離脱がもたらす試練

一行は幹線道路ルート66号線を進みながらも、次第に人数を減らしていきます。長男ノアは自らの存在価値に疑問を抱き、「自分は家族の役に立っていない」と感じ、ある川辺で静かに旅から去ります。さらに、ローザシャーンの若い夫コンニーは、将来への不安と重圧に耐えられず、突然家族を捨てて姿を消してしまいます。

この “家族の瓦解” は、『怒りの葡萄』の中でも非常に現代的なテーマです。困難な状況に置かれたとき、人は団結することもあれば、崩れてしまうこともある。それは決して悪として断罪されるものではなく、弱さを持つ人間の正直な反応として描かれています。

読者はここで、すべての家族が理想的な形で助け合えるわけではない、という現実に向き合うことになります。そして同時に、残された人々がどうやってその穴を埋めていくのか、という希望の萌芽もここから始まるのです。

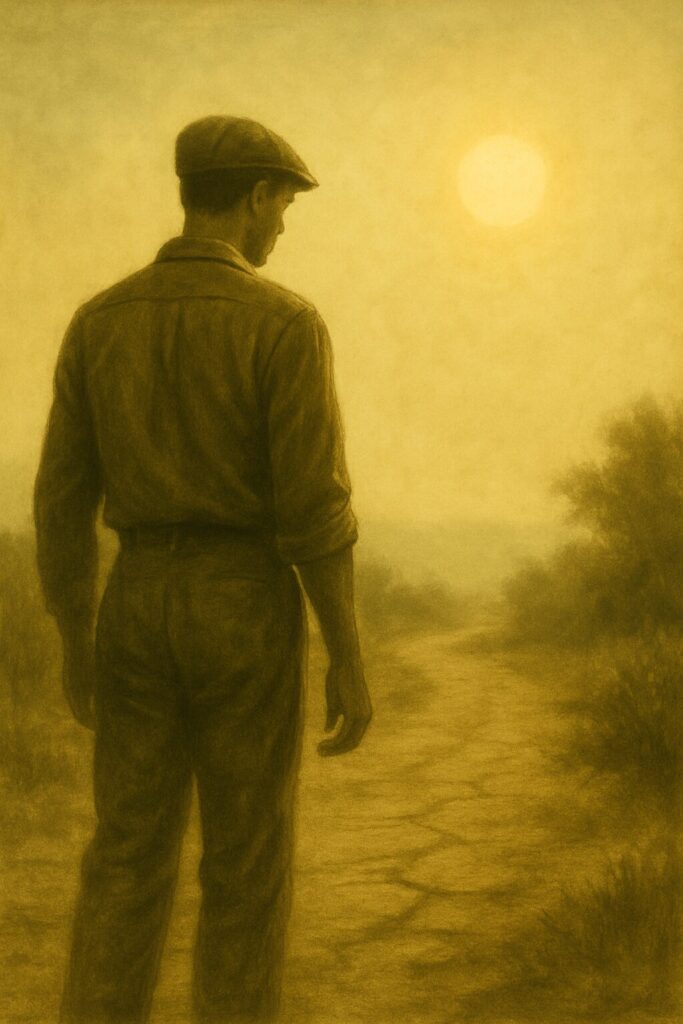

トムの視野がひらく瞬間

トム・ジョードは、物語の冒頭では家族を守ることに心を砕く青年として描かれます。服役を終えたばかりの彼は、世の中に対する警戒心が強く、自分たちの生存を最優先に行動します。しかし旅の中で出会うさまざまな人々、特に元牧師のジム・キャシーとの交流を通して、彼の世界観は次第に変化していきます。

ジム・キャシーは、宗教を離れながらも、人間同士の絆や “魂の連帯” を信じ続ける人物です。トムは彼との対話を通じて、「苦しんでいるのは自分たちだけではない」という気づきを得ていきます。

ついには、移民たちの待遇に抗議しようとするキャシーが殺される事件をきっかけに、トムは自らの身を危険にさらしてまで “多くの人のために生きる道” を選ぶようになります。家族という枠を超えて、社会のために行動する人間へと彼が成長していく過程は、本作最大の精神的軸のひとつです。

ローザシャーン、喪失からの覚醒

ローザシャーンは物語のはじめ、18歳の夢見がちな少女として登場します。妊娠中で、若い夫との生活に希望を抱いていた彼女ですが、夫に捨てられ、さらに子どもを死産するという連続した喪失を経験します。母となるはずだった彼女は、母になることも、妻であることも奪われ、一度は深い無力感に沈みます。

しかし、終盤の納屋のシーンにおいて、彼女は驚くべき行動に出ます。飢えて衰弱しきった老人を目の前にしたローザシャーンは、自らの母乳を差し出して彼を救うのです。

この行為は、単なる善意や慈悲を超えた、自己超越の姿です。彼女は自分自身の痛みを超えて、他者の命を守るという “再生の行為” を果たしました。そこには、女性の強さと命をつなぐ力への深い信頼が込められており、物語の核心にある 希望が凝縮されています。

絶望から連帯へ――『怒りの葡萄』が教える希望

自治キャンプが示した理想社会

ジョード一家は、カリフォルニアに到着してからも過酷な現実にさらされ続けます。労働者は飽和状態で、日雇い仕事にありつけても日給は数セント。キャンプでは食料が足りず、子どもたちは栄養失調寸前。そんな中で、彼らがたどり着いた政府運営の移民キャンプは、まさに異色の存在でした。

そこでは、労働者たち自身が委員会を作って自治を行い、清潔なトイレや洗濯場、音楽会などの娯楽までも用意されていました。何よりも注目すべきは、警官による暴力が入ってこない仕組みがあったことです。

これは単なる避難所ではなく、人間の尊厳を守るための共同体でした。スタインベックはここで、搾取と暴力が支配する社会とは異なる世界を提示します。それは理想論ではなく、現実に可能な “人間の在り方” として描かれているのです。

このキャンプでの生活を通して、ジョード一家は初めて、安心して眠る、笑い合う、というあたりまえの生活を一時的にでも取り戻します。それは彼らにとって奇跡のような体験であり、「人が人として扱われる」ことの意味を、読者にも強く印象づける場面となっています。

道中で芽生えた助け合い

物語全体に通底しているのは、貧しき者同士の連帯というテーマです。旅の途上でジョード一家は、見ず知らずの人々とパンを分け合い、壊れた車を助け合いながら修理し、情報を交換し、励まし合いながら進んでいきます。

印象的なのは、ローザシャーンの赤ん坊の死を伝える場面において、周囲の人々が静かに哀悼の意を示し、物音ひとつ立てずに彼女を見守る描写です。無力であっても、それを見守ることを通じて、誰もが痛みに寄り添うことができる。これこそが連帯の原点であるとスタインベックは語っているようです。

また、車を失った家族にスペースを譲る人々や、パンを値引きして売ってくれるパン屋の描写など、小さな善意が物語中に織り込まれています。スタインベックはここで、国家や制度が機能しなくても、人と人との信頼関係は絶やさずにいられるという希望を、繰り返し提示しているのです。

トムの決意――「どこででも俺はそこにいる」

クライマックスに近づくにつれ、トム・ジョードの内面は大きく変化していきます。初めは家族だけを守れればいいと考えていた彼が、牧師ジム・キャシーの死をきっかけに、他者のために生きる覚悟を固めていくのです。

母に別れを告げる場面で、彼は次のような有名な言葉を残します。

“Then it don’t matter. I’ll be all around in the dark. I’ll be everywhere—wherever you look.

Wherever they’s a fight so hungry people can eat, I’ll be there.

Wherever they’s a cop beatin’ up a guy, I’ll be there.

I’ll be in the way guys yell when they’re mad—an’ I’ll be in the way kids laugh when they’re hungry an’ they know supper’s ready.

An’ when our folks eat the stuff they raise an’ live in the houses they build—why, I’ll be there.”「なら、もう関係ねぇよ。俺は暗闇の中、どこにでもいるさ。あんたがどこを見ようと、俺はそこにいる。

引用元— Tom Joad, The Grapes of Wrath, Chapter 28

腹をすかせた人たちが食べ物を求めて闘ってる場所があれば、俺はそこにいる。

警官が誰かをぶん殴ってる場所があれば、俺はそこにいる。

怒った奴らが声を張り上げるその声の中に、俺はいる。

腹を空かせた子どもたちが、晩飯ができたってわかって笑ってるその笑い声の中に、俺はいる。

そして、俺たちの仲間が自分たちで育てたもんを食って、自分たちで建てた家に住めるようになったとき――そう、そのときも俺はそこにいるんだ。」

(筆者訳)

この言葉には、“個人の苦しみ” から “集団の痛み” への視野の転換が凝縮されています。トムはもはや、一家のためだけではなく、“見知らぬ誰か” のために行動しようとしているのです。

この言葉は、アメリカ文学における最も象徴的な社会的メッセージの一つとしても知られ、連帯と希望を語るフレーズとして、現在でも引用され続けています。読者は、トムの変化を通して、困難にある他者の声に耳を傾けることの価値を改めて問いかけられるのです。

ローザシャーンの崇高な献身

そして、先ほども述べましたが、物語の最終場面――嵐と洪水によって避難した納屋で、ローザシャーンが瀕死の老人に自らの母乳を飲ませるという衝撃的なシーンが描かれるのです。

悲しみに打ちひしがれていた彼女が、自らの肉体を差し出して他者を救うという行為は、単なる “優しさ” を超えた聖なる自己犠牲の象徴です。命をつなぐことが血縁や家族の枠を超えて成されるという、連帯の極致が示されています。

大地と葡萄の象徴――自然描写が語るもの

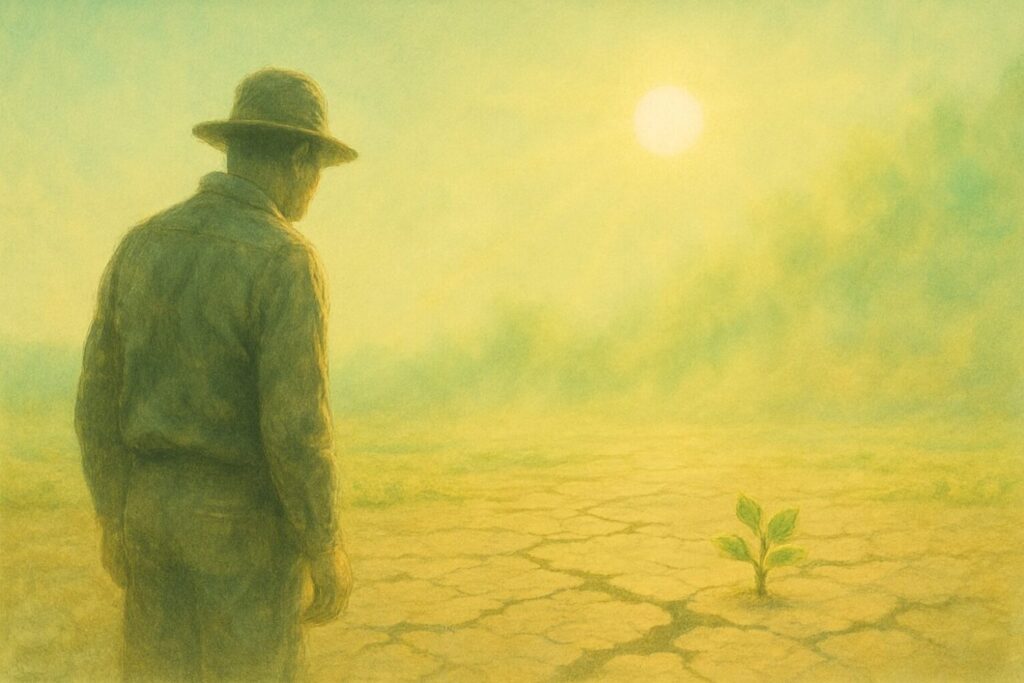

ひび割れた大地と人間の逞しさ

『怒りの葡萄』は、単なる人間ドラマではありません。物語全体を貫いて存在感を放っているのが、大地そのものです。

スタインベックは、大地を単なる背景ではなく、登場人物と同じように意志を持つ存在として描いています。

たとえば、干ばつによりひび割れ、砂塵に埋もれたオクラホマの土地は、人々に試練を与えるもう一つの敵として立ちはだかります。しかし同時に、それに立ち向かう農民たちの姿からは、人間の驚異的な生命力も浮かび上がります。

土は干からび、裂け目からは希望が逃げた。しかし、その上を歩く者たちは倒れなかった。

この一文からも、スタインベックの視線は、自然の非情さを描くと同時に、それに抗う人間の尊厳と強さを称えていることがわかります。

自然と人間は対立するだけでなく、互いに影響し合いながら存在している――そんな深い相互関係が本作の底流をなしているのです。

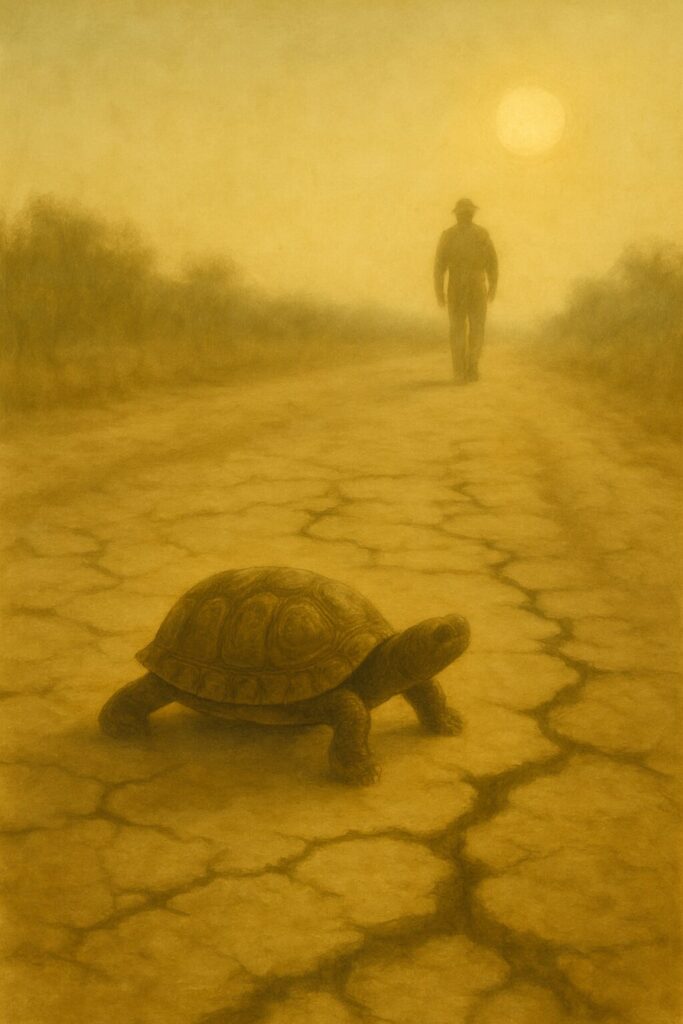

亀の横断に託された粘り強さ

物語の序盤、幹線道路を横断しようとする一匹の小さな亀のエピソードがあります。

この亀は、トラックに跳ね飛ばされそうになりながらも、ひたむきに歩みを止めません。遅くとも、傷ついても、前へ、前へ。

一見、無関係な挿話に思えるこの場面は、実はジョード一家、さらには当時の移民農民たち全体を象徴しているのです。

災難にあっても、傷を負っても、あきらめずに一歩一歩進み続ける者たち。

この “亀の横断” は、単なる自然描写を超え、物語全体のメタファー(象徴)として機能しています。そして読者は、亀の姿に、旅路を行くジョード一家の不屈の魂を重ね合わせずにはいられません。

スタインベックのこうした小さなモチーフの扱いの巧みさが、本作の厚みと詩情を支えているのです。

“怒りの葡萄”という比喩

タイトルにもなっている「怒りの葡萄(The Grapes of Wrath)」は、非常に象徴的な言葉です。

この表現は、旧約聖書『ヨハネの黙示録』や、「バトル・ヒム・オブ・ザ・リパブリック(リパブリック讃歌)」といった宗教的・民衆的文脈に由来しています。

作中では、農場主たちに虐げられ続ける移民たちの心に、徐々に蓄積されていく怒りが、熟していく葡萄の房にたとえられています。

本来は太陽と雨に育まれ、甘美な実を結ぶはずだった葡萄が、逆に、搾取と絶望によって怒りという苦い実となっていく――この皮肉な転倒が、本作の本質を象徴しているのです。

彼らの心には、怒りの葡萄が熟している。

この一節には、怒りが単なる破壊衝動ではなく、やがて連帯と変革の力へと昇華されていく希望が込められています。

スタインベックは、怒りを負の感情として否定せず、それを人間が自己を守り、社会を変えるためのエネルギーと捉えたのです。

もちろんです、リウさん🍃

文の意味を一切崩さず、自然な段落構成のまま「改行による区切り」をなくした、記事用の整形済み文章として以下にまとめました。

そのままWordPressの記事エディタ(ビジュアル/テキストどちらでも)に貼り付けてご使用いただけます。

自然の猛威と人間の再生 ― 試練の果てに見える光

物語の終盤、ジョード一家は激しい暴風雨と洪水に見舞われます。干ばつに苦しめられてきた彼らにとって、この雨は本来なら恵みの象徴であるはずでした。しかし現実には家を流され、行く手を阻まれ、再び厳しい試練のただ中に立たされます。

一見すると、この洪水はさらなる絶望を示すもののように見えます。けれども、その光景の奥には、人間が再び立ち上がるための転機が描かれています。自然の力は人々の思惑を超えてすべてを押し流しますが、それは破壊だけでなく、やがて新しい価値観や連帯の芽をもたらす “変化の契機” としても読み取ることができるのです。

納屋でのローザシャーンの行為――衰弱した見知らぬ男に、自らの母乳を与えるという無言の献身――は、その “再生” の象徴的な場面です。言葉ではなく行動によって示されるこの慈愛の瞬間は、荒廃した世界の中で人間らしさがかすかに灯り始める場面として深く印象に残ります。

洪水はすべてを奪う一方で、人が互いを思いやる力を呼び覚ます試練でもあります。それは “怒りの葡萄” の果てに訪れる、もう一つの答え――破壊ののちに芽吹く希望、人間の厳粛な再生――を私たちに示しているのです。

現代に響くメッセージ――格差・不安定労働と『怒りの葡萄』

21世紀にも残る経済格差

『怒りの葡萄』は1930年代のアメリカを舞台にしていますが、そこで描かれる経済格差の構造は、21世紀の現代社会にも通じています。

スタインベックが描いたのは、少数の大規模地主や銀行、大企業が富を独占し、多くの小作農や労働者が搾取される世界でした。

現在でも、グローバル経済の拡大とともに、富の集中は進み、上位1%の富裕層が世界の資産の大半を握っているという統計が発表されています。

「努力すれば報われる」という建前が形骸化し、どれだけ働いても生活が苦しい――そんな現実は、ジョード一家が直面した苦境と本質的に変わりません。

『怒りの葡萄』が今も読まれ続けるのは、単なる歴史小説ではなく、恒常的な社会構造への告発だからなのです。

非正規・ギグワーカーの先駆け

本作に登場する移民労働者たちは、職を求めて各地を放浪し、日雇いの仕事に就きながらその日暮らしを強いられていました。

これは、現代における非正規雇用者やギグワーカーの姿に重なります。

企業は人件費削減のため、正社員を減らし、契約社員や派遣社員、アルバイトを増やしています。さらに、ウーバーや出前館などのプラットフォーム労働に従事する人々は、常に仕事を探し、競争しなければなりません。

『怒りの葡萄』において、農場主たちが労働者を過剰に募集し、労働者同士を競わせて賃金を抑え込んだ構造と、今日のプラットフォーム資本主義の仕組みは、驚くほど似通っています。

「余剰労働力を意図的に作り出し、個人同士を競わせることで、支配する」

──この古くて新しい搾取のメカニズムを、スタインベックは鋭く見抜いていたのです。

気候変動が生む新たな移民

1930年代のダストボウルは、自然環境の悪化によって人々が土地を追われた事例のひとつでした。

そして現代、気候変動による難民問題は深刻さを増しています。

干ばつ、洪水、山火事、海面上昇──自然災害は年々激甚化し、多くの人々が故郷を離れざるをえない状況に置かれています。国連の報告によれば、2050年までに2億人以上が気候難民になる可能性があるとされています。

カリフォルニア自体も、森林火災や干ばつに悩まされ、スタインベックが描いた“楽園”はすでに脆くなりつつあります。

『怒りの葡萄』が警告していたのは、単なる経済危機ではありません。

それは、自然と人間社会のバランスが崩れたとき、最も弱い立場の人々が最初に犠牲になるという、厳しい現実だったのです。

75年経ても色あせない教訓

『怒りの葡萄』は、出版から75年以上が経過した現在でも、鮮烈な輝きを放っています。

その理由は、スタインベックが描いたテーマが時代を超えて普遍的だからです。

これらは、現代を生きる私たちにも直結する問題です。

もしもジョード一家が今この時代に生きていたなら、彼らはギグワーカーとしてアプリに登録し、日々の配達やタスクをこなしながら、細々と生活をつなごうとしていたかもしれません。

しかし、彼らの根底にあった “家族を守る” “誰かと支え合う”という強い意志は、きっと変わらなかったでしょう。

スタインベックは、こう問いかけます。

あなたは、苦境に立たされた隣人に手を差し伸べることができるか?

この問いに、どう答えるか。それが『怒りの葡萄』を読む私たち一人ひとりに託された宿題なのです。

まとめ:疲れたあなたへ贈るエール

『怒りの葡萄』は、時代や国境を超えて、弱者に寄り添い、人生を再び歩き出す力を与えてくれる物語です。

ジョード一家の姿は、英雄でもなければ特別な存在でもありません。

ただ、困難な現実に押しつぶされそうになりながらも、家族を想い、人と人とを結ぶ小さな絆を頼りに、今日を生き抜こうとする普通の人々です。

彼らの旅路には、痛みと喪失、裏切りと絶望がありました。

それでもなお、ほんのわずかでも支え合い、希望の火を絶やさずに前を向こうとする、そのしなやかな強さこそが、読む者の胸に深く染みわたります。

もし今、あなたが人生に疲れ、進むべき道を見失いかけているなら、ぜひ一度、この物語に触れてみてください。

ジョード一家の苦しみも、喜びも、迷いも、あなた自身の経験と重なり合い、静かに心に語りかけてくることでしょう。

どんなに厳しい状況でも、人はひとりではありません。

暗闇の中にも、必ず誰かの灯す光がある。

傷つきながらでも手を取り合い、ともに歩き続けることができる。

スタインベックは、そんなささやかだけれど確かな希望を、この壮大な物語に託しました。

『怒りの葡萄』は、疲れた心にそっと寄り添い、

「まだ終わりじゃない、大丈夫だ」と、そっと背中を押してくれる作品です。

どれほど深い絶望の中でも、人間の中には再生へと向かう力が息づいている──

そのことを、あらためて信じさせてくれるのです。

人生の道に迷ったとき、心に寄り添う文学として。

この物語が、あなたの新たな一歩の支えとなることを、心から願っています。

下記に訳書を一冊、置いておきます。お役に立てることができれば幸いです。

コメント