世界的に愛される作家ヘルマン・ヘッセは、青年期の葛藤・精神的危機・戦争期の孤立といった数多の揺らぎを経て、“内面の旅”による自己再生を作品に結晶させました。『車輪の下』の抑圧と挫折、『デミアン』の自我覚醒、『シッダールタ』の精神的成熟は、孤独と模索を生きる私たちの鏡です。本稿は「ヘルマンヘッセ 生涯」「代表作」を求めて訪れた方に向けて、年表で速く全体像を掴み、主要作品のテーマと現代的な読書意義を“心の再生”の視点で整理したガイドです。迷いを糧に変える内面的成長のヒントを、ヘッセの歩みとテクストから汲み取っていきましょう。

この記事でわかること

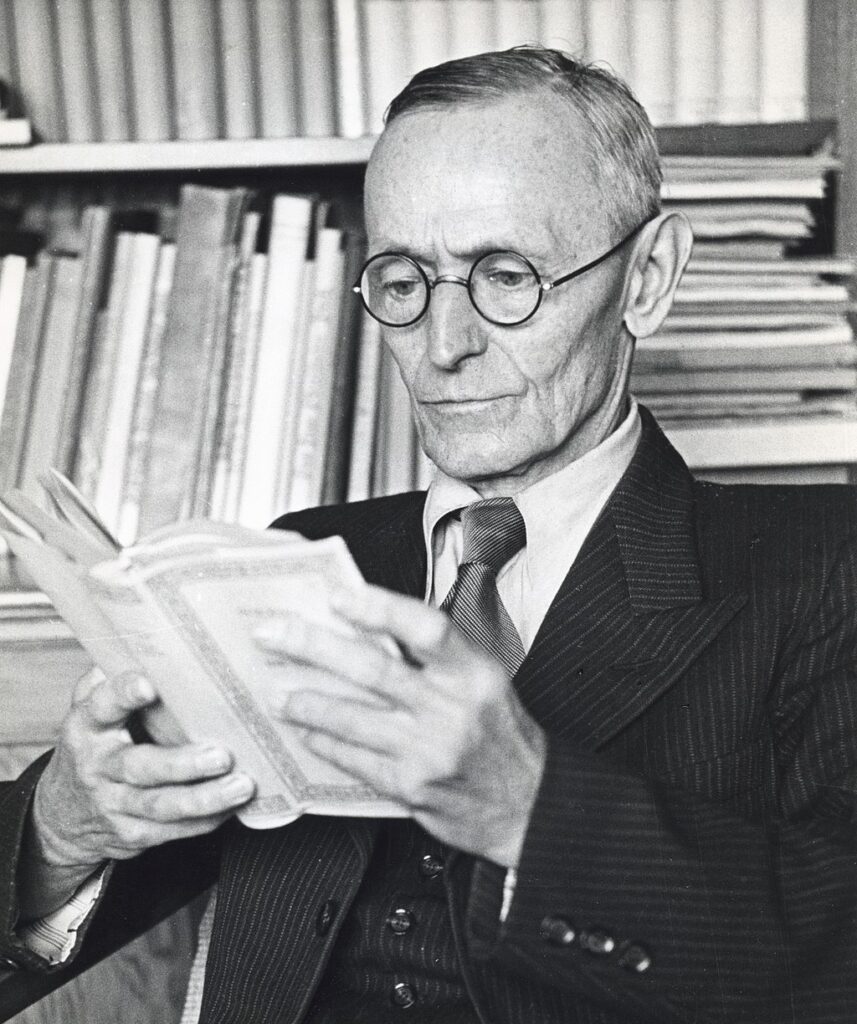

ヘルマン・ヘッセとは

ヘルマン・ヘッセ(Hermann Hesse, 1877–1962)はドイツ出身のスイスの小説家・詩人であり、20世紀を代表する文学者の一人です。第一次世界大戦・第二次世界大戦を通じて自己探求と精神的葛藤を描き、1946年にノーベル文学賞を受賞しました。彼の作品は孤独、自己探求、そして心の再生をテーマに、多くの読者に今なお強い共感を呼び起こしています。

基本プロフィール(生没年・国籍・主題)

- 生没年:1877年7月2日~1962年8月9日

- 国籍:ドイツ出身、のちにスイス国籍を取得

- 主な主題:孤独、自己探求、再生、精神的な内面の旅

ヘッセ文学の核となる三つのテーマ(孤独・自己探求・再生)

ヘッセ文学の中心には、「孤独」「自己探求」「再生」という3つのテーマが据えられています。

- 孤独は、人間が自己の本質に触れるために必要な内面的な試練です。

- 自己探求は、自分の存在意義や本当の欲求を探るプロセスです。

- 再生は、危機や挫折を通じて新しい自分を構築する精神的な成長の段階です。

彼の代表作『車輪の下』『デミアン』『シッダールタ』はこれらのテーマを深く探求しています。

生涯年表で辿る “内面の旅”

ヘッセの生涯は、まさに「内面の旅」として表現される精神的な旅路でした。重要な出来事を辿りながら、彼の内面的な変遷を追ってみましょう。

少年期:宗教的環境と感受性の形成(1877~1891年)

ヘッセはドイツのカルフに牧師の家系に生まれ、宗教的・知的に厳格な環境で育ちました。幼少期から文学や芸術への感受性が高く、家族との緊張関係の中で孤独を感じながら自己表現を模索します。この時期に形成された内面的な繊細さと反発心は、後の作品世界の土壌となりました。

青年期:神学校中退と初期の精神危機(1891~1904年)

14歳で神学校に入学しますが、教育環境になじめず中退します。この挫折は自己否定や罪悪感となり、以降数年間にわたる精神的危機へと繋がります。青年ヘッセは職業を転々としつつ、自らの孤独や葛藤を書き記すようになり、1904年『ペーター・カーメンツィント』で作家デビューを果たします。

壮年:戦争・反戦姿勢と孤立(1914~1930年代)

第一次世界大戦が勃発すると、ヘッセは公然と反戦を唱え、ドイツ国内で孤立しました。この時期の作品『デミアン』(1919)や『シッダールタ』(1922)では、二元性や自己探求、そして精神的な再生が深く掘り下げられています。彼はスイスへ移住し、社会的・政治的孤立の中で、さらなる内面世界の探求を深化させました。

晩年:ノーベル文学賞と精神的静穏(1940年代~1962年)

第二次世界大戦のさなかに書かれた『ガラス玉遊戯』(1943)は、ヘッセの集大成とも言える作品となりました。1946年にノーベル文学賞を受賞し、晩年はスイスのモンタニョーラで静かな隠遁生活を送りながら、詩やエッセイを通じて自身の精神世界の完成と静穏を表現しました。

生涯年表ボックス

| 年代 | 主な出来事 | 内面的転機 | 主な作品 |

|---|---|---|---|

| 1877 | ドイツ・カルフに誕生 | 宗教的環境と孤独の形成 | ─ |

| 1891 | 神学校入学・中退 | 初めての挫折・自己否定 | ─ |

| 1904 | 『ペーター・カーメンツィント』発表 | 自己探求の始まり | ペーター・カーメンツィント |

| 1911 | アジア、インド旅行 | 東洋思想、道教・仏教への傾倒 | (シッダールタへ) |

| 1914~1919 | 第一次世界大戦・反戦を唱え孤立 | 精神的危機と再生の深化 | デミアン |

| 1922 | 『シッダールタ』刊行 | 精神的探求の統合 | シッダールタ |

| 1943 | 『ガラス玉遊戯』発表 | 人生の総合的表現 | ガラス玉遊戯 |

| 1946 | ノーベル文学賞受賞 | 精神的達成と承認 | ─ |

| 1962 | スイスで死去 | 精神的静穏の完成 | 詩・エッセイ群 |

主要作品を“再生”のレンズで読む

ヘッセの代表作を「再生」というテーマから掘り下げ、現代を生きる読者にどのような示唆を与えているかを考察します。

『車輪の下』:外的評価が魂を圧迫する時

『車輪の下』の主人公ハンスは、学校や社会の厳しい規範と評価に縛られ、本来の自己を見失います。ヘッセは本作を通じて、社会的な成功や外部の評価が人間の本質を押しつぶしてしまう危険性を描きました。真の再生とは、自分の内なる価値観や欲求に気づき、それを尊重し生きること。外部からの評価や他人の期待から離れ、自らの感性と本心に忠実になることで、人は精神的な回復と再生を遂げられるのです。

『デミアン』:二つの世界と自己同一性の確立

『デミアン』は、主人公シンクレールが自己の内側にある光と闇、善と悪という二元的な世界観に引き裂かれ、徐々にそれらを統合していく過程を描きます。この物語でヘッセは、再生とは外部から押し付けられた価値観を脱し、自らの内にある相反する感情や欲求を認め、それらを統合することだと説きます。影や闇の部分を否定せず受容することで、人は真に成熟した自我を獲得できるのです。

『シッダールタ』:苦行・快楽を越えた統合

1911年のインド旅行以降、ヘッセの作品には東洋思想、特に仏教や道教の影響が色濃く表れるようになります。西洋的な二元論を超えて、対立する価値の統合を目指す思想は、彼の後期の作品群において重要なテーマとなっています。この東西思想の融合は、現代においても新しい精神性の可能性を示唆するものとして評価されています。

本作の主人公シッダールタは、人生の意味を求めて苦行と快楽の両極端を経験しながら放浪しますが、どちらの道も完全な満足を与えてはくれませんでした。最終的に彼は、両極端を統合し、中道的な生き方を見出します。ヘッセが示す再生とは、一つの思想や生き方に固執するのではなく、柔軟にバランスを取りながら自分の内面を整えることで、精神的に安定した幸福を得ることを指しています。

『荒野の狼』:分裂する自我と多層的自己

『荒野の狼』の主人公ハリー・ハラーは、自分自身の中に複数の自己が存在し、その分裂に苦悩します。ヘッセは、この自己の多層性を認め受け入れることで、自分を否定することなく多面的な人生を肯定できることを示しています。ここでの再生とは、分裂を弱さとして否定するのではなく、多様な自己の存在を自覚し、積極的に統合していくことで、新しい生き方の可能性を見出すことです。

『ガラス玉遊戯』:精神的遊戯と全体性追求

『ガラス玉遊戯』は精神的で知的な遊戯を中心に据え、精神世界の理想を追求します。しかしヘッセはその理想に留まることを良しとせず、現実世界への回帰と統合を目指します。再生とは、知性や精神性のみを追求するのではなく、生きること全体を包括的に受容し、精神と現実を調和させることだと描いています。知性を超えて、生きることそのものへの理解が深まることこそ真の再生であるのです。

代表作クイック一覧

ヘルマン・ヘッセの代表作を、刊行年やキーワード、「再生」という視点を軸に整理しました。

| 作品名 | 刊行年 | 主題キーワード | “再生”視点の一言 |

|---|---|---|---|

| 車輪の下 | 1906 | 学校・抑圧・挫折 | 外的評価から距離を取り“自前の価値”を再構築する |

| デミアン | 1919 | 自我覚醒・影・二元性 | 自己の内側の対立を統合する最初の一歩を示す |

| シッダールタ | 1922 | 探求・放浪・悟り | 快楽と苦行の極端な経験を経て、精神的な平衡を取り戻す |

| 荒野の狼 | 1927 | 分裂・孤独・自己観察 | 分裂した自我を受容し、多層的自己として再統合する |

| ガラス玉遊戯 | 1943 | 精神遊戯・芸術・全体性 | 知性や精神を超え、「生きること」そのものを統合する |

テーマ深掘り:孤独・影・再生の心理的プロセス

ヘルマン・ヘッセの文学は、孤独や内面の影(ネガティブな感情や隠れた自己)、そしてそれらを乗り越える再生のプロセスを深く描いています。ここでは、その心理的プロセスを詳しく掘り下げて解説します。

“孤独”は欠損ではなく転化の準備段階

ヘッセの作品で描かれる孤独は、「満たされていない状態」や「欠損」といった単純なネガティブな感情ではありません。むしろ孤独は、自分自身の内面に深く向き合い、自分の本当の欲求や価値観を見つめ直すための必須のプロセスです。

『車輪の下』のハンスや『荒野の狼』のハリーのように、主人公たちは孤独の中で自己を問い直し、本来の自分らしさを再発見します。孤独は新しい価値観や生き方を受け入れるための内的な空間を準備し、精神的再生への第一歩を提供するのです。

ヘッセは孤独を否定するのではなく、それを受容し積極的に意味付けることが重要だと示唆しています。

影との対話:否定感情を統合する段階

ヘッセ文学に頻繁に登場するもうひとつの重要なテーマが「影(シャドウ)」です。これはユング心理学にも通じる概念で、抑圧された感情や否定的な自己イメージを指します。『デミアン』では主人公シンクレールが、自身の中の善悪の対立や隠された欲求(影)と向き合い、それらを認め受け入れることで真の自己同一性を確立します。

影との対話は、否定的な感情を単純に排除しようとするのではなく、その存在を認め、内的な対話を通じて統合していくことが重要です。ヘッセは、自らの影と向き合うプロセスが、人間の精神的成熟と再生に欠かせない段階であることを描いています。

再生:対立項の統合と価値観の再編

孤独や影との対話を経て、ヘッセ文学の最終的な段階として描かれるのが「再生」です。再生とは、自己の中の対立する要素を統合し、新たな自己像や価値観を再構築することを意味します。『シッダールタ』や『ガラス玉遊戯』では、主人公たちはそれぞれ異なる人生経験や極端な価値観を経て、統合的な視点を獲得し、新たな人生観や精神的成熟に到達します。

再生は単なる自己肯定ではなく、これまでの自己を超え、新たな次元の価値観に進む内面的な変容のプロセスです。ヘッセが提示する再生は、現代人にとっても自己成長や精神的健康を目指す上で非常に示唆的な道筋を提供しています。

現代の読者への示唆:ヘッセ流 “内面の伴走”

ヘッセ文学の価値は単なる文学的鑑賞にとどまらず、現代の私たちが抱える様々な心理的問題や生きづらさに対して、実践的な示唆を与えてくれます。その具体的な活用法を紹介します。

比較や評価疲れから距離を取る読書習慣

現代社会ではSNSや就業の中で、日常的に他人との比較や評価にさらされるため、多くの人が精神的に疲弊しています。ヘッセ文学は、自分を外部の評価軸から解放し、内面的な価値を再認識するきっかけを与えます。

『車輪の下』や『デミアン』を読み、自分の人生や感情を登場人物に重ね合わせることで、外的な評価から距離を取り、自己の内なる声に耳を傾ける読書習慣を作ることができます。

日記 / 読書ノートによる自己観察

ヘッセ自身も日記を通じて自己観察を深めましたが、現代の読者にも有効です。彼の作品を読みながら心に響いた場面や感情を記録し、自分自身のどのような経験や心理と共鳴しているかを振り返ると、より深い自己理解が促されます。

『荒野の狼』のような多層的な自己像を描く作品は、自分の中の様々な側面を認識し、自己理解を深めることに役立つでしょう。

作品順序による段階的セルフリトリート

ヘッセの作品群は、段階的な精神的成長を辿るように構成されています。初心者には共感しやすい『車輪の下』を通じて外的評価の軸を認識し、『デミアン』で自己の内面的な分裂と統合を学び、『シッダールタ』では極端な思想や欲求を越えた精神的な中道を探求します。その後『荒野の狼』『ガラス玉遊戯』と進むことで、多層的な自己像の受容、精神的な成熟を段階的に深めていけます。

初心者向け読書ステップ

ヘルマン・ヘッセの作品群は、初心者でも心理的負担を感じずに段階的に精神世界を深められるような構成になっています。以下に、推奨する順序と各ステップの意味をまとめました。

『車輪の下』

この段階では、自分自身が日々感じる疲れや抑圧感を素直に重ねて読むことがポイント。自分が何に圧迫されているのかを見つめるための第一歩です。

『デミアン』

この段階で重要なのは、自分の中に潜む「影」の存在を認識し、否定するのではなく受容する姿勢を身につけることです。

『シッダールタ』

読者自身も、極端な価値観や欲求にとらわれず、自分の人生における適切なバランスを模索する方法を学べます。

『荒野の狼』

主人公ハリーの葛藤や分裂は、現代人が日常で経験する心理的な矛盾や葛藤と深くリンクしています。ここでの読書体験は自己理解を深める強力な助けとなります。

『ガラス玉遊戯』

作品を通して、自らの人生や思考を統合的・全体的な視点から捉える力を養うことができます。

FAQ(よくある質問)

ここでは、ヘルマン・ヘッセの作品を初めて読む方が疑問に感じやすいポイントを簡潔にまとめています。

Q1:ヘルマン・ヘッセの生涯を最短で把握するには?

A:

ヘッセの生涯を速習するには、生涯年表を用いて「精神的危機→孤立→再生」という内面的転機と、それに対応する代表作を対比させる読み方がおすすめです。創作活動が彼の内面変容を映し出していることが一目で理解できます。

Q2:初心者はどの作品から読むのが良い?

A:

初心者には『車輪の下』→『デミアン』→『シッダールタ』の順序がおすすめです。この順序は心理的負担が少なく、自己理解を段階的に深めやすい流れとなっています。

Q3:「再生」というテーマで特におすすめの作品は?

A:

『荒野の狼』を特におすすめします。本作は、自我の分裂とその統合を劇的に描き、自己否定や内的葛藤を乗り越えて再生するプロセスが明確に示されています。自己の多面性を受け入れることで、現代人にも役立つ多くの示唆を提供しています。

Q4:ヘッセを読むには学術的な背景知識が必要ですか?

A:

必須ではありません。特に初期の作品『車輪の下』『デミアン』『シッダールタ』は、特別な知識がなくても十分理解できるように書かれています。ユング心理学や東洋思想などは理解を深める補助的な要素であり、最初から無理に学ぶ必要はありません。

Q5:読書ノートを効果的に活用するには?

A:

心に響いた場面や感情の反応を書き留め、その理由や背景となる自身の経験を振り返ってみます。週末などに読み返し、自分の価値観がどのように再編されたかを考察すると、作品テーマをより自分自身のものとして理解し、日常生活に役立つ気づきを得ることができます。

ヘルマン・ヘッセの影響と評価

ヘッセの作品は、20世紀後半から現代に至るまで、世界中の読者に 深遠な影響を与え続けています。特に1960年代のカウンターカルチャー運動において、『荒野の狼』や『シッダールタ』は若者たちの精神的なバイブルとして広く読まれました。これらの作品が描く既存の価値観への挑戦や、東洋的な精神性の探求は、物質主義的な西洋社会への異議申し立ての象徴となりました。

日本においても1950年代以降、高橋健二や手塚富雄による優れた翻訳を通じて、ヘッセ作品は深く受容されてきました。特に高度経済成長期において、物質的な豊かさと引き換えに失われていく精神性への警鐘として、多くの若い読者の心に響きました。現代でも毎年のように新たな研究や評論が発表され、その作品の普遍的価値は再評価され続けています。

まとめ:ヘッセ作品を通じて得られる自己理解と内面の成長

ヘルマン・ヘッセの作品は、単なる文学を超えて、現代を生きる私たちへの深い指針を示しています。孤独や不適合感は否定すべき欠陥ではなく、外部の価値基準から解放され、自らの内なる声に耳を傾けるための静かな入り口です。彼が人生の中で経験した精神的な危機や挫折は、作品の中で普遍的なテーマへと昇華され、私たちが自分自身を理解するための「鏡」となっています。

情報過多でスピードが求められる現代社会において、ヘッセが提唱する「立ち止まり、内面と向き合う」姿勢は、私たちの精神的な成熟に不可欠です。また、東洋と西洋の思想を融合させた彼の世界観は、グローバル化が進む時代において文化的対話や精神的な統合への重要な示唆を与えています。

今、もしあなたが挫折や停滞を感じているならば、この記事で示した「段階的読書ステップ」やノートによる自己観察を実践し、自らの経験を物語として再構築してみてください。それは自己の内面への深い旅への第一歩となり、あなた自身の真実の自己との静かな出会い、そして再生のプロセスが始まることでしょう。

現代という時代だからこそ、ヘッセの文学が持つ深い智慧と普遍的価値に触れる意義があるのです。

ヘルマン・ヘッセに関する参考文献と参考リンク

日本語参考文献一覧

| 書名 | 出版年・出版社等 | 内容・特徴 | 絶版状況 |

|---|---|---|---|

| ヘルマン・ヘッセ全集(全16巻) | 日本ヘルマン・ヘッセ友の会・研究会編、臨川書店、2005–2007年 | 小説や詩、書簡、評論などを網羅した全16巻の決定版翻訳。各巻に詳細な解題が付く。 | 再版情報は公表されておらず、入手可否は書店に要確認。 |

| ヘルマン・ヘッセ エッセイ全集(全8巻) | 日本ヘルマン・ヘッセ友の会・研究会編、臨川書店、2009–2012年 | ヘッセが書いた随筆・評論をテーマ別に集成した翻訳集。作家の思想を知る基礎資料。 | 最新版は2009–2012年刊で、現状の在庫は出版社に確認が必要。 |

| ヘッセの読書案内—世界文学文庫、他二編 | 岡田朝雄訳、マテーシス古典翻訳シリーズ、2023年 | ヘッセが世界文学を紹介したエッセイ集の新訳。版元ドットコムの在庫欄に購入リンクがあり、新刊として購入可能。 | 入手可(新刊)。 |

| ヘッセ魂の手紙 | ヘルマン・ヘッセ研究会編、毎日新聞社、1998年 | ヘッセの書簡から心情を読み解く評論集。丸善ジュンク堂によると、ネットストア在庫は取り扱いできない(売り切れ)。 | 絶版または品切れで、古書でのみ入手可能。 |

| ヘッセへの誘い—人と作品 | 日本ヘルマン・ヘッセ友の会・研究会編、毎日新聞社、1999年 | ヘッセの生涯と主要作品を紹介する入門書。丸善ジュンク堂の在庫表示は「売り切れ」で取り扱い不可。 | 絶版とみられる。 |

| ヘルマン・ヘッセ—危機の詩人— | 高橋健二、新潮選書、1974年 | ヘッセの精神的危機と作品の背景を論じた評伝。復刊ドットコムには「絶版になっており古書で探した」との読者コメントが掲載され、絶版であることが分かる。 | 絶版(復刊要望あり)。 |

| ヘルマン・ヘッセ研究 : 第一次大戦終了まで | 井手賁夫、三修社、1975年(1972年初版) | ヘッセの初期作品から第一次世界大戦までを論じる学術的研究書。CiNiiによる書誌情報があり、大学図書館で所蔵されている。 | 古書でのみ入手可能と思われる(一般書店での流通は確認できず)。 |

| ヘッセからの手紙 | 日本ヘルマン・ヘッセ友の会・研究会編、筑摩書房、1995年 | ヘッセが日本の研究者や友人に宛てた書簡を収録した翻訳集。公開情報が少ないが、古書店の在庫が主体。 | 在庫状況は不明・品切れの可能性あり。 |

参考リンク

| サイト | 説明 | アクセス |

|---|---|---|

| Nobel Prize – Hermann Hesse | ノーベル文学賞公式サイト。生没年と受賞理由(想像力豊かで詩的な作風がヒューマンな理想の源泉となったこと)を記載し、代表作や青年期のエピソードも紹介している。 | https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1946/hesse/facts/ |

| 国立国会図書館デジタルコレクション – 『ヘルマン・ヘッセ : 危機の詩人』 | 高橋健二による評伝『ヘルマン・ヘッセ : 危機の詩人』(新潮選書, 1974年)の書誌情報。紙・デジタル形態で利用可能で、著者・発行年・ページ数などを確認できる。 | https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000039-I12708628 |

| CiNii Books – 『ヘルマン・ヘッセ : 危機の詩人』書誌 | 大学図書館等の書誌データベース。高橋健二著『ヘルマン・ヘッセ : 危機の詩人』の書誌事項(新潮社、1974年10月刊)を提供している。 | https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN0354574X |

| CiNii Research – 『ヘルマン・ヘッセ研究 : 第一次大戦終了まで』 | 井手賁夫著『ヘルマン・ヘッセ研究 : 第一次大戦終了まで』(三修社、1975年)の書誌情報。初期作品から第一次世界大戦までのヘッセの歩みを扱う研究書である。 | https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000797068029056 |

| 版元ドットコム – 『ヘッセの読書案内—世界文学文庫、他二編』 | 2023年に出版された翻訳書。価格やページ数、ISBNを掲載し、書店リンクから購入できる。出版社在庫情報が掲載されており、まだ入手可能な新刊である。 | https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784434321368 |