はじめに

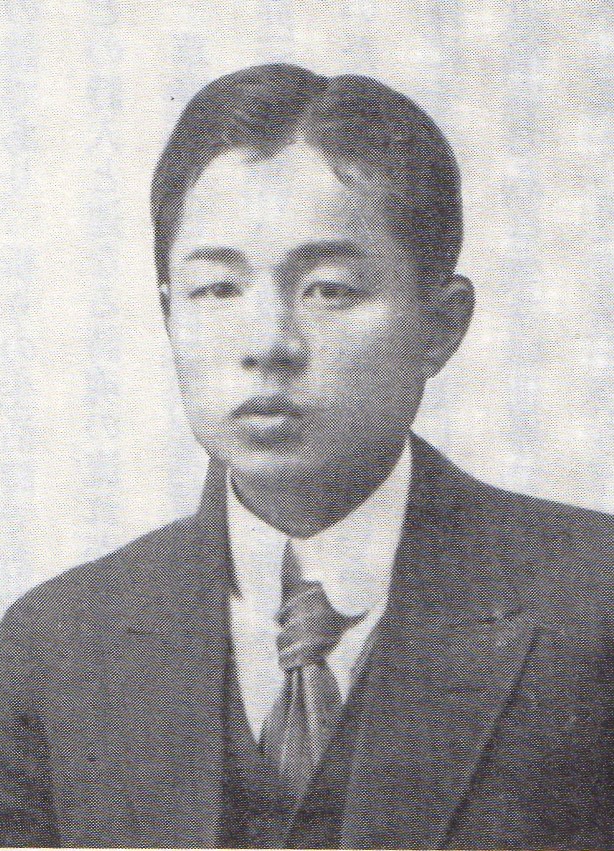

日付: 1922年9月19日

原典: 秋山昇「八木重吉-詩人とキリスト教」

高橋章編著『近代日本のキリスト者たち』p.180

作者: 八木とみ

出典:ウィキメディア・コモンズ

近代日本の詩壇にあって、一瞬の輝きを放った夭折の詩人が八木重吉(1898–1927)です。29歳という若さでこの世を去りましたが、彼の残した珠玉のような詩篇には、生の愛おしさと哀しみがあふれており、「愛と祈りの詩人」と称されています。八木重吉の作品はキリスト教的な信仰を背景に持ちながらも特定の宗派を超えて広く受け入れられており、人間の内奥にある普遍的なものを読み手に訴えかけます 。

とりわけ彼の詩に通底するテーマが「再生」と「希望」です。絶望や孤独の中から希望の光を見いだし、魂の再生を願うまなざしが、八木の詩には静かに息づいています。短い簡潔な言葉に託されたそのメッセージは、難解な比喩よりもむしろ素朴なイメージによって一般の読者にも深い感動を与えてくれます。

この記事では八木重吉とはどのような詩人だったのか、その生涯の転機と代表作を辿りながら、「再生」と「希望」という観点から彼の詩を読み解いてみたいと思います。

八木重吉の生涯と転機

信仰との出会いと青春期の模索

八木重吉は東京府南多摩郡(現東京都町田市)の農家に生まれました。学生時代に文学と信仰の両面で大きな出会いを経験します。東京高等師範学校在学中にキリスト教に深く心を動かされ、1919年、駒込の教会で洗礼を受けました。敬虔なプロテスタントとしての歩みがここから始まります。

この頃、八木は内村鑑三の提唱する無教会主義にも共鳴し、終生一つの教会に属さず独力で聖書研究を続けました。信仰の拠り所を得たことで、彼の内面には大きな精神的「再生」が起こったといえるでしょう。

青春期の八木は、詩作への情熱を燃やし、国内外の文学に傾倒しました。北村透谷や三木露風といった日本のロマン主義詩人に関心を寄せつつ、英文学ではジョン・キーツの詩に強く惹かれ、キーツに捧げる詩まで書いています 。特にキーツもまた若くして病に倒れた詩人であり、美と死をテーマにした作品を残しましたが、八木はそこに自らの感性を重ね合わせたのかもしれません。

また、インドの大詩人ラビンドラナート・タゴールの詩にも深く魅了されました。タゴールの神秘的で敬虔な詩風は、八木の宗教的詩作に少なからず影響を与えたと考えられます。こうした文学と信仰との出会いが、八木重吉という人間の基盤を形作り、彼の詩の源泉となりました。青春期の模索の中から、彼は自らの魂を新たに生まれ変わらせるような体験を経て、一人の宗教詩人として歩み出したのです。

結婚と家庭

1922年、八木重吉は島田とみと結婚します。24歳でした。結婚を機に、それまで英語教師として赴任していた兵庫での生活に加え、家庭人としての新たな生活が始まります。翌1923年には長女の桃子、さらに1924年には長男の陽二が生まれ、四人家族となりました。家庭という温かな環境は、八木の詩に新たな広がりを与えます。

彼は日常の中にある小さな幸せや、家族への愛情を題材にした詩も多く手がけました。幼い娘・桃子の存在はことさら八木の心を動かし、桃子の名は彼の詩集の中にもしばしば登場します。例えば娘の様子を詠んだ微笑ましい詩や、父としての優しさと葛藤を綴った詩など、家庭生活から生まれた作品には独特の温もりがあります。

家族との暮らしは、八木にとって希望の源であると同時に、自らの未熟さと向き合う機会でもありました。子育てに悩み、葛藤する気持ちも正直に詩に表現しています。その一方で、「桃子よ/お前がぐずってしかたないとき/わたしはお前にげんこつをくれる/だが桃子/お父さんの命が要るときがあったら/いつでもお前にあげる」といった詩稿も残されており 、子への深い愛情と自己犠牲も厭わない覚悟がうかがえます。

家庭を持ち父となったことで、八木の詩心は一段と円熟し、人間的な優しさや希望の光が増していったのです。穏やかな家庭の日々は、彼にとって心を潤す泉であり、その泉から湧き出る言葉が多くの読者の共感を呼んでいます。

闘病と早逝

しかし、幸せな家庭生活も長くは続きませんでした。八木重吉は結核という当時不治の病に冒され、1926年頃から体調が悪化して療養生活を余儀なくされます。千葉県の中学校に転任して間もない頃でした。以後、彼は教師の職を休み、療養先の神奈川県茅ヶ崎などで静養しつつ詩の創作を続けました 。

病床に伏し、自らの死と真正面から向き合う経験は、詩人としての八木にさらなる深化をもたらします。生と死、希望と絶望といったテーマが一層切実なものとして迫り、その中で彼は信仰によって魂を支えようとしました。

闘病中の八木は日記やノートに神への祈りや家族への思いを書き留めています。そこには「どうか弱い肉体と魂を救ってください、そして神とキリストの光のために働かせてください」というような切なる祈りの言葉や 、「もし死なねばならぬのなら、美しい心のままで死なせてください」という静かな願いが記されています。

また、「早く快くなってお前たち(桃子と陽二)と遊びたい」と子供たちに語りかける記述や、「お前たちの父になれたことが何よりもうれしい」といった告白も残されており、父としての愛情と、家族と過ごせない無念さがにじみ出ています。

死を目前にした八木の心中には計り知れない孤独と不安があったことでしょう。しかし彼はその苦しみを詩へと昇華させ、逆に希望の光を見いだそうとしました。病床で編まれた第二詩集『貧しき信徒』の準備に没頭したのも、その表れです。

1927年10月26日、八木重吉は29歳で亡くなりました。その最期は家族に看取られ、静かに神のもとへ旅立ったと言われます。短い生涯でしたが、死の間際まで詩作への情熱を失わず、希望の火を灯し続けた八木重吉の姿は、読む者の胸を打たずにはおきません。

孤独と信仰

八木重吉の詩世界を語る上で欠かせないのが、「孤独」と「信仰」の問題です。彼は文壇にも属さず、無教会の信仰者として生涯を通じて独り黙々と詩を書き続けました。内村鑑三の無教会主義に倣い、教会という共同体に頼らず個人で神と向き合う信仰を貫いたことは、一面では強い孤独を伴う道でした。しかし八木はその孤高の道を選び、信仰と芸術の合一という理想を追求したのです。

彼の第一詩集『秋の瞳』の序文には、八木自身がこう記しています。「私は、友が無くては、耐えられぬのです。しかし、私には、ありません。この貧しい詩を、これを読んでくださる方の胸へ捧げます。そして、私を、あなたの友にしてください。」――読者へ語りかけるこの言葉には、八木の人恋しさと孤独感がにじみ出ています。「友が無くては耐えられない」と吐露するほど、彼は孤独の淵に立っていたのでしょう。

しかしその孤独ゆえにこそ、彼は詩を書くことで見知らぬ誰かと心を通わせたいと願いました。詩を捧げるからどうか友として受け入れてほしい、という切実な呼びかけは、読む者の胸を締め付けます。同時に、その呼びかけ自体に八木の暖かな人間性が感じられます。孤独の底にあっても、人を信じ愛そうとする彼の姿勢は、まさに信仰に裏打ちされたものでした。

八木重吉の信仰は決して表面的な教義の押し付けではなく、孤独な魂の内奥から湧き上がる祈りそのものでした。彼の詩には神やイエスへの直接的な呼びかけも散見され、「神様 あなたに会いたくなった 」という簡潔な一行の詩(第二詩集『貧しき信徒』所収の無題詩)には、神への深い渇望と信頼が凝縮されています。

孤独だからこそ神と真正面から向き合い、孤独だからこそ他者への思いやりを強く求める——八木重吉の詩に流れる静かな祈りの調べは、このような孤独と信仰の葛藤から生まれているのです。それは同時に、読む者に寄り添い、孤独な心をそっと照らす希望の灯火となっています。

希望と再生を描く代表作の分析

『秋の瞳』に見る自己再生のまなざし

1925年に私家版として刊行された第一詩集『秋の瞳』は、八木重吉が結婚後に本格的に詩作へ打ち込み、千篇におよぶ草稿から厳選した117篇を収めた意欲作です。この詩集には青春の葛藤や自己変革への希求といったテーマが色濃く刻まれています。解説者の田中清光は、『秋の瞳』について「平明な言葉で、〈若さ〉という難敵との格闘の跡が綴られている」と述べています。

実際、収録された詩を読むと、若き日の八木が自らの未熟さや激しい感情と向き合い、それを乗り越えようとする姿が浮かび上がってきます。言い換えれば、『秋の瞳』には自己を新たに生まれ変わらせようとする「自己再生」のドラマが詩の形で表現されているのです。

例えば「草にすわる」という詩では、

わたしの まちがひだつた

わたしのまちがひだつた

こうして 草にすわれば それがわかる

と繰り返されています。静かに草の上に座ることで、自分の過ちに気づく——この詩はわずか3行で、自己を見つめ直し悔い改める瞬間を描いています。大地と向き合う静寂の中で過ちを悟る場面には、心の再生が感じられます。自然の中に身を置くことで人は初心に立ち返り、新たな自分に生まれ変われるというメッセージが読み取れるでしょう。

また、『秋の瞳』というタイトル自体も興味深い象徴性を帯びています。秋は人生の晩秋や死を連想させる季節である一方で、実りの季節でもあります。その秋の「瞳」とは何を指すのでしょうか。おそらく八木は、秋という移ろいの中に自分自身の姿を映し出し、その瞳(視線)で自己を見据えようとしたのではないでしょうか。

老いや死の気配が忍び寄る季節にあっても、なお芽吹きや収穫といった生命の営みがあるように、八木の詩にも内面的な再生への希求が感じられます。実際、詩集『秋の瞳』の中には「花になりたい」「咲く心」など再生や開花を想起させる題名の作品も含まれており、若き詩人が新たな自分に生まれ変わろうとする意志を読み取ることができます。

総じて、『秋の瞳』は八木重吉が青春の彷徨を経て精神的に脱皮しようともがく姿と、そこで掴み取った希望の萌芽を描いた詩集だと言えるでしょう。平易な言葉遣いで綴られたそれらの詩からは、読み手である私たちもまた自らの若き日々や内なる葛藤を想起し、そして八木が見いだした自己再生の光にそっと照らされるような心地になります。

『貧しき信徒』に見る希望の光

八木重吉の第二詩集『貧しき信徒』は、彼が亡くなる直前まで編纂に取り組んでいた遺稿詩集であり、1928年に没後出版されました。題名の「貧しき信徒」という言葉には、世俗的には貧しくとも神を信じる一人の謙虚な信仰者——すなわち八木自身の姿が重ねられているように感じられます。

死を目前に控えた状況で紡がれたこれらの詩には、暗い影よりもむしろ柔らかな光が満ちています。闇の中でなお神を見上げ、希望の光を求める八木の心境が、簡潔な言葉の数々に表れているのです。

『貧しき信徒』に収められた詩はどれも短く素朴ですが、その奥底には揺るぎない希望が息づいています。たとえば詩集冒頭には次のような詩があります。

花がふってくると思う

八木重吉「 花がふってくると思う」

花がふってくるとおもう

この てのひらにうけとろうとおもう

わずか3行からなるこの詩には、空から花びらが静かに降ってくる情景が描かれています。「花がふってくる」という幻想的な発想に、読み手の心ははっと震えるような感動を覚えます。一行目では「思う」が漢字で書かれ、二行目ではひらがなに変わり、そして三行目では文全体がひらがなになっています。

このように漢字をだんだんひらがなに置き換えていく独特のスタイルは、硬質な現実から柔らかな夢想へと意識が移ろうような効果を生み、詩全体に包み込むような優しさを与えています。八木重吉の作品にしばしば見られる手法ですが、本作では特にその穏やかな希望のトーンを際立たせています。掌いっぱいに花びらを受けとめようと空を仰ぐ姿からは、天からの恵み(神の祝福)を信じて待つ信仰者の面影が感じられます。これはまさに、絶望の中にも降り注ぐ希望の光を象徴していると言えるでしょう。

『貧しき信徒』には他にも、「光」「夜」「悲しみ」「母の瞳」など象徴的な題の短詩が並んでいます。いずれも平易で短い言葉ながら、深い余韻を残すものばかりです。

たとえば「夜」という詩では、

夜になると

からだも心もしずまってくる

花のようなものをみつめて無造作にすわっている

と詠われています。一日の終わり、静かな夜に緊張が解けて心身が休まる中、目の前に「花のようなもの」を見つめてただ座っている——そこには闘病の痛みが和らぎ、ほっと安堵している詩人の姿が浮かびます。具体的に「花」ではなく「花のようなもの」と表現している点も興味深く、妻子や信仰心といった八木にとっての拠り所を仮託しているのかもしれません。暗い夜にも寄り添ってくれる「花のようなもの」があることを思えばこそ、彼は孤独を耐え抜く希望を保てたのでしょう。

また「悲しみ」という詩では、

かなしみと

わたしと

あしをからませて たどたどゆく

と全てひらがなで綴られています。悲しみと自分とが足を絡ませながらおぼつかなく歩いていく——まるで悲しみと共に生きる自分を受け容れ、それでも前に進もうとする決意のようです。ひらがなの連続は足取りの覚束なさを視覚的にも感じさせ、哀しみとともに歩む八木の姿がありありと目に浮かびます。ここには悲嘆をも受容した上で、それでも生を歩み抜こうとする静かな希望が感じられます。

極めつけは、先にも触れた無題の一行詩、

神様 あなたに会いたくなった

でしょう 。シンプルなこの告白には、死を前にして神と直接「会う」ことへの憧れと希望が凝縮されています。死は終わりではなく愛する神との出会いへと続く——八木重吉の信仰が彼にそう確信させたからこそ、生への執着や恐れを超えて穏やかな希望の光が心に灯ったに違いありません。

「再生」と「希望」に貫かれた『貧しき信徒』の詩篇は、読む者にもまた人生の困難を乗り越える勇気と慰めを与えてくれます。どんな暗闇の中でも、一筋の光は必ず差し込むのだと八木の詩は優しく語りかけているのです。

代表的な短詩に込められたメッセージ(芸術による魂の再生)

八木重吉の詩の魅力は、一篇一篇の短い詩に凝縮されたメッセージ性の強さにもあります。時に一行、二行で終わる極短詩さえある彼の作品ですが、その簡潔さゆえに言葉の持つ力が研ぎ澄まされ、読む者の心にまっすぐ届きます。八木は詩によって魂が再生し得ることを信じていたのではないでしょうか。

事実、彼は病床でこんな問いを書き残しています。「人を殺すような詩はないか」「息吹き返させる詩はないか」。前者は比喩的に言えば人の心を傷つける詩はないかという問い、後者はまさに文字通り「人を生き返らせる詩」がないものかという問いかけです。八木重吉は、詩という芸術が人間の魂に及ぼす力について真剣に考えていたのでしょう。詩には人を傷つける力もあるが、それ以上に絶望している人に新たな息吹きを与える力がある——そう信じたいという切実な思いが、この言葉から感じられます。

八木自身、そのような魂の再生をもたらす詩を生み出そうと日々格闘していたに違いありません。そして実際に、彼の残した数多くの短詩は読む人々の心を潤し続けています。

例えば「涙」という詩では、

つまらないから

あかるい陽のなかにたってなみだを

ながしていた

と詠まれます。内容だけ見れば「退屈なので明るい日なたに立って涙を流していた」という少し風変わりな情景ですが、ここには理由のない悲しみや虚しさといった感情を、あえて明るい太陽の下にさらけ出すことで浄化しようとする心境が表れています。涙という悲しみの象徴と、明るい陽光という希望の象徴とが同時に描かれている点がポイントです。

読者はこの詩から、悲しみと希望が相克しつつも共存する不思議な感覚を受け取ります。そしていつしか、自分の中の涙も陽の光の中できらきら輝き出すような気がしてくるのです。それはまさに詩による小さな魂の再生体験と言えるでしょう。

他にも「美しくすてる」という詩では、

菊の芽をとり

菊の芽をすてる

うつくしくすてる

と、間引いた菊の芽を「美しく捨てる」と表現しています。不要になったものを捨てる行為にさえ美を見出す感性は、平凡な日常に新たな意味を与えるものです。

こうした詩に触れると、私たちも身の回りの世界を新鮮な目で見つめ直し、小さな驚きや喜びを発見できるようになるかもしれません。芸術とは新たな視点を与えてくれるものですが、八木重吉の紡ぐ言葉はまさに読者の中に新生を促す視点を芽生えさせてくれるのです。

八木重吉の代表的な短詩群に流れるメッセージ——それは「人生は悲しみに満ちているけれど、決してそれだけではない。祈りや愛、美(アート)を通じて魂は何度でも甦ることができる」という希望のメッセージではないでしょうか。八木の詩を読むと、不思議と心が洗われ、閉ざされた心の扉がそっと開かれるように感じるのはそのためです。彼の言葉が時を超えて読み継がれているのも、そこに触れた人々の魂を静かに再生させる力が宿っているからに他なりません。

4. 他の文学との関連性と「人生再生」テーマ

「希望」や「再生」というテーマは八木重吉に限らず、文学における普遍的な関心事です。八木と同時代の詩人である宮沢賢治などもまた、作品を通じて再生や救済への思いを表現しました。社会学者の見田宗介は「宮沢賢治は再生ということを絶えず考えていた人だ」と指摘しています。

実際、賢治の作品には死と再生を連想させるモチーフがしばしば登場します。たとえば童話「銀河鉄道の夜」では、親友の死という悲劇を経て主人公が魂の旅を体験し、心の成長を遂げる物語が描かれています。

また、有名な詩「雨ニモマケズ」における「サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」という結びは、自らの理想の姿に生まれ変わる(自己を再生する)ことを願った言葉とも受け取れます。賢治と八木は宗教的背景こそ異なりますが(賢治は法華経の熱心な信者でした)、信仰を土台に据えて苦しみの中から光を見出そうとした点で相通じるものがあります。ともに夭逝しながらも、その短い人生で希求した精神の復活・再生というテーマが、作品世界に力強い芯を通しているのです。

海外の文学に目を向けても、「再生」と「希望」は古今東西を問わず描かれてきました。キリスト教文化圏では特に「復活」の概念が重要です。イエス・キリストの復活という教義は、人類に救いと永遠の命の希望を約束するものとして、西洋の詩人たちにも大きな影響を与えてきました。例えばイギリスのメタフィジカルな詩人ジョン・ダンは有名な聖詩で「死よ、お前は死ぬべし(Death, thou shalt die)」と宣言し、復活によって死が克服される希望を歌いました。

また、日本の明治期に紹介されたタゴール(前述のインドの詩人)は、その神秘的な詩集『ギーターンジャリ』の中で「どんな暗夜も夜明けの光がある」ことを謳い、東西の読者に深い感銘を与えました。八木重吉自身、タゴールの詩に強く心を動かされていたと伝えられます。タゴールの影響を受けた八木の作品からは、アジア的な宗教観と西洋的なキリスト教信仰とが独自の融合を遂げ、普遍的な「希望」のメッセージへ昇華していることが感じられます。

こうした比較から浮かび上がるのは、「人生の再生」というテーマが人類共通の願いであるということです。生老病死という避けられない現実に直面する時、人は誰しも心の救いを求めます。文学は古くより、その救いを物語や詩の形で表現することで、人々に希望を与えてきました。八木重吉の詩もまた、その長い文学の営みの中に位置づけられます。彼が同時代の宮沢賢治や海外の敬虔な詩人たちと響き合うのは、まさにこの普遍的テーマを自らの方法で描いたからに他なりません。

八木の詩は、宗教を異にする読者にも分け隔てなく訴えかけます。それは彼の表現する希望や再生が、人間なら誰もが感じ得る根源的な光だからでしょう。八木重吉という個性は、日本のキリスト教詩人という枠を超えて、世界の文学に通じる再生の物語を私たちに提供しているのです。

5. 結論:現代における八木重吉の詩の意味

八木重吉の詩が書かれてから、およそ1世紀が経とうとしています。それでもなお彼の詩は古びることなく現代の私たちの心に訴えてきます。実際、「彼の詩は80年ほども前に作られたにもかかわらず、さびつくことなく現代人の渇いた心に潤いを与え続けている」との指摘もあります。日々先の見えない不安やストレスに晒されがちな現代人にとって、八木重吉の紡ぐシンプルで清冽な言葉は、一服の清涼剤のように心を癒やしてくれるのです。

重吉の詩の現代的意義は、その純粋さと普遍性にあります。彼の詩は難解な観念論ではなく、誰もが感じたことのあるような小さな喜びや悲しみ、祈りの気持ちが端正な口語で表現されています。だからこそ時代や文化を超えて読み手の心に染み入り、「自分の気持ちを代弁してくれている」と感じさせる力を持つのでしょう。

孤独や苦悩を抱える現代の読者は、八木の詩に触れることで「自分だけではないのだ」と安心し、また八木が紡ぐ希望の光に励まされます。かれは生前、「詩と信仰の合一」を目指したと言われますが、言葉通り、彼の作品は祈りに似た清らかさをたたえています。読むこと自体が一種の祈りや瞑想の体験となり、荒んだ心が静かに収まっていくような感覚を覚える人も少なくないでしょう。

さらに詩は、現代におけるスピリチュアルな文学の先駆とも評価できます。宗教的なテーマを扱いながらも説教臭さは皆無で、むしろ自然や日常生活の何気ない場面に神聖さを見出す態度は、今風に言えば「スピリチュアル・ケア」のような効果すら持っています。

忙殺されがちな日常の中で、ふと彼の詩を開けば、そこに書かれた優しい言葉が私たちを現実から切り離し、心の深呼吸をさせてくれます。そして詩を閉じる頃には、暗い気持ちで閉じこもっていた心に一条の光が差し込み、新たに頑張ってみようという希望が芽生えている——八木重吉の詩には、そんな不思議な力が宿っているのです。

「ぜひ八木重吉の詩を読んでみてください。きっとあなたの人生に寄り添う言葉が見つかるはずです」という現代のファンの言葉通り 八木重吉の作品は読む者それぞれの胸の中で新たな希望の種となり、やがて小さな芽を出してくれることでしょう。それこそが八木重吉の詩が現代においても輝きを失わない理由であり、彼の詩が私たちに遺してくれた何よりの贈り物なのです。

6. 参考文献・出典

- 岩波書店編集部 「八木重吉詩集」紹介文 (八木重吉詩集 – 岩波書店 )(2025年)

- コトバンク デジタル大辞泉「八木重吉」 (八木重吉(ヤギジュウキチ)とは? 意味や使い方 – コトバンク)

- 青空文庫 図書カード「秋の瞳」解説 (図書カード:秋の瞳)

- 若松英輔 編 『八木重吉全詩集1』筑摩書房(1988年)所収解説

- D.S. Martin “Kingdom Poets: Jukichi Yagi” Rabbit Room (2012) (Kingdom Poets: Jukichi Yagi) 他

- ウィキペディア『八木重吉』

コメント