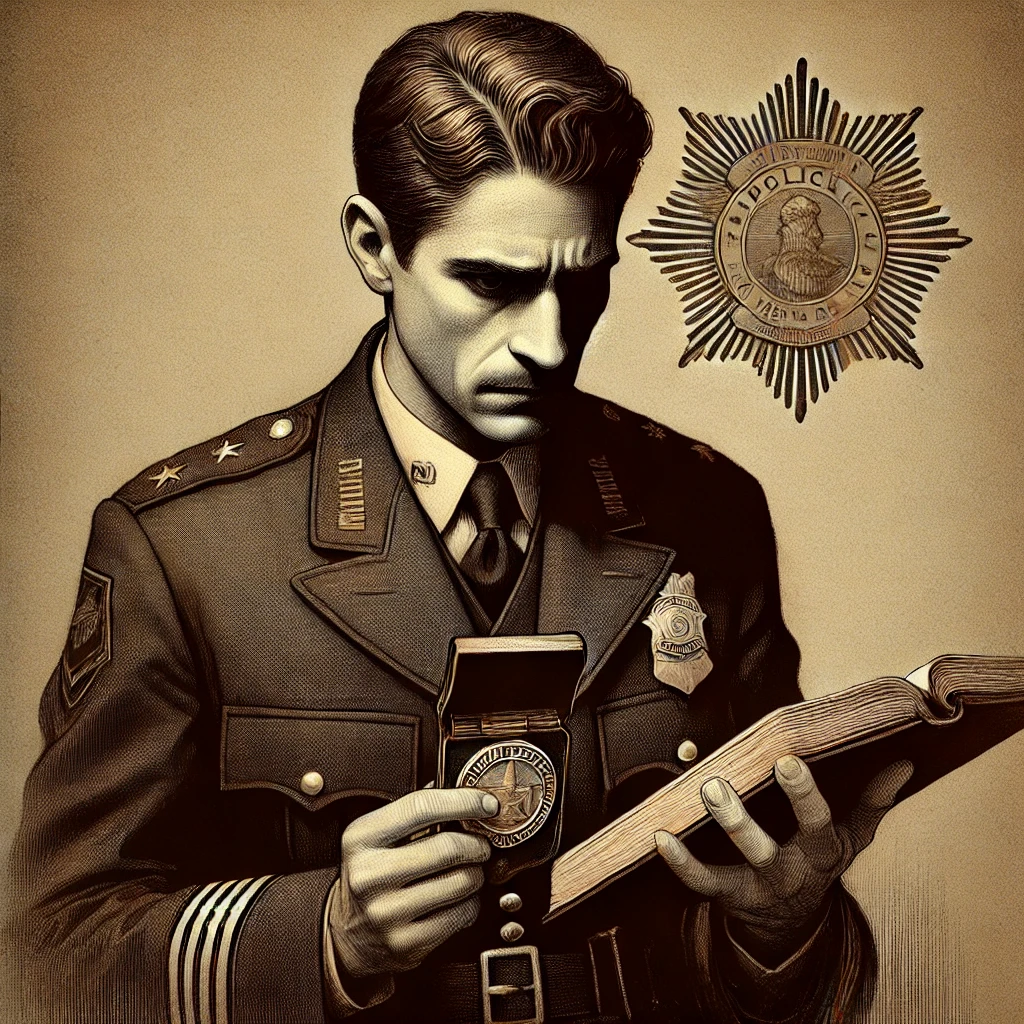

法を信じて生きた男・ジャベールは、ジャン・バルジャンの“善”に触れたとき、何を見て、何を失ったのか。

本稿では、“正義”を問い直す旅へと、読者を誘います。

はじめに

前回の記事(『レ・ミゼラブル』希望の灯火[再生編]― ジャン・バルジャンとファンティーヌの物語)では、ジャン・バルジャンが司教ミリエルの慈愛に触れ、ファンティーヌというひとりの女性の悲劇を通して“再生”の道を歩み始める姿をたどりました。

今回は、そのバルジャンの生き方が波紋のように広がっていくさまを、二つの対照的な視点から描いていきます。ひとつは、法を絶対と信じて生きてきた警官ジャベール。もうひとつは、理想を掲げてバリケードに立ち上がった若き革命家たちです。

ジャベールは“秩序”の守護者としての使命に従い続けますが、バルジャンの示した“善”に直面することで、信じてきた正義が崩れゆく苦悩に苛まれます。彼の揺らぎは、「法とは何か」「正義とは誰のためのものか」を読者に問いかけます。

一方、マリウスやガヴローシュをはじめとする若者たちは、社会の矛盾や不条理に抗い、命を懸けて革命の火を灯そうとします。バリケードに集った彼らの情熱と犠牲は、未来への希望の種を宿しているのでしょうか。

本稿では、“正しさ”に揺らぐジャベールの葛藤と、“希望”を信じて立ち上がる若者たちの姿を通じて、『レ・ミゼラブル』が描いた「変わろうとする人間」と「変わらない社会」の構図に迫っていきます。

6. ジャベールの苦悩――法と正義のはざまで

厳格な警官の宿命

法律を絶対視する生き方

警官ジャベールは、『レ・ミゼラブル』における“秩序”を象徴する存在です。彼は生まれ育ちからして社会の底辺の出身でありながら、自らの意志で法を守る側へと転じた人物。その背景には、「法律があるからこそ社会は乱れずに成り立つ」という強固な信念があります。

ジャベールにとっては、どれほど些細な罪でも、「法を破った者は罪人」であるという原則に揺らぎはありません。そのため、一度罪を犯したジャン・バルジャンに対しては、再起の機会や事情を考慮することなく、徹底的に追いつめようとします。それは彼が“悪”を取り締まることに生涯を捧げているからであり、社会の秩序を守り抜くには一切の甘えや情状酌量を許さないという厳格な姿勢が貫かれているからです。

“秩序”を守ることへの献身

ジャベールの生き方は、一面では非常にストイックで、彼自身もまた苦しみの中に身を置いているようにさえ見えます。若い頃から得られなかった社会の温かさや、底辺に押し込められた者たちへの軽蔑にも似た感情を抱きつつ、彼は「法こそが絶対の正義である」と信じることで、自分の存在意義を見いだしてきたのです。

こうした「法律への献身」は、ジャベールの性格を単なる冷酷さとして描くのではなく、“正義”や“秩序”といった価値観に人生を捧げることの重みを示しています。そして同時に、彼がいかに人間的な感情や揺らぎを封印しているのかをも暗示しているのです。

正義の形の崩壊

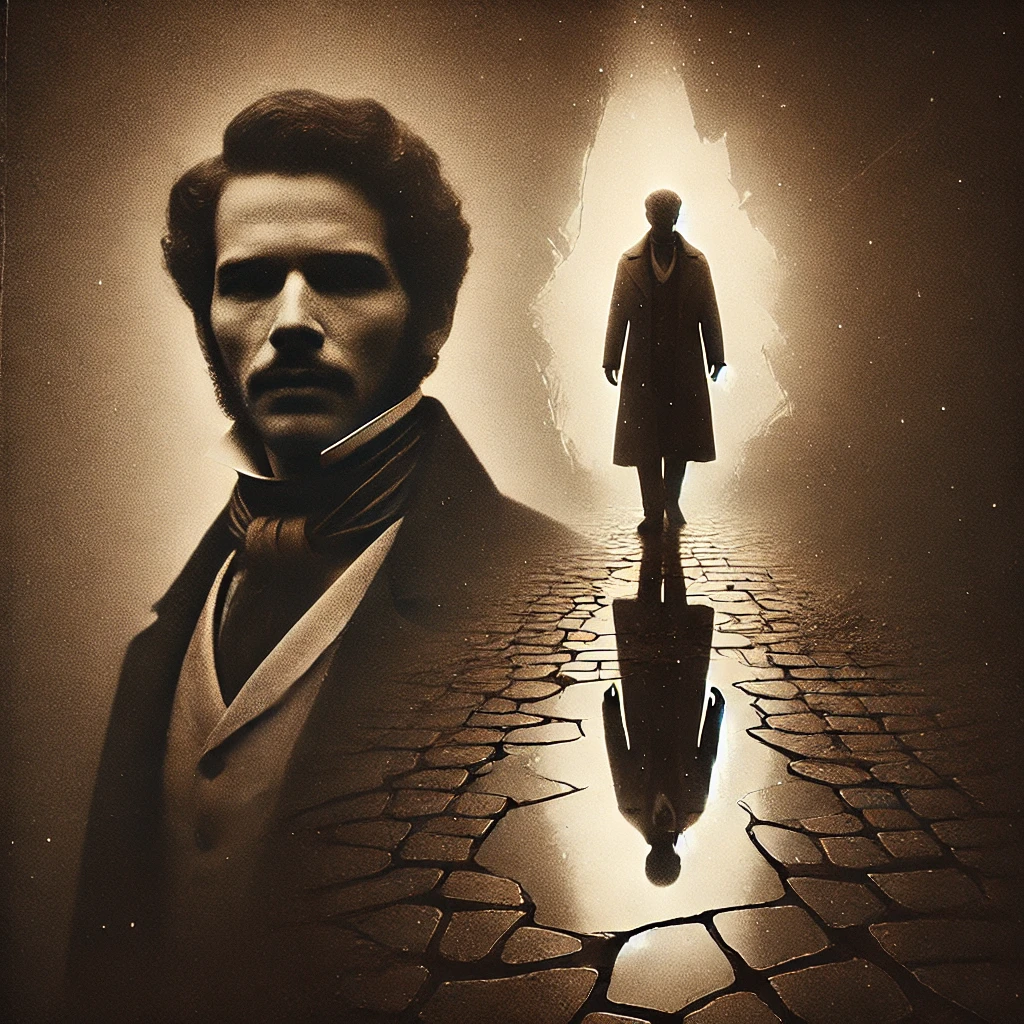

ジャン・バルジャンの“善”に直面して揺らぐ信念

やがてジャベールは、執拗に追跡してきたジャン・バルジャンの行動に驚くべき“善”を見いだす瞬間に直面します。

元囚人であるはずのバルジャンが困っている人々を助け、自分を逮捕しようとするジャベールでさえ助けようとする――その事実はジャベールの堅固な信念を根底から揺さぶりました。彼にとっては、「罪人が善行を積む」という現実が想定外であり、法的に裁かれるべき存在が“尊敬に値する行為”を示すことなど受け入れられるはずがなかったのです。

しかし、現実に目の当たりにしてしまった以上、ジャベールはこの矛盾に苦しむことになります。

「法に反した人間は、永久に悪なのではないか?」

「しかし、この男の行動は確かに“善”ではないのか?」

こうした問いは、ジャベールにとって受け入れがたいパラドックスであり、彼の内面で激しい葛藤を巻き起こします。

“法に従う”ことと“人を救う”ことのジレンマ

この時点でジャベールは、これまで築き上げてきた価値観と対立する選択を迫られます。

- 逮捕すべき対象であるジャン・バルジャンを無条件に捕らえて法の裁きに委ねることは、彼の使命である“秩序の維持”にかなっています。

- しかし一方で、目の前のバルジャンの行動は“人を救う”ことであり、バルジャンがいることで救われる命や生活があることも事実。

この二つの選択肢のあいだでジャベールはついに心の均衡を失い始めます。彼は自身の厳格な理想が、現実にそぐわないことを悟りつつも、その事実を認めるとこれまでの人生そのものを否定せざるを得なくなる――まさに、法と正義という“絶対”を奉じてきた人間が直面する最大のジレンマなのです。

最後の決断が示すもの

自己破壊的な結末とその象徴的意味

物語の終盤で、ジャベールはバルジャンとの相対において、自分の信じてきた正義の根幹が崩れ去ったことを痛感します。法の執行者として鍛え抜かれた鉄の意志は、目の前の“罪人”が体現する崇高な善意によって完全に混乱し、もはやどちらが正義なのか分からなくなる。

結果として、ジャベールが選んだのは、自己破壊的な道を行くことでした。彼は生き続けることによって背負うはずだった“葛藤”を放棄し、信念と現実の板ばさみに耐えきれなくなるのです。

この結末は読者にとっても衝撃的なものですが、同時に『レ・ミゼラブル』が描く“法と人間の善の対立”を象徴的に示すシーンとなっています。法に忠実であろうとしたジャベールが、人生をかけて守り抜こうとした価値観に裏切られる形で崩れてしまう――それは、作品全体が問いかけてきた「法の名の下に弱者を裁いてよいのか」「人間性を顧みない正義とは何か」というテーマのひとつの答えと言えるでしょう。

「再生」と対照的な“壊れゆく人間像”

ジャベールの結末は、ジャン・バルジャンの“再生”とあまりにも対照的です。バルジャンは、元囚人という過去を背負いながらも、人々への愛や自己犠牲を通じて新しい人生を歩もうとする。一方、ジャベールは法と秩序の守護者という自負と信念を維持しきれなくなり、自らを破壊する道を選びます。

これは“同じ社会の底辺出身者”ながら、異なる方向に人生を切り開いた二人の対比でもあります。

ユーゴーが『レ・ミゼラブル』を通じて提示したのは、人間が陥り得る絶望だけではなく、「どうすれば希望を持てるか」という可能性です。ジャベールという人物が辿った悲劇的な結末は、その一方でジャン・バルジャンの選択がいかに困難でありながら尊いものであるかを、改めて浮き彫りにします。

ジャベールの苦悩と最期は、作品全体のテーマを深く問い直す要素となっています。正義や秩序の名目のもとに弱者を裁くことは、本当に社会のためになるのか。人間性や思いやりを欠いた正義は果たして正義と言えるのか――物語の読者は、彼の破滅からそうした疑問を突き付けられるのです。

次章では、引き続き革命のバリケードに身を投じる若者たちや、物語の舞台背景を補足しながら、“再生”や“愛”がどのように作品全体を貫いているのかを探っていきたいと思います。ジャベールの悲劇からの学びが、また別の光と影を見せてくれるはずです。

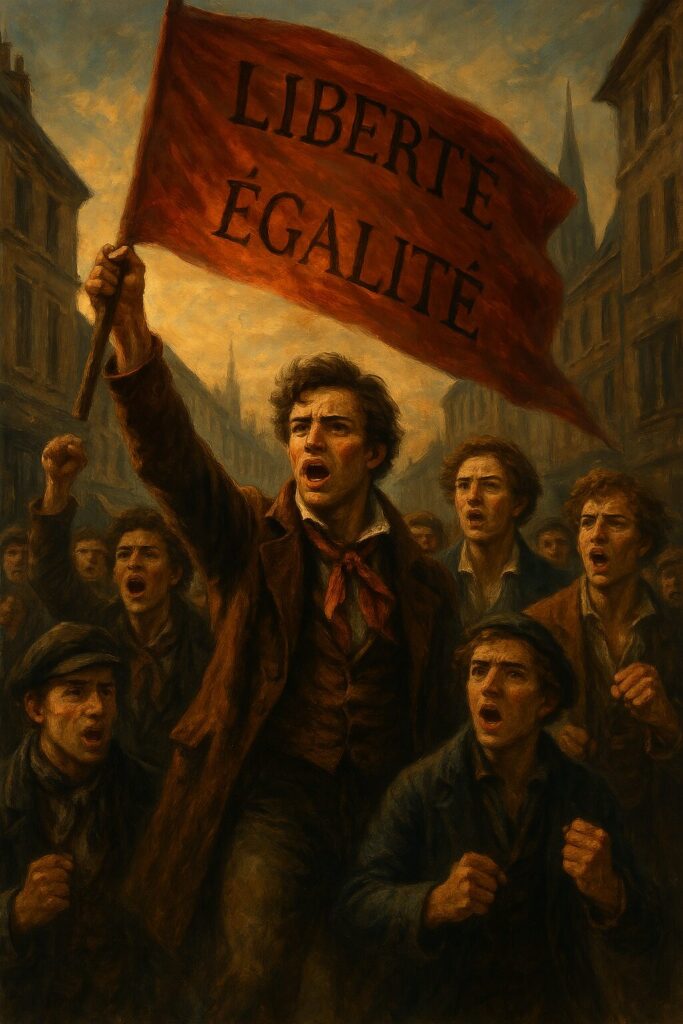

7. 革命のバリケード――時代と社会を変えようとする若者たち

マリウスと学生たちの理想

自由と平等を掲げる若者たちの熱い思い

『レ・ミゼラブル』の終盤で大きな舞台となるのが、パリの街に築かれたバリケードです。ここには、マリウスをはじめとする若き学生たちが集まり、社会変革の理想に燃えています。彼らは既存の権力や不正に満ちた制度を打ち倒し、新しい時代を切り開くことを夢見ていました。自由と平等を求める熱い思いが、当時の激動するフランス社会の中で大きくうねり始めていたのです。

マリウス自身は、家柄の都合で保守的な価値観を押し付けられながら育ちましたが、独自にナポレオンへの敬意を育むなど、自分なりの政治観や社会観を形成していきます。大学で出会った学生仲間たちと共に、「民衆の声が政治を変えるべきだ」という社会思想に触れ、ついには体制と正面から対峙する道を選ぶようになるのです。彼らの言動は一見すると青臭い理想主義に見えるかもしれませんが、その“情熱”や“決意”こそがこの時代の変革のエネルギーを象徴しているといえます。

当時の革命運動・群像劇の象徴

19世紀前半のフランスでは、王政への不満や社会格差に対する怒りが爆発し、革命運動がたびたび勃発していました。七月革命(1830年)や二月革命(1848年)など、民主的な政治体制を求める民衆の声が拡大する一方で、彼らの望む理想は短期間では実現しません。この“挫折と再挑戦”が繰り返される歴史のなかで、“いつかは社会を根本から変えられるかもしれない”という希望が、パリの街のあちこちで燃えていたのです。

マリウスとその仲間たちが築くバリケードは、まさにこうした革命運動の“凝縮された舞台”と言えるでしょう。若者たちが胸に秘めた祖国への愛と理想が、バリケード上の銃火の中で花開く一方、それは同時に大きな犠牲も生み出します。物語は、その華々しさと悲壮感をリアルに描き出すことで、当時の民衆運動の群像劇を強いインパクトとともに提示しているのです。

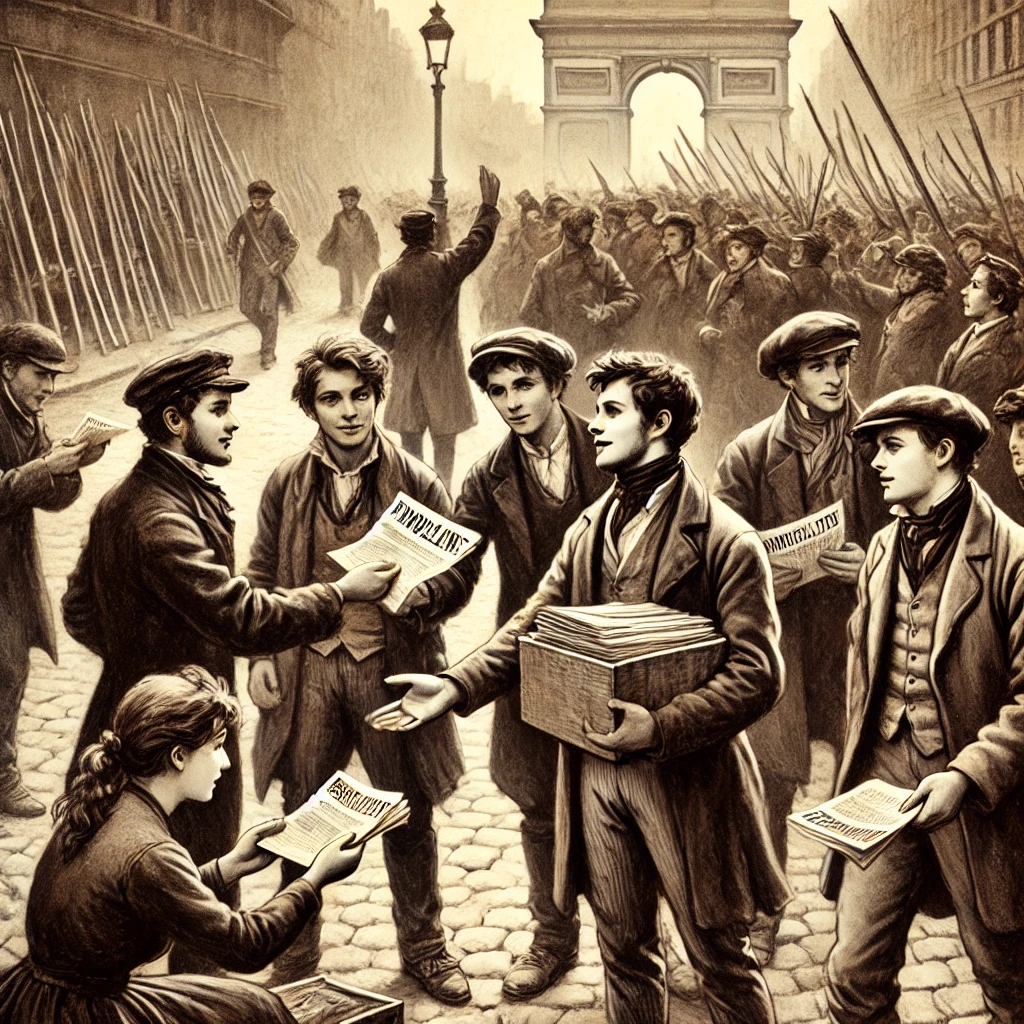

ガヴローシュの存在

天真爛漫さと悲惨な境遇を併せ持つ少年

バリケードのシーンを語るうえで欠かせないのが、少年ガヴローシュの存在です。路上で暮らしながらも、飄々とした天真爛漫さを失わず、危険が迫るバリケードの中でも無邪気な行動をとります。彼の姿は、貧しい境遇に生まれ落ちながらも、子どもならではの明るさと機転で状況を乗り越えようとする“逞しさ”の象徴として描かれます。

しかし、彼が実はテナルディエ夫妻の息子である、という事実が示すように、その境遇は決して恵まれたものではありません。親からの愛情を十分に受けることができず、社会からは“浮浪児”として蔑まれながらも、自分で自分の居場所を見つけ出し、あちこちを渡り歩いています。ガヴローシュには大人たちの汚れた思惑は理解できませんが、それでも彼が持つ純真さが周囲の人々の心を打ち、一瞬でも闇の中に光を差し込む役割を果たすのです。

社会の片隅で生きる“子ども”が担う希望と悲劇

ガヴローシュの行動はときにコミカルでありながら、その背後には“子どもが背負わされる悲しみ”が潜んでいます。大人たちが作り上げた格差社会や戦争、政治争いの犠牲になるのは、多くの場合、社会の弱い立場にいる人々です。路上に放り出された子どもであるガヴローシュは、その最たる例だといえるでしょう。

しかも、バリケードでは彼の無鉄砲で勇敢な行動がときに命取りにもなる。その結末は本作のなかでも胸を締め付けるような場面の一つとして描かれます。ユーゴーはガヴローシュのエピソードを通じて「大人の作る社会が、未来を担う子どもをどれだけ傷つけているか」を鋭くえぐり出し、なおかつ「そんな社会の中でこそ、子どもの純粋な心が一瞬でも希望の火を灯すのだ」というメッセージを同時に伝えているのです。

バリケードでの闘いが映し出すもの

若者の犠牲と変わらない社会

マリウスたち革命を目指す青年たちや、ガヴローシュのような浮浪児たちは、祖国を憂い、その未来を信じてバリケードの最前線に立ちます。彼らの情熱は痛ましいほど純粋で、まさに“若さ”が凝縮された行動といえます。しかし、革命の結末は必ずしも彼らの理想どおりにはいきません。バリケードは潰され、若者たちの多くが命を落とす中、社会は表面的には微動だにしないように見える――その落差が読み手の胸を深く刺します。

“若い命”の犠牲がもたらす無常さは、『レ・ミゼラブル』が描く壮大なテーマの一つです。理想を掲げても、すぐに社会全体が変わるわけではない。むしろ、その志を具現化するには多くの時間と犠牲が必要になることを、作者は決して隠そうとしません。まさに「悲惨」という言葉が意味するように、変化が訪れるか否か分からない中で命を落とす若者たちの姿は、歴史の陰に埋もれてしまいがちな真実を浮き彫りにしています。

一方で「人間の善意」によって継承される未来の種

しかし、『レ・ミゼラブル』は決して暗い絶望ばかりを描いて終わるわけではありません。バリケードの敗北や若者たちの死があったとしても、そこで燃え上がった理想や優しさは、別の形で生き残っていく――そこに作品の大きな希望のメッセージが込められています。

例えば、マリウスは激戦のなか重傷を負いながらも、ジャン・バルジャンに助けられ、後にコゼットと結婚することで次の世代へと思いをつなげていきます。ガヴローシュがバリケードで示した勇気や親切心も、周囲の人々の記憶に残り、また別の慈しみとして広がっていくかもしれません。

ユーゴーが強調するのは、革命やバリケードに限らず、「人間同士が互いを救い合う善意こそが、未来をつなぐ種になる」ということです。たとえ政治体制が変わらなくとも、一人ひとりの小さな行為が次に続く誰かを救う。バリケードという血生臭い舞台であっても、それを見つめる読者の心に「人間の善」を信じる灯をともす――そこにこそ、『レ・ミゼラブル』の普遍的な魅力があります。

結び――次回の展望

法に殉じて生きたジャベールの崩壊は、“正義”という言葉の陰に潜む危うさを鋭く突きつけます。そしてその一方で、革命の理想を掲げ、命を懸けてバリケードに立った若者たちの姿は、時代を変えようとする“希望”の象徴でもありました。

崩れてゆく信念、潰される理想。社会の歪みに翻弄されながらも、そこには確かに“人間の尊厳”を守ろうとする姿がありました。

そして、たとえ理想が砕かれようとも――誰かの善意や愛が、別の誰かの生を支える力となっていく。

次回、第4回「希望の灯火[価値編]― 愛と寛容が照らす再生の道」では、ジャン・バルジャンとコゼット、司教ミリエルの姿を通じて、“人を変える力”としての愛と寛容に光を当てていきます。

壊れてなお灯り続ける希望の火。その本質に、もう一歩踏み込んでゆきましょう。。

コメント