【シリーズ記事「希望の灯火 ― 『レ・ミゼラブル』に見る人生の再生と救済」第1回/全5回】

はじめに――「人生を再生する文学」としての『レ・ミゼラブル』

本記事は、全5回にわたってヴィクトル・ユーゴーの代表作『レ・ミゼラブル』を取り上げ、その魅力やメッセージを掘り下げるシリーズの第1回です。まずは、この作品を「人生を再生するための文学」という視点から捉え、その力と魅力をできるだけ平易な言葉で紹介してまいります。

文学作品というと「難解」「古い」といった印象を抱かれやすいかもしれませんが、『レ・ミゼラブル』には現代にも通じるメッセージや、生き方を問い直すうえでの豊かな示唆が詰まっています。逆境の中で苦しむ主人公たちが希望を見出し、人生を立て直していく姿は、読む者の胸を強く打ち、”明日を生きる力”を与えてくれることでしょう。

本シリーズでは、この壮大な物語の背景や登場人物のドラマを順にひもときながら、「人間はいかにして絶望から再生できるのか」という視点を考えていきたいと思います。読後に心が解放されるような読書体験を、より多くの方に味わっていただけるよう、作者の思想や時代背景も交えながら解説を進めてまいります。

「レ・ミゼラブル」に秘められた“人生を再生する力”とは何か

レ・ミゼラブル』は、フランス語で「惨めな人々」を意味し、当時の社会の底辺に追いやられた人々の姿が克明に描かれているのですが、陰鬱なタイトルとは裏腹に、物語の根底には、人は苦しみを乗り越えて変わり得る、という強い肯定のメッセージがあります。

貧困や偏見、法の厳しさといった困難に晒されながらも、自分の人生をもう一度やり直そうと奮闘する主人公ジャン・バルジャンの姿は、どんな状況でも人間が“再生”し得る可能性を体現しているのです。

さらには、他者を思いやる心や、愛や寛容がもつ力が繰り返し描かれます。どれほど絶望的な場面でも、誰かの善意がきっかけとなって、閉ざされた人生が開かれていく――その瞬間には、読者自身が救われるような感動があるのです。

なぜ今、この作品を読む意義があるのか

現代社会では、情報技術の進歩によって物質的な豊かさはかつてないほど高まりましたが、一方で、人間関係の希薄さや社会格差の拡大といった問題も深刻化しています。あふれる情報の中で自分の居場所を見失い、本当の幸福や生きがいとは何かを見いだせずにいる人は少なくありません。

こうした時代だから、繰り返し古典文学が描いてきた、他者と生き、愛を与え合うといった博愛のテーマは、再び意味を持つようになりました。『レ・ミゼラブル』の登場人物たちが示す「善意」「寛容」「自己犠牲」は、今こそ必要とされる価値観とも言え、深い挫折や苦しみを経験したとき人はどのように再生していけるのか――その示唆を得られる点こそ、本作を改めて読む意義だといえるでしょう。

1. ヴィクトル・ユーゴーと本作の基本情報

フランス文学史におけるユーゴーの位置付け

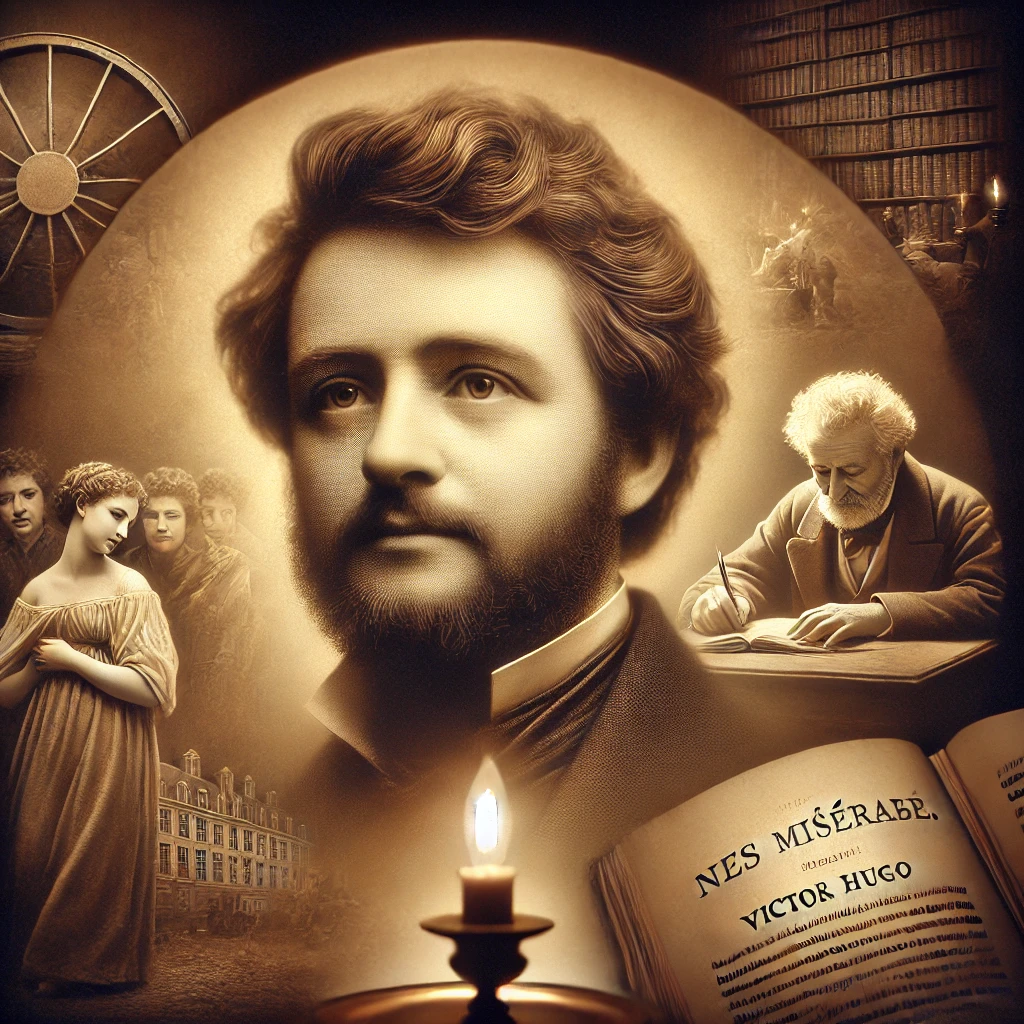

ヴィクトル・ユーゴー(1802–1885)は、19世紀フランスを代表する詩人・小説家であると同時に、政治家としても活躍した人物です。ロマン主義を牽引した存在として、詩や演劇、小説など多岐にわたる作品を残しており、その創作はフランス文学史のみならず、世界文学史においても極めて重要な位置を占めています。『ノートルダム・ド・パリ』や『レ・ミゼラブル』は、多くの国で翻訳・出版され、時代を超えて読まれ続けてきました。

ユーゴーの作品は、単なる「物語」としての面白さだけでなく、政治や社会への強い問題意識を含むことが特徴です。貧富の差や人権の問題を鋭く見つめ、作品を通し当時の社会構造を批判することを厭わなかったユーゴーは、しばしば政治体制との衝突を繰り返しながらも、執筆と活動を続けました。その姿勢は『レ・ミゼラブル』にも色濃く反映され、“弱き人々”がどのように生き抜くかというテーマを、壮大な物語として結実させました。

『レ・ミゼラブル』が出版された歴史的背景とその反響

『レ・ミゼラブル』は、ユーゴーが長年温めていた構想をもとに執筆され、1862年に初版が刊行されました。19世紀前半のフランスは、ナポレオン戦争後の混乱や王政復古、七月革命(1830年)、二月革命(1848年)、さらに第二帝政の成立と目まぐるしく変化する政治情勢の中にありました。こうした激動の時代では、社会の底辺に追いやられた人々の存在が顕在化し、多くの市民が貧困や不平等にあえいでいました。

そんな社会背景のもと生み出された『レ・ミゼラブル』は、異例の長大な作品でありながら、出版されるやいなや爆発的な人気を博しました。

あまりの評判の高さに、ヨーロッパ各地で発売を待ちわびる読者が書店に行列を作ったという逸話も残されています。反面、「内容があまりにも理想主義的である」「貧困層の問題を大げさに描いている」との批判もあり、強い支持と激しい論争を呼び起こしました。

しかし、数多くの人物が織り成す壮大なストーリーを通じ、社会の不条理を克明に描き切った『レ・ミゼラブル』は、世界中の読者の心をとらえました。歴史を超えて読み継がれてきた本作は、今日の私たちにも”八方塞がりの困難な状況でも、人はどう生き直せるのか”という問いを投げかけてきます。その問いこそが『レ・ミゼラブル』の核心ともいえるのです。

ここから先は、ここに描かれる人物たちのドラマや、具体的なエピソードをひもときながら、再生の力や愛の意味をもう少し掘り下げたいと思います。

2. 『レ・ミゼラブル』誕生の背景――ユーゴーの生い立ちと時代的文脈

ヴィクトル・ユーゴーの生涯と思想

ヴィクトル・ユーゴーは1802年、ナポレオンが台頭するフランス帝政期に生まれました。父はナポレオン軍の将軍として各地を転戦し、母は王党派を支持していたとされています。複雑な政治環境に幼少期を過ごしたユーゴーは、早くから国内の政治対立や社会の不平等を目の当たりにすることになります。

彼は、詩や文学の才能を示すとともに、政治や社会問題に強い関心を持つようになり、後年には国会議員も務めるなど文筆家にとどまらない幅広い活動を展開していきました。

若い頃から多くの詩や戯曲、小説を精力的に発表し、19世紀前半におけるロマン主義運動の旗手とみなされました。ロマン主義とは、人間の個性や内面の感情、想像力を重視する芸術・思想運動ですが、ユーゴーの作品にはそこに「社会と政治への意識」や「人道主義」が強く結びついています。とくに貧困、差別、死刑制度などの社会問題に対しては一貫して批判的な姿勢を示し、その主張を作品の中でも大胆に表現しています。

また、政治的な活動家として、フランスの政治体制の変動に翻弄されながらも人間の尊厳や自由を守るために闘いました。時に亡命を余儀なくされることもありましたが、その体験は彼の作品にさらなる深みと説得力を与えています。『レ・ミゼラブル』は、彼が生涯をかけて追究した、人間の可能性と社会正義の結晶といえる作品なのです。

19世紀フランスの社会情勢

19世紀前半から半ばにかけてのフランスは、政治体制がめまぐるしく変化していました。ナポレオン戦争後、王政復古によって王族が再び権力を握ったものの、国内には旧体制への不満がくすぶり続けました。七月革命(1830年)や二月革命(1848年)など、民衆が蜂起して王を追放する出来事が相次ぎ、やがて共和制が試みられたかと思えば、ナポレオンの甥であるルイ・ナポレオンが皇帝となり、第二帝政が打ち立てられる――その繰り返しの中で、人びとは政治的・社会的な安定を長く得られないまま暮らしていました。

こうした変動期に顕在化したのが、貧富の格差や地方と都市との格差問題です。富裕層や貴族階級は潤う一方で、都市部には貧困層が大量に流入し、路上生活者や犯罪に手を染める人々が増加しました。工業化の進展に伴い、工場労働者などの都市貧困層も拡大。社会改革を求める声は高まりを見せるものの、政治的混乱によって具体的な救済策が十分に機能しませんでした。

そして、これまで抑圧されていた民衆が革命の成功体験を積むにつれ、社会そのものを変革しようとする意欲も高まりました。おのずと『レ・ミゼラブル』のように「貧しき人々の声」に焦点を当てる作品が、読み手に強い感動や共感を呼び起こします。作品は、変革を求める社会のムードと結びつきながら大きく注目され、多くの議論を巻き起こすことになりました。

執筆動機と出版の経緯

ユーゴーが『レ・ミゼラブル』の構想を抱き始めたのは、かなり若い頃だったといわれています。貧困層の悲惨な現状や法律に翻弄される人々の姿を目の当たりにし、「小説を通じて彼らの声を世に届けねばならない」という使命感が強まっていったのです。

当時のフランス社会において、貧困や犯罪者、社会的弱者を主題に据える長編小説を書くことは非常に挑戦的な試みでした。当時の出版事情としても、膨大な原稿を連載や書籍として世に出すには大きなリスクも伴います。そのためか、ユーゴーは構想から執筆までに長い年月をかけました。一説には『レ・ミゼラブル』の主要エピソードや登場人物の原型を何年も温めながら、政治情勢の推移や世論の動向、出版に適したタイミングをうかがっていたとも伝えられています。

最終的に1862年、ユーゴーは満を持して『レ・ミゼラブル』を世に送り出しました。すでに彼は亡命中の身でありながら、作品を通じて、社会が目を背けている現実を告発し、人間の善性と救済の可能性を示すことを諦めなかったのです。

結果、本作は発表直後からフランスのみならずヨーロッパ各地で爆発的な話題となり、批判と賞賛が入り混じる激しい論争を引き起こしました。一方で、それはまさにユーゴーが望んだ“社会との対話”でもあったといえます。

こうした執筆の背景には、まさにユーゴ―の人生観が色濃く刻まれています。詩人としての繊細な感受性と、政治家としての強い責任感を併せ持っていたからこそ、“悲惨な人々”と向き合い、その内なる人間の尊厳を全世界に提示すること可能でした。『レ・ミゼラブル』の誕生は、激動の時代を経てなお「人はどのように再生していけるのか」を問い続けるユーゴーの生き様を象徴する出来事でもありました。

『レ・ミゼラブル』はユーゴーの生い立ちや思想、そして19世紀フランスの社会情勢という多層的な背景が絡み合った末に生まれました。次章では、そのような背景のもとで描き上げられた物語の概要と、主要な登場人物の役割を具体的にひもといていきます。

3. 物語の概略――登場人物と主要エピソード

ジャン・バルジャンを中心とした物語の大筋

物語は、ひとりの男――ジャン・バルジャンの人生を軸に展開されます。ジャン・バルジャンは、飢えた甥や姪にパンを盗んだ罪で逮捕され、懲役刑に処せられた人物です。本人の動機はやむにやまれぬ事情とはいえ、19年間の苦役囚生活を経た彼に社会は冷ややかでした。

釈放後、待ち受けるのは、果てしなく続く社会の仕打ちでした。就職先どころか宿すらままならず、人生をやり直そうにも相手にされません。しかし、旅先での司教ミリエルとの出会いが運命を大きく変えます。真心に満ちた司教の優しさに触れ、“人間の善意”を初めて体験し、そのことをきっかけにして過去を捨てて正しく生き直す決意を固めます。

その後ジャン・バルジャンは、新たな名前を名乗りながら社会的地位を築き、ささやかながらも成功を収めました。だが、犯罪者であった過去はどうする、いつかその正体が露見し、再び法の裁きを受けるのではないか、という不安を抱え続けます。そんな彼の行く手を阻むのは、法と秩序を絶対視する警官ジャベールの存在。

物語は、ジャン・バルジャンが“もう一度生きる”ための試練や、数奇な運命により翻弄される登場人物らの群像劇として、壮大に繰り広げられます。

主な登場人物とその役割

ジャン・バルジャン:再生の主人公

ひとかけらのパンを盗んだことから人生を狂わされてしまったジャン・バルジャン。社会に心を閉ざし、自分の境遇を呪っていた彼が、司教の慈悲を受け止めることで再生の道を歩み始める――その姿は「人間の可能性」を体現しています。その自己犠牲や愛の行為は、やがてファンティーヌの娘コゼットを救い、周囲の人々の人生に大きな影響を及ぼしていきます。

ジャベール:法と秩序を象徴する警官

ジャベールは、法や規則を守ることを何よりも重んじる、鉄面皮と言える警官です。彼にとって「罪を犯した者は罪悪人である」という原則に例外はなく、一度でも法を破った者は徹底的に追及されるべき存在と捉えています。ジャン・バルジャンがどれほど善行を積んでも、ジャベールには単なる“逃亡犯”にしか映りません。法の執行者としての使命に燃える一方、ジャン・バルジャンの人間性に触れた彼が抱く内的葛藤は、物語の重要なテーマのひとつになります。

ファンティーヌ:貧困と社会の不条理

ファンティーヌは、生活に困窮するあまり、自分の娘コゼットをテナルディエ夫妻に預けるという形で身を引き裂かれた母親です。工場で働きながら、わずかな給金を娘の養育費として送り続けますが、雇い主から解雇され、身体を売ってでも娘を守ろうとするほどの悲惨な境遇に陥ります。ファンティーヌの姿は、当時のフランス社会で貧困や差別に苦しめられる人々の現実を象徴しており、その救済を誓ったジャン・バルジャンは、彼女への想いを通して自らの良心を試されることになります。

コゼット:希望の象徴、ジャンの新たな人生のきっかけ

ファンティーヌの娘コゼットは、テナルディエ夫妻によって酷使され、幼いながら辛い生活を送っていました。彼女を救い出し、一緒に暮らし始めることが、ジャン・バルジャンには再生を自覚する転機になる。絶望の中に育ったコゼットが、ジャンの庇護の下で徐々に笑顔を取り戻していく姿は、“純真さ”と“未来への希望”を象徴するものです。

マリウス:若き革命の理想家

マリウスは、学生運動や革命思想に傾倒する青年です。上流階級に育ちながら、社会の不平等に強い疑問を抱き、街頭で仲間らと革命を語り合う存在として描かれます。彼はコゼットと出会い、純粋な恋心を育みながら、バリケード戦闘に身を投じることで“社会を変革しようとする思い”を示します。マリウスの若き情熱は、ジャン・バルジャンやコゼットの行く末にも大きな影響を与え、クライマックスを彩ります。

テナルディエ夫妻:社会の底辺で生きる狡猾さ・俗悪さの象徴

テナルディエ夫妻は、貧困の中でも他者を利用し、ずる賢く生き抜こうとする悪役的な存在です。彼らはコゼットを虐待しつつ、弱みにつけ込んで金銭を巻き上げようとするなど、醜悪な行いを繰り返します。テナルディエ夫妻の姿は“悪役”にとどまらず、社会の矛盾の中で生き抜こうとする“歪んだしたたかさ”を体現しているとも言えます。

物語の終盤、行き場を失った彼らが、バリケードや混乱の渦中で暗躍し続ける場面は、当時の社会の荒廃を如実に映し出しています。

パリの下町と革命の舞台

バリケード戦闘や革命運動の描写

物語の後半では、パリの街で起こる革命運動が、大きな舞台のひとつとして浮上してきます。学生たちが組織する秘密結社や、バリケードを築いて体制に立ち向かうシーンは、『レ・ミゼラブル』を語る上で欠かせないクライマックスのひとつです。貧困層からなる民衆の怒り、そして若者たちの理想主義が、バリケードの一角で炸裂する光景は、当時フランス社会に満ちた革命の熱気を鮮烈に伝えています。

バリケードの場面では、理想に燃えるマリウスたち若者の運命や、そこに巻き込まれるジャン・バルジャン、弱者たちのさまざまな立場が交錯し、作品を大きく揺さぶる展開になります。ユーゴーは、銃声や血の匂い、路地裏の暮らしぶりなどを克明に描写し、あたかも読者がそこに立ち会っているかのような臨場感を生み出しているのです。

当時の社会・文化的背景が作品に与える臨場感

『レ・ミゼラブル』の舞台となるのは、19世紀前半のパリをはじめとするフランス各地ですが、その情景描写や市井の人々のエピソードから、当時の社会・文化の活気と混沌が鮮やかに伝わってきます。ナポレオン戦争後の混乱や、資本主義の台頭と貧困問題、政治制度の変遷に対する人々の期待や苛立ち――これらの要素が街の空気をどのように変えていたのかを知るうえでも、本作は格好の資料ともいえるのです。

貴族や富裕層の華やかな生活と、下層階級の惨めな暮らしがパリの中で併存していたことも、登場人物の人生を際立たせます。コゼットやマリウスのように、異なる階級出身の若者が同じ場所で出会い、運命を交差させるのは、この時代の社会的背景が後押ししていました。

『レ・ミゼラブル』が描く人物たちは単なる「物語のキャラクター」ではなく、歴史の激動を生き抜こうとする“人間そのもの”の息遣いをまとっていると気づかされます。苦難を背負ったままでも希望を捨てない姿、生き延びるために狡猾さを身に付けざるを得ない姿、など、その迫真性は今の時代にも訴える力を持ち続けているのです。

次回の第2回「希望の灯火[再生編]― ジャン・バルジャンとファンティーヌの物語」では、ジャン・バルジャンがどのようにして“再生”の道を歩み始めるのか、そしてファンティーヌという悲劇のヒロインが何を象徴しているのかを、さらに深く掘り下げます。困難や絶望のなかでも人が立ち上がるきっかけとは何か――その答えを読み解いていきたいと思います。引き続きご覧いただけると幸いです。

コメント