【シリーズ記事「希望の灯火 ― 『レ・ミゼラブル』に見る人生の再生と救済」第2回/全5回】

はじめに

前回(第1回)「希望の灯火[導入編]― ユーゴーが描いた悲惨と救済の世界」では、ヴィクトル・ユーゴーによる長編小説『レ・ミゼラブル』がどのような歴史的背景や思想のもとに生まれたか、そして物語の全体像について概観しました。本シリーズでは「人生を再生する文学」としての魅力に着目し、苦難に立ち向かう登場人物たちの姿を順にひもといていきます。

今回は、作品の中心人物であるジャン・バルジャンと、悲劇のヒロインであるファンティーヌに焦点を当て、”罪と赦し”、”貧困と不条理”という大きなテーマを考察していきます。司教ミリエルとの出会いをきっかけに再生を目指すバルジャン、社会の冷たさに翻弄され続けるファンティーヌ――彼らの物語には、希望の灯火をもう一度ともす力が凝縮されているのです。

では早速、彼らが背負う運命と、その中で立ち上がろうとする意志の光を、本文で詳しく見ていきましよう。

4. ジャン・バルジャンの物語――罪と赦しの力

元囚人の苦しみと葛藤

釈放後も続く社会的偏見や貧困

ジャン・バルジャンは、パンを盗んだ罪によって19年間も投獄されていた元囚人。ようやく釈放されるものの、世間は彼を”犯罪者”と見なすことをやめません。手配書には「危険人物」として名前が刻まれ、旅の途中では宿を借りることすら拒まれ、まともな職も得ることができない――厳しい現実を、バルジャンは釈放直後から突きつけられました。彼の罪は微罪に近いものでしたが、巨大な社会構造の前では「一度罪を犯した者は一生(いっしょう)罪人」と扱われてしまいます。

こうした扱いを受け続けるうち、周囲への不信感と、自身への嫌悪感をいっそう深めていきます。どんなに努力しても過去の烙印を消せない以上、自分には未来などないのかもしれない――思い詰める絶望の中で、生まれ持った善意や優しさを押し込め、社会に対して心を閉ざすほうへ傾きかけます。

偽名での再出発と内部に巣食う罪悪感

やがて、とある町で偽名を名乗って生活し、工場経営を軌道に乗せ、ある程度の成功を収めるようになります。人助けを積極的に行い、周囲からは善き人物として尊敬のまなざしを向けられるほどになりました。だがその名声は、本名を隠し嘘によって成り立っているものでした。

偽名による生活は、バルジャンに安定と尊敬をもたらす一方、絶えず彼を苦しめる“罪悪感”の温床でもあります。「自分はもともと、法の裁きから逃げている身ではないのか」「本当に正しく生きていると言えるのか」。こうした問いは、孤独感をいっそう深めました。外面は立派な市民であっても、内面では矛盾や後ろめたさと闘い続ける――その苦悩は、再生を目指す人間がいかに困難な道を歩むことになるかを象徴的に示しています。

司教との出会いがもたらす転機

ミリエル司教の慈悲深い行為

ジャン・バルジャンにとって、運命を大きく変えた出会いが、敬虔な信仰心と限りない慈悲を持つミリエル司教との邂逅でした。釈放されたばかりで、誰からも宿を借りられなかったバルジャンを司教は温かく迎え入れ、食事と寝床を提供します。猜疑心に満ちたバルジャンはこうした純粋な好意すら信じられず、司教の銀の食器を盗んで逃げようとするのですが、翌朝捕まったところを司教が救ってくれる――本作のなかでも最も有名な場面の一つです。

司教はバルジャンが盗んだ銀の食器を「彼に与えたもの」として警官を納得させるのみならず、「忘れ物だよ」とばかりに銀の燭台も持たせて送り出します。計り知れない慈愛に彼は大きな衝撃を受け、「自分を許してくれた」という司教の思いに触れて初めて、人間の善意というものを実感し始めるのです。

自己卑下からの解放と“許し”の象徴

司教の行為は、バルジャンにとって“許し”の象徴であり、自らを卑下していた状態からの解放の第一歩となりました。過去の罪や社会的な偏見が拭いきれなかった心に、司教の絶対的な慈悲が深く染み渡った結果、”自分も人を愛し、善行を積むことができる存在なのだ”という新たな自己認識を持つようになるのです。

この瞬間こそ、ジャン・バルジャンが“再び生きる”道を歩み出すための最初の鍵と言ってもよいでしょう。社会から捨てられたはずの彼が、「再び立ち上がることを許され、期待されている存在」であると感じ取ったとき、突如何かが大きく変わります。司教との出会いは、『レ・ミゼラブル』最大のテーマである“人間が持つ善への可能性”を、もっとも象徴的に示すエピソードと言えるのです。

「再生」を体現する人物像

人生をやり直す決断と困難

司教との出会いを機に、ジャン・バルジャンは「もう一度正しく生き直そう」という決意を固めます。しかしその道は、平坦ではありません。釈放された元囚人、という過去があり、警官ジャベールの執拗な捜査の目が常に迫っています。さらに、過去の自分が受けた仕打ちを思い返せば、社会への憎悪が再燃しかけることもしばしばです。

それでもバルジャンは、自分が司教から託された“善の心”を守り抜こうとします。苦境に立たされるたびに、かつての自分であれば復讐の念を抱いたかもしれない場面でも、“それでは司教の恩を裏切ることになる”と自らを戒めるのです。こうした彼の奮闘が、作品全体において、「人間の成長」というモチーフを強く印象づけています。

社会貢献に身を捧げる姿勢が示す人間の可能性

バルジャンは、偽名を使いながらも工場経営や都市の発展に寄与し、自分が得た収益を困っている人々に分け与え、社会に役立つ事業を率先して行おうとします。これは単に「善人ぶりたい」という自己満足ではなく、“自分を救ってくれた司教の精神を世に広めたい”“過去の罪を悔いて、贖罪の意を示したい”という深い思いに支えられた行為です。

社会そのものはなかなか変わらず、バルジャン自身も数々の危機を乗り越えなければなりません。それでも彼は、かつての自分が味わった苦しみを他の人々にも味わわせたくない――そんな強い信念を持って、地道に人助けを続けます。

ジャン・バルジャンは「再生」を体現する人物として、『レ・ミゼラブル』の中心に位置付けられています。彼の人生がたどる道筋には、過去の罪に縛られながらも希望を捨てずに生きようとする人間の強さ、そして他者を思いやる姿勢が生み出す“善の連鎖”が明確に示されています。古今東西、犯罪者や挫折者、弱者に対して世間の眼差しは厳しいものですが、バルジャンの姿は「それでも人は変われるのだ」というメッセージを力強く伝えてくれるのです。

まさに、彼が「罪と赦し」というテーマを背景に“再生”を遂げていく様は、本作の核となる魅力といえるでしょう。そして読者は、バルジャンの歩みに寄り添うことで、人間存在の可能性を信じる勇気を得るのです。次章では、そんなバルジャンと深く関わりを持つファンティーヌの悲劇に焦点を当て、貧困と社会の不条理を描く作品の側面を探っていきます。

5. ファンティーヌの悲劇――社会の犠牲者が投げかける問題

貧困と不条理がもたらす悲劇

女性が置かれた厳しい社会環境

ファンティーヌは『レ・ミゼラブル』において、当時のフランス社会で弱い立場に置かれていた女性の象徴的存在です。若くして未婚の母となったファンティーヌは、娘のコゼットを養うために工場で働き、わずかな給金を娘の預け先であるテナルディエ夫妻に送り続けます。しかし19世紀前半のフランスでは、女性が一人で生活費を稼ぐこと自体が非常に難しく、さらに「未婚の母」というだけで周囲から差別や中傷を受ける状況に置かれがちでした。

そんなファンティーヌの苦境は、ほんの些細な誤解や悪意で、あっという間に決定的な打撃を受けてしまいます。工場の同僚たちに嘘の噂を流され、雇い主から解雇されたファンティーヌは、家賃の支払いさえもできないほどに追い詰められていきます。当時、女性が正規の職を失うことは即ち生活基盤を失うことであり、社会保障なども充実していない時代においては、一度転落すると立ち直る機会をほとんど得られないのが実情でした。

娘のコゼットを守るための犠牲

ファンティーヌの行動原理は常に「コゼットを幸せに育てたい」という母としての強い願いでした。しかし、貧困と不条理が支配する社会では、それすらも叶わない現実が待ち受けています。ファンティーヌは解雇後、コゼットの養育費を工面するために髪を売り、歯を売り、ついには自らの身体を売ることさえ選ばざるを得なくなります。そこには、我が子を守るためならどこまでも身を削る覚悟があり、同時に社会の冷酷さが浮き彫りになるのです。

やがて体調を崩し、命を縮めるほどの苦境に陥ったファンティーヌは、一方的に“身持ちの悪い女”と蔑まれ、さらなる悲惨な仕打ちを受けます。その姿は、弱者を追い詰める社会の不条理を暴き出し、読者の胸に痛切な印象を残すことでしょう。

ファンティーヌが象徴するもの

社会構造による弱者の追い詰められ方

ファンティーヌが経験する悲劇は、決して「彼女個人の不運」というだけで説明できるものではありません。むしろ当時のフランスにおける厳しい社会構造――女性に対する偏見、貧困層への救済の薄さ、そして一度職を失うと再起が難しい制度的欠陥――の犠牲者といえます。彼女の苦しみは、読み手に「なぜこれほどまでに弱い立場の人間があっさりと切り捨てられてしまうのか」という疑問を突きつけるのです。

実際、ファンティーヌのような境遇の女性は当時も少なくありませんでした。結婚制度や家族制度が厳格だった時代に「母子家庭」で生きることは、想像を絶する困難を伴ったのです。こうした背景を踏まえて読むと、ファンティーヌの物語は、社会的弱者がいかに追い詰められるかを象徴的に示していることがわかります。

革命の足音と“ミゼラブル(悲惨)”な人々

物語の時代背景には、革命の動きや社会改革への期待がちらついています。しかし、実際にファンティーヌのような女性が直面する差別や不平等、貧困の現実はあまりにも厳しく、革命の理想が届くより先に命を落としてしまう人々も多かったのです。まさに彼女こそ“ミゼラブル(悲惨)”な人々の一人であり、その叫びは、変革を求める時代のうねりと同時に「誰が本当に守られるべき存在なのか」という問いを投げかけます。

激動の歴史が幕を開けようとする時代でも、最も弱い立場の者たちは救済されないまま忘れ去られがちです。ファンティーヌの悲劇は、「社会を変える」という大義がどれほど声高に叫ばれていても、個々人の生活の底辺にこそ真の苦しみがあるのだと訴えかけているのです。

ジャン・バルジャンとの関わり

ファンティーヌの救済を誓うジャン・バルジャン

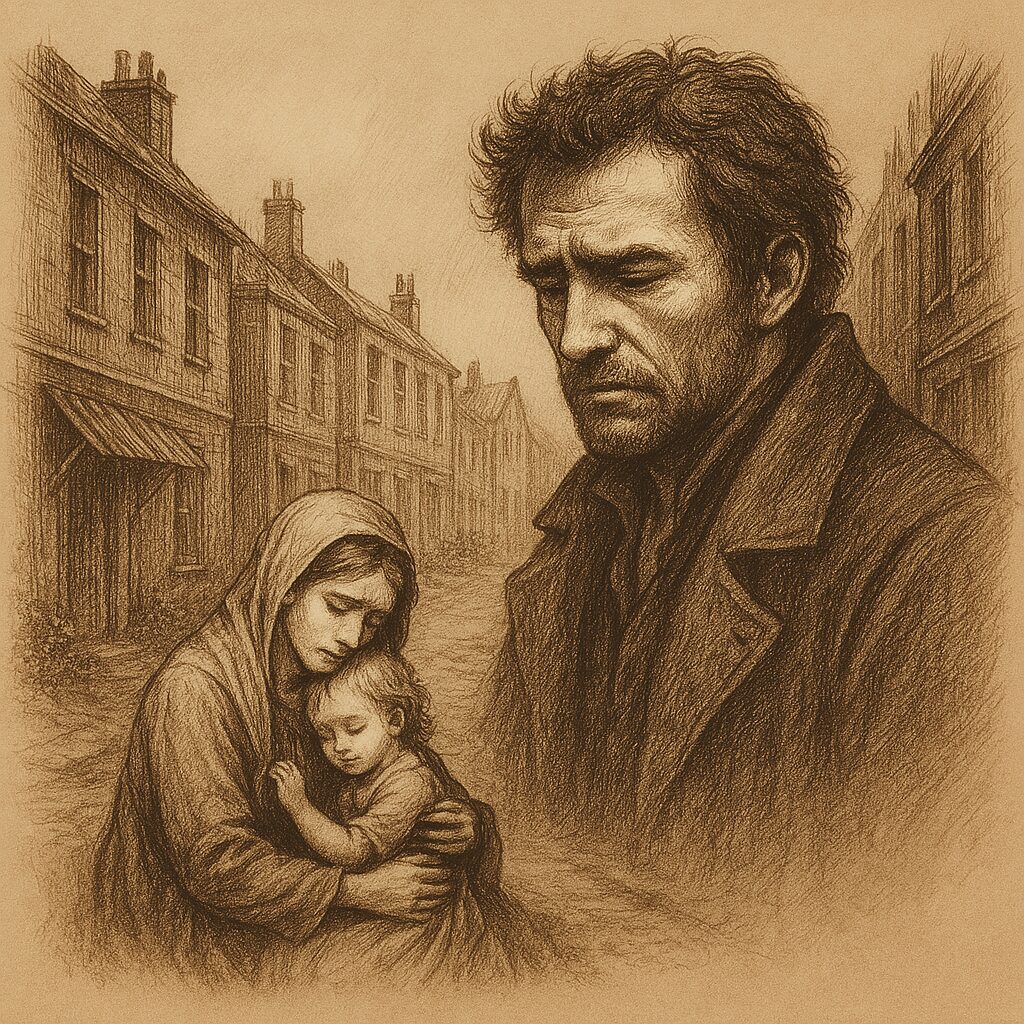

ファンティーヌは過酷な運命の果てに、通りがかりの警官ジャベールに逮捕されそうになり、さらに病で倒れてしまいます。そこに現れたのが、新しい名で生きていたジャン・バルジャンです。彼はかつての自分と同じように社会から見放されているファンティーヌの姿に胸を痛め、彼女を救うことを決意します。

しかしバルジャン自身も、元囚人という立場から逃れられず、ジャベールからの追及を受ける身です。そのため、ファンティーヌを全面的に救済するには大きなリスクを伴います。にもかかわらず、バルジャンは「コゼットを助け出すこと」と「ファンティーヌを安心させ、彼女が安らかに眠れるよう尽力すること」を命がけで引き受けるのです。

そこに表れる慈愛と自己犠牲の精神

バルジャンがファンティーヌに差し伸べる手は、単なる同情や思いつきではありません。かつて司教ミリエルから受けた無償の慈愛を、今度は彼女に注ごうとする“善意の連鎖”とも言うべき行為です。彼女の苦しみに自らを重ね合わせることで、一度失われかけた人間性を取り戻し、なおかつファンティーヌの命を救おうとする――この姿勢は、『レ・ミゼラブル』が訴えかける「愛と寛容がもつ力」の体現にほかなりません。

また、バルジャンが最終的に選ぶ行動は、彼自身の逃亡生活や社会的地位さえ危うくするものであり、まさに自己犠牲の精神がそこに宿っています。ファンティーヌの悲惨な境遇がなければ、バルジャンは自分の安全だけを考えて生きる選択肢を選んでいたかもしれません。しかし、ファンティーヌの叫びを見過ごせないほどの“善”と“慈愛”が、彼の中には確かに育っていたのです。

その結果、ファンティーヌの命がどうなるかは物語の中で切なくも明示されますが、その死を通じてバルジャンが背負った「コゼットを救う」という誓いは、物語全体にとって欠かせない重要な要素となっていきます。ファンティーヌの人生はあまりにも悲惨でしたが、そこにこそ、人間がいかに非情な社会に押しつぶされるか、そしていかに他者によって救われうるかが鮮烈に表現されているのです。

この悲劇を経て、バルジャンはコゼットと出会い、新たな親子の絆を結びながら、自身の“再生”をより明確に意識するようになります。

結び――次回の展望

ジャン・バルジャンとファンティーヌのエピソードは、『レ・ミゼラブル』全体の中でも“罪と赦し”“貧困と不条理”を鮮やかに浮かび上がらせる重要な章といえます。再生を願う人間の内面を深く描きながら、社会が弱者をどのように扱うかという普遍的な課題をも投げかける点が、この物語の大きな魅力でしょう。

次回の第3回「希望の灯火[葛藤編]― 法と革命のはざまで」では、法と秩序を絶対視する警官ジャベールの葛藤、そして革命のバリケードへと向かう若い理想家たちの姿を中心に、“正義とは何か”“社会をどう変え得るのか”といったテーマをさらに掘り下げてまいります。

コメント