私たちは人生で何度も挫折し、時に自分自身や他者への信頼を失うことがあります。そんな時、心に灯りをともしてくれる物語があります。

太宰治の『走れメロス』は、単なる古典の翻案ではなく、現代を生きる私たちにも深い示唆を与えてくれる物語です。友情と信頼の力、約束を守る誠実さ、そして諦めない心——これらのテーマは、人生の再生を模索する私たちにとって、かけがえのない指針となるでしょう。

太宰治が描く友情と信頼の物語

『走れメロス』のあらすじと時代背景

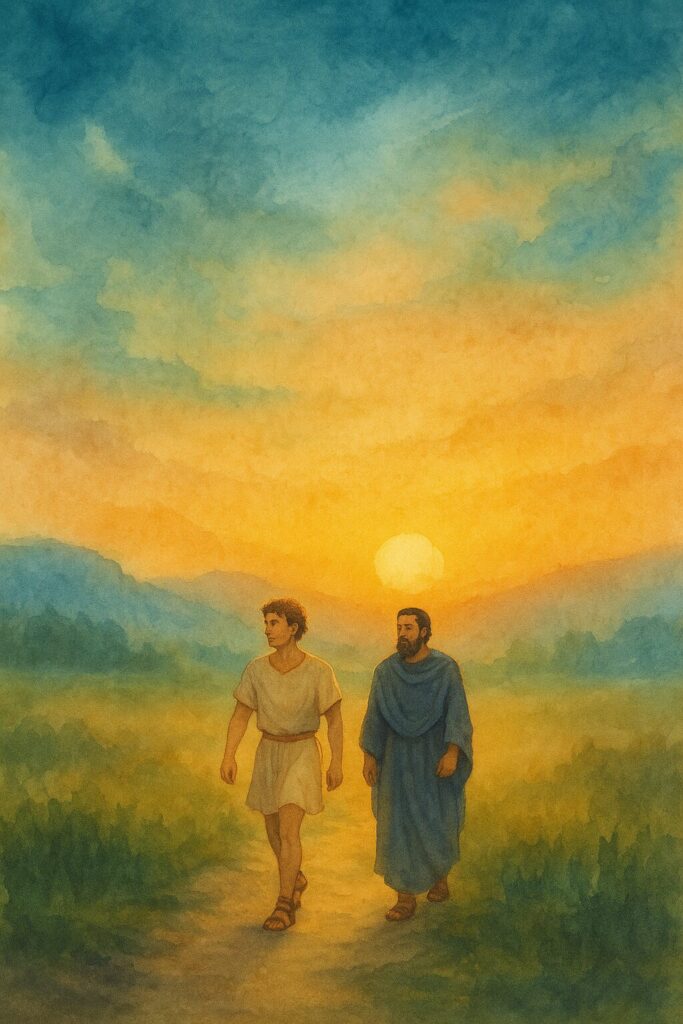

『走れメロス』は、紀元前4世紀頃のシシリー島を舞台にしています。主人公のメロスは、シラクスの町を治める暴君ディオニスの不信と横暴に怒り、王を殺そうと決意します。しかし計画は事前に発覚し、メロスは捕らえられてしまいます。

死刑を宣告されたメロスは、「妹の結婚式のために3日間の猶予をください。3日後には必ず戻ってきます」と王に頼みます。王は人間不信から「人間は信じあえない生き物だ」と断言しますが、メロスの友人セリヌンティウスが身代わりになることを条件に、王は願いを聞き入れます。

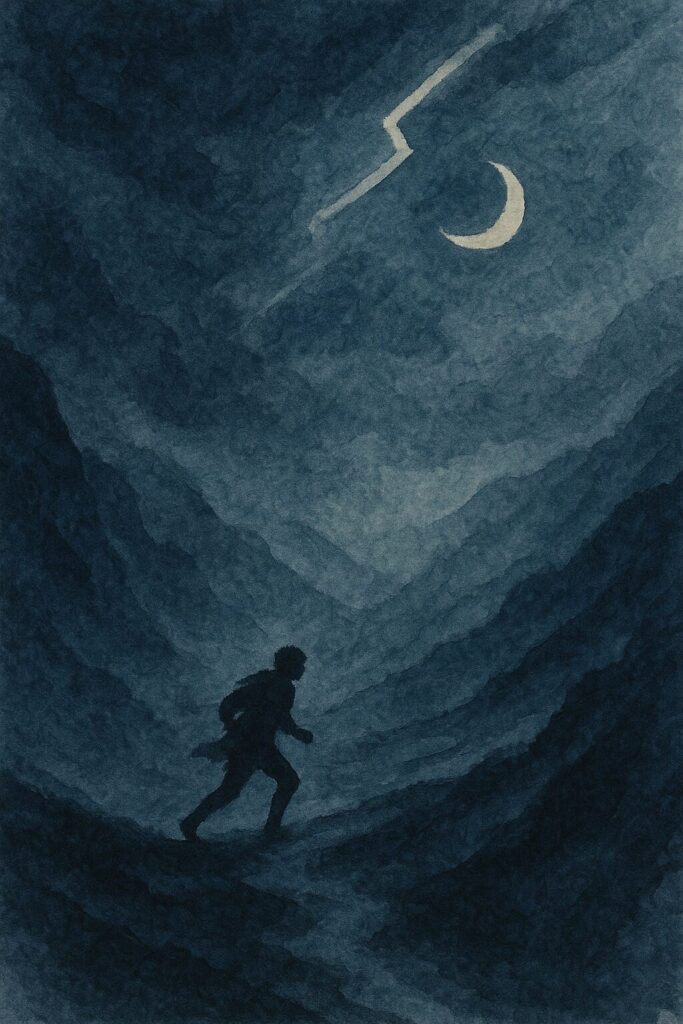

メロスは妹の結婚式を無事に終え、約束通り3日目に戻ろうとしますが、道中では山賊、嵐、川の氾濫など様々な困難に見舞われます。それでも「約束を守らなければ、友を死なせてしまう」という一心で、メロスは最後の力を振り絞って走り続けます。

太宰治がこの作品を発表したのは1940年、第二次世界大戦が始まった翌年でした。時代の閉塞感と人間不信が広がる中、太宰は人間の信頼と誠実さを問い直そうとしたのかもしれません。

原典との比較:太宰治独自の解釈

『走れメロス』の原典は、古代ローマの詩人シラーの詩「人質」や、ギリシャの伝説に基づいています。太宰はこれらの原典をベースにしながらも、独自の解釈を加えています。

原典では友情の美しさや忠誠心が強調されていますが、太宰版では「人間が人間を信じることの困難さと尊さ」にフォーカスが当てられています。特に注目すべきは、帰路の途中でメロスが抱く「このまま逃げてしまいたい」という葛藤です。これは太宰が付け加えた要素で、人間の弱さと向き合った上での信頼の再生という、より深いテーマを生み出しています。

また、王ディオニスの描写も太宰独自のものです。王は単なる暴君ではなく、人間不信に陥った悲しい人物として描かれています。これにより、メロスの物語は単なる冒険譚ではなく、「不信から信頼への再生」という普遍的なテーマを持つ物語へと昇華されているのです。

メロスとセリヌンティウスの絆

メロスとセリヌンティウスの友情は、『走れメロス』の中核をなすテーマです。二人の絆は、言葉による約束以上の、魂の結びつきとして描かれています。

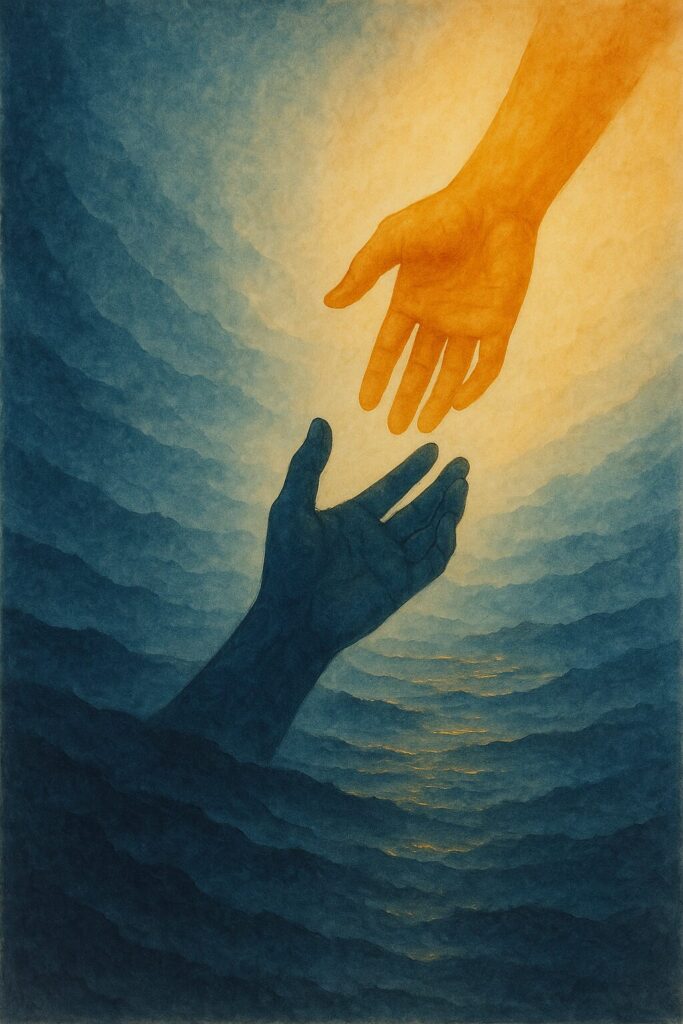

注目すべきは、セリヌンティウスの姿勢です。彼は友のために命を賭ける覚悟を持ちながらも、最後までメロスを信じ続けます。処刑の時間が近づいても「メロスは必ず来る」と信じる姿は、真の信頼とは何かを私たちに教えてくれます。

一方、メロスの方も単なる義務感だけでなく、友への深い愛情から約束を守ろうとします。彼の「走り」は、肉体的な限界との闘いであると同時に、弱さや疑念といった内なる敵との闘いでもあるのです。

二人の友情は、互いの弱さを認め合った上で成り立つ、成熟した関係です。この点が、『走れメロス』を単なる友情賛歌以上の深みを持つ物語にしています。

『走れメロス』に見る人間性の再生

王ディオニスの不信と絶望

物語の始まりにおいて、王ディオニスは完全な人間不信に陥っています。「人間は信じあえない。私は悪い人間を殺しているだけだ」と自らの暴政を正当化し、メロスの言葉も信じようとしません。

この王の姿は、深い絶望と孤独を抱えた人間の象徴です。彼は権力を持ちながらも、誰も信じられない苦しみを抱えています。その意味で、王もまた「再生」を必要としている人物なのです。

太宰治は王の内面にも光を当てることで、人間不信は誰もが陥る可能性のある状態であり、そこからの再生も可能であることを示唆しています。物語の最後で王が「わしも、人を信じられぬ人間であったか」と涙を流す場面は、人間性の再生の瞬間を捉えたものと言えるでしょう。

メロスの内なる葛藤と自己との対話

『走れメロス』の真の山場は、帰路の途中でメロスが経験する内的葛藤です。体力の限界を感じ、「もう走れない」「逃げてしまいたい」という誘惑に駆られる場面は、人間の弱さを赤裸々に描いています。

「私は、これほど弱い人間だったか」というメロスの自問自答は、自己との誠実な対話の始まりです。彼は自分の弱さを認めた上で、それでも前に進む決意をします。この自己認識と克服のプロセスこそが、真の意味での「人間性の再生」なのです。

私たちの人生においても、自分の限界や弱さと向き合う瞬間は訪れます。そんな時、メロスのように自分の弱さを認めつつも、それに打ち勝つ勇気を持つことが、再生への第一歩となるのではないでしょうか。

約束を守る決意:人間性の回復

メロスが最後の力を振り絞って走り続ける姿は、人間性の本質を示しています。彼は単に「約束だから」という形式的な理由ではなく、「友を死なせたくない」という純粋な愛から走るのです。

「信じられているから走るのだ」というメロスの言葉は、信頼と責任の相互関係を表しています。信じられることで人は強くなり、責任を果たすことで信頼は深まります。この好循環こそが、人間性の回復と再生をもたらすのです。

物語の最後、メロスとセリヌンティウスが抱き合い、王が涙を流す場面は、三者三様の「再生」の瞬間です。メロスは自分の弱さを乗り越え、セリヌンティウスは友への信頼が報われ、王は人間不信から解放されます。この三重の再生が、物語に深い感動をもたらしているのです。

現代社会における信頼の価値

不信と分断の時代に『走れメロス』が問いかけるもの

私たちの生きる現代社会は、しばしば「不信と分断の時代」と呼ばれます。SNSでの誹謗中傷、政治的対立、世代間ギャップ——あらゆる場面で人々の間の溝が深まっているように感じられます。

このような時代だからこそ、『走れメロス』が問いかける「人は信じあえるのか」という問いは、切実な意味を持ちます。ディオニス王のように「人間は信じられない」と諦めてしまうのか、それともメロスとセリヌンティウスのように、困難があっても信頼し合う関係を築くのか——私たちは選択を迫られているのです。

太宰治は、人間不信の先にあるのは孤独と絶望だけであり、真の再生は信頼の回復によってのみ可能であることを、この物語を通して教えてくれています。

友情と信頼が生み出す力

『走れメロス』で描かれる友情は、単なる感情ではなく、人を動かす強大な力として描かれています。メロスが自然の猛威や自分の弱さを乗り越えられたのは、セリヌンティウスとの友情があったからです。

現代社会においても、真の友情と信頼関係は私たちに大きな力を与えてくれます。孤独や挫折を感じた時、信頼できる人の存在は心の支えとなります。また、誰かに信頼されていると感じることは、自分自身を奮い立たせる原動力になるのです。

「あなたのことを信じている」という言葉と態度は、相手に大きな力を与えます。信頼されることで人は成長し、自分の可能性を最大限に発揮できるようになるのです。

他者を信じる勇気と自己変革

他者を信じることは、常にリスクを伴います。裏切られる可能性もあるからです。しかし、そのリスクを恐れて誰も信じなければ、王ディオニスのような孤独な人生を送ることになるでしょう。

『走れメロス』は、他者を信じる勇気の大切さを教えてくれます。セリヌンティウスがメロスを信じ続けたように、時には「信じる」という選択をすることが、人間関係を豊かにするのです。

また、信頼関係は自己変革をもたらします。メロスは友に信頼されることで自分の弱さを克服し、王は二人の友情を目の当たりにして人間不信から解放されます。他者との信頼関係を通じて、私たちは自分自身をより良く変えていけるのです。

自分自身との約束を守ること

メロスの走りに見る人生の困難との向き合い方

メロスの走りは、人生の困難との向き合い方を象徴しています。彼は山賊、嵐、川の氾濫など、外的な困難に直面しますが、最大の敵は自分自身の中にある弱さでした。

人生においても同様です。私たちが直面する最大の敵は、しばしば外的な障害ではなく、「もうだめだ」「逃げ出したい」という内なる声です。メロスが「走れ!メロス」と自分を鼓舞したように、時に自分自身を励まし、前に進む勇気を持つことが必要なのです。

また、メロスは自分の限界を認識しながらも、「それでも走る」選択をします。これは「完璧でなくても、できる範囲で最善を尽くす」という、現実的かつ力強い生き方を示しています。

自己への誠実さが生み出す再生の力

メロスの物語で重要なのは、彼が自分の弱さや限界と誠実に向き合ったことです。「私は、これほど弱い人間だったか」という自己認識は、決して自己否定ではなく、より深い自己理解への第一歩でした。

自分自身に嘘をつかず、弱さも含めた全体としての自分を受け入れることは、真の再生への道です。自分の弱点から目を背けるのではなく、それを認めた上で「それでも前に進む」選択をすることで、私たちは成長していけるのです。

太宰治自身も、自分の弱さや欠点と真摯に向き合った作家でした。『走れメロス』には、彼自身の内的葛藤と再生への願いが投影されているのかもしれません。

諦めない心の重要性

メロスが最後まで諦めなかったことは、物語の核心です。「もう無理だ」と思える状況でも、彼は走り続けました。この「諦めない心」は、人生の再生に不可欠な要素です。下記の部分は、作品中もっとも美しい文章だと私には思われます。この場面は、最初に読んだときから脳裏に焼き付いたまま二度と離れなくなっているようです。

(原文から)

青空文庫:『走れメロス』太宰治から

ふと耳に、潺々

、水の流れる音が聞えた。そっと頭をもたげ、息を呑んで耳をすました。すぐ足もとで、水が流れているらしい。よろよろ起き上って、見ると、岩の裂目から滾々

と、何か小さく囁

きながら清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手で掬

って、一くち飲んだ。ほうと長い溜息が出て、夢から覚めたような気がした。歩ける。行こう。肉体の疲労恢復

と共に、わずかながら希望が生れた。義務遂行の希望である。わが身を殺して、名誉を守る希望である。斜陽は赤い光を、樹々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までには、まだ間がある。私を、待っている人があるのだ。少しも疑わず、静かに期待してくれている人があるのだ。私は、信じられている。私の命なぞは、問題ではない。死んでお詫び、などと気のいい事は言って居られぬ。私は、信頼に報いなければならぬ。いまはただその一事だ。走れ! メロス。

底本:「太宰治全集3」ちくま文庫、筑摩書房

1988(昭和63)年10月25日初版発行

1998(平成10)年6月15日第2刷

底本の親本:「筑摩全集類聚版太宰治全集」筑摩書房

1975(昭和50)年6月~1976(昭和51)年6月

入力:金川一之 校正:高橋美奈子

2000年12月4日公開 2011年1月17日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

私たちの人生においても、「もうだめだ」と思える挫折や困難は必ず訪れます。そんな時、すぐに諦めるのではなく、可能な限り前に進む姿勢が大切です。完璧に達成できなくても、諦めずに努力する過程自体に価値があるのです。

しかし、ただやみくもに頑張ればいいわけではありません。メロスには明確な目的(友を救うこと)があり、それが彼の力の源泉でした。私たちも「何のために諦めないのか」という目的意識を持つことで、困難を乗り越える力を得られるでしょう。

『走れメロス』から学ぶ人生再生のヒント

信頼関係を築く勇気

『走れメロス』から学べる最初のヒントは、「信頼関係を築く勇気」です。メロスとセリヌンティウスの友情は、互いを信じる勇気から始まりました。

現代社会では、傷つくことを恐れて深い人間関係を避ける傾向があります。しかし、そのような浅い関係ばかりでは、真の充実感は得られないでしょう。時には傷つくリスクを恐れず、誰かを信じる勇気を持つことが、豊かな人間関係への第一歩となります。

信頼関係を築くためには、まず自分から相手を信じる姿勢が大切です。セリヌンティウスがメロスを信じたように、先に手を差し伸べることで、相手も応えてくれるものです。

困難に立ち向かう力

二つ目のヒントは、「困難に立ち向かう力」です。メロスは様々な障害に直面しながらも、最後まで走り続けました。

人生の再生を目指す時、道のりは決して平坦ではありません。過去の習慣や考え方、周囲の環境など、様々な障害が立ちはだかるでしょう。そんな時、メロスのように「それでも前に進む」決意が必要です。

困難に立ち向かう力を養うためには、小さな成功体験を積み重ねることが効果的です。一度にすべてを変えようとするのではなく、できることから少しずつ始め、小さな達成感を味わうことで、より大きな挑戦への自信を育てることができます。

自己犠牲と他者のための行動

三つ目のヒントは、「自己犠牲と他者のための行動」です。メロスもセリヌンティウスも、自分の命を犠牲にする覚悟で行動しました。

これは「自分を犠牲にしなければならない」という意味ではなく、自分だけの利益や安全を超えた価値があることを示しています。他者のために行動することで、私たち自身も成長し、より充実した人生を送れるのです。

現代社会では「自分さえよければ」という考え方が蔓延しがちですが、真の幸福は他者との繋がりの中にあります。誰かのために少しでも行動することで、自分自身の人生も豊かになっていくのです。

太宰治自身の再生への願い

作家の人生と『走れメロス』の関連性

太宰治の人生は、苦悩と再生の繰り返しでした。複数回の自殺未遂、アルコール依存症、複雑な人間関係——彼は常に自分自身と闘いながら創作を続けました。

『走れメロス』が書かれた1940年は、太宰にとって比較的安定した時期でした。結婚し、創作活動も順調だったこの時期に、彼は「信頼」と「再生」をテーマにした物語を書いたのです。

メロスの内的葛藤や、王の人間不信には、太宰自身の経験が投影されているのかもしれません。作家は自分の弱さや挫折を素材にしながら、それを乗り越える物語を紡ぎ出したのです。

人間不信から信頼への回帰

太宰治は生涯、人間関係に悩み苦しんだ作家でした。彼の多くの作品には、人間不信や孤独感が表現されています。

しかし、『走れメロス』では「人間不信から信頼への回帰」という希望的なテーマが描かれています。これは太宰自身の願望でもあったのではないでしょうか。人を信じられず苦しむ王の姿に自分を、そして信頼を取り戻す王の変化に自分の希望を投影したのかもしれません。

彼の作品の中で『走れメロス』が特に愛され続けているのは、この「信頼への回帰」という普遍的なテーマが、読者の心に深く響くからではないでしょうか。

太宰文学に見る希望の光

太宰文学は暗さや絶望感で語られることが多いですが、その作品群を通して見ると、常に「再生」への願いが込められています。『人間失格』のような暗い作品でさえ、人間であることの苦しみを描きながらも、その先にある救いを模索しているのです。

『走れメロス』は太宰文学の中でも特に希望の光が強く感じられる作品です。人間不信から信頼へ、絶望から希望へ、孤独から絆へ——この物語に描かれた変化は、太宰自身が求め続けた「再生」の姿なのかもしれません。

作家が自らの作品に込めた再生への願いは、今を生きる私たちの心にも届き、人生の指針を与えてくれます。

読者の皆さんへ:あなたの人生における『走れメロス』

あなたの人生におけるメロスとセリヌンティウス

読者の皆さんの人生を振り返ってみてください。あなたはメロスのように、誰かのために全力で走ったことがありますか?あるいはセリヌンティウスのように、誰かを無条件に信じたことはありますか?

人生において、私たちは時にメロスであり、時にセリヌンティウスです。誰かのために頑張る時もあれば、誰かの帰りを信じて待つ時もあります。どちらの役割も、人間関係において大切なものです。

また、時には王ディオニスのように人間不信に陥ることもあるでしょう。傷つき、裏切られ、「もう誰も信じられない」と感じる時もあるかもしれません。しかし、その先には再生の可能性が待っています。誰かとの信頼関係が、あなたの心を再び開いてくれるかもしれないのです。

約束を守ることの現代的意義

現代社会では、約束を軽く考える風潮があります。スマートフォンの普及により、約束の変更や延期が容易になり、「ドタキャン」も珍しくありません。

しかし、『走れメロス』は約束を守ることの本質的な意義を教えてくれます。それは単なる社会的マナーではなく、人間関係の基盤を作るものだということです。

約束を守るということは、「あなたを大切に思っている」というメッセージでもあります。メロスが命がけで約束を守ろうとしたように、私たちも約束の重みを感じ、できる限り誠実に対応することで、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。

信頼を取り戻す第一歩

人生の再生は、大きな変化から始まるものではありません。小さな一歩の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらすのです。

信頼関係を取り戻す第一歩として、以下のことから始めてみてはいかがでしょうか

太宰治の『走れメロス』は、80年以上前に書かれた物語ですが、その本質的なメッセージは今も変わりません。信頼と友情、約束を守る誠実さ、そして諦めない心——これらの価値は、時代を超えて人生の再生をもたらすものなのです。

あなたも今日から、自分なりの「走れメロス」を始めてみませんか?

コメント