1. はじめに:文学による心の再生を求めて

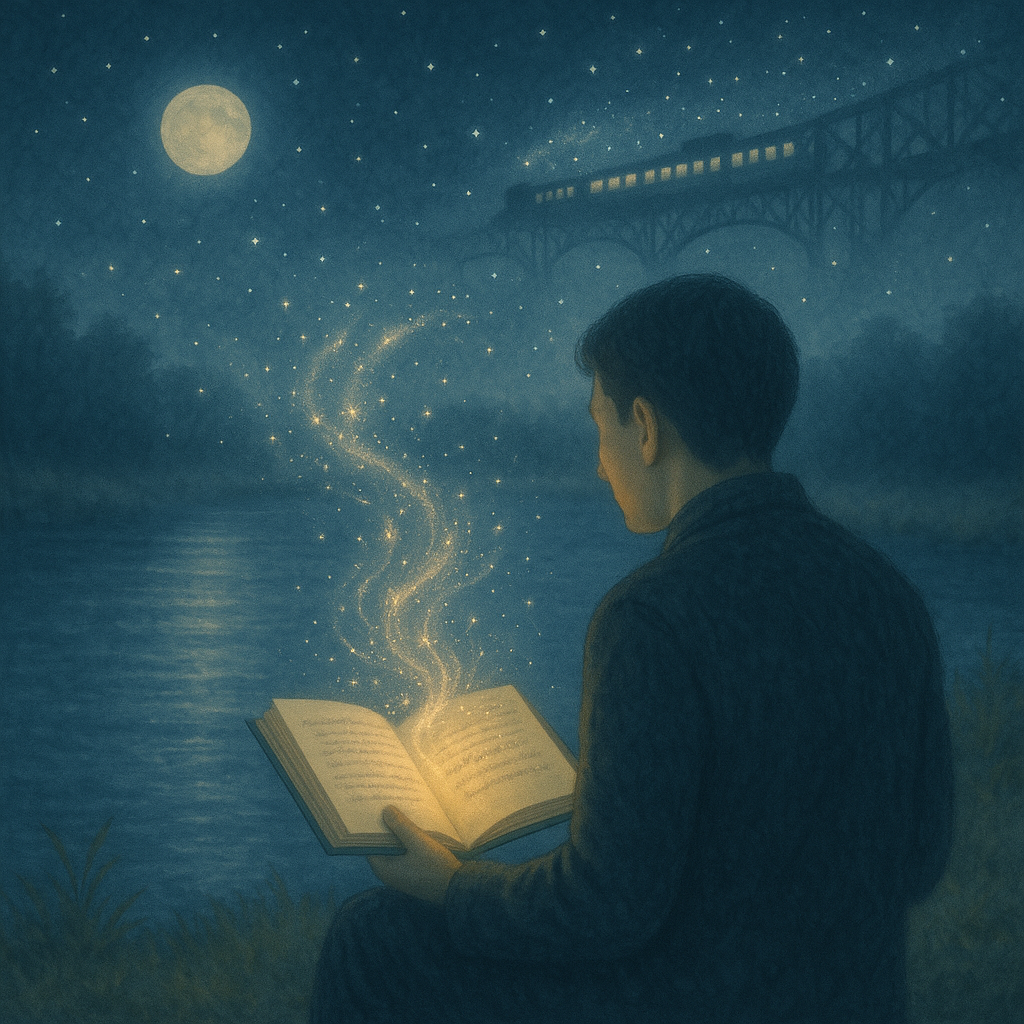

人生のどこかで、誰しも生きる意欲を失いかける瞬間が訪れます。そのとき、文学がそっと心に灯をともすことがある。悲嘆や孤独を抱えたまま、それでも前へ進もうとする “再生の力” を伝える作品に出合うたび、我々は再び歩き出す勇気を得ます。

宮沢賢治の “トシ永訣三部作” ――「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」――は、最愛の妹・トシの死の床で生まれた三篇の詩です。1922年11月27日、時に“命は夕まで”と言われたトシの臨終を前にして詠われたこれらの作品は、単なる喪失を超え、再生への契機を含む深い祈りの詩群です。

賢治自身はこれらを “心象スケッチ” と呼び、個人的な死別の痛みを、宇宙や無常とつながる普遍的な感情へと昇華させています。また、これらの作品は詩集『春と修羅』(1924年)にまとめられ、彼の創作の原点として位置付けられています。

本記事では、これら三篇を単なる悲嘆の記録としてではなく、“喪失から再生へ” というプロセスをたどる文学として読み解きます。読者それぞれの人生に重ねることで、新たな一歩を踏み出す手がかりにしていただければ幸いです。

2.トシ永訣三部作とは?

【おことわり:”トシ永訣三部作”という名称は筆者の造語です】

2.1 「永訣の朝」

けふのうちにとほくへ行ってしまふわたくしのいもうとよ

1922年11月27日付けで詩集『春と修羅』に収められた「永訣の朝」は、最愛の妹・トシが “今日中に死ぬ” という喪失の瞬間を、鮮烈かつ祈りを込めて描いた詩です。冒頭の「けふのうちに とおくへいつてしまふわたくしのいもうとよ」という一行には、辛くも優しい悲しみが濃密に詰まっています。また、「みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ」という自然描写は、痛みの中にあって生まれる “再生への予兆” をわずかに含んでいるようにも読めます。

蒼鉛いろの暗い雲から

みぞれはびちよびちよ沈んでくる

冷たいみぞれが“聖なる食”へ変じる祈りが込められ、賢治が詩全体を通して打ち出す“自然のなかで再び命がつながる”というイメージが透けて見えます。

本詩は、賢治自身が妹の死を受け入れようとする筆先が、原初の絶望から少しずつ心を“再び開く”方向へ向かう瞬間をとらえています。作品末尾に見られる「どうかこれが天上のアイスクリームになつて」という表現には、悲しみを超えて“祈ることによる再生”の可能性がうたわれています。

「永訣の朝」は、単なる別れの詩ではなく、悲嘆から再び歩む力へと転じていく文学的序幕なのです。

2.2 「松の針」

わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ

泣いてわたくしにさう言つてくれ

「永訣の朝」の余韻の中から続く「松の針」は、妹・トシが “林へ行きたい” と願った終末の想いを象徴する一篇です。賢治は夜の森に赴き、雪交じりのみぞれがついた松の枝を病床のトシに届けます。そこで詩はこう描きます。

さつきのみぞれをとつてきた

あのきれいな松のえだだよ

おお おまへはまるでとびつくやうに

そのみどりの葉にあつい頬をあてる …

そんなにまでもおまへは林へ行きたかつたのだ

トシが松の針を頬に押し当てた瞬間、彼女はまるで「林と一体になりたい」と願うかのように映ります。その強い欲望には「まだ生きたい」という渇望だけでなく、肉体を超えた場所へ移りたいという深い祈りに似た意思の痕跡が残されています。この行為はとても痛ましく、そして美しい――“自然のなかで解放される”可能性を孕んでいます。

賢治の胸中には、妹の自由を願う一方で、自分だけが自然の森へ入り、日常へ戻れることへの罪と痛みがあります。「ほかのひと」を思い描きながら歩く自分と、苦痛の中で森に触れるトシ。この対比が、兄妹の距離と悲しさを際立たせています。詩は、松の針をむさぼるように林を慕うトシと、それにちょくせつは応えられない賢治の、強烈な不憫さに心の引き裂かれる様子を告げています。森林と病床の狭間で交わされるこの “無常への祈り” は、悲しみを通じて生まれる新たな視線、“再び生きる意思” をほのめかします。

2.3 「無声慟哭」

どうかきれいな頬をして

あたらしく天にうまれてくれ

三部作の最後を飾る「無声慟哭」は、“泣くまいとするほど悲しみは激しくなる” ことを鮮やかに描いた作品です。作品名が示すように “声にならない叫び” が胸を突きます。詩はこう始まります:

わたくしが青ぐらい修羅をあるいてゐるとき

おまへはじぶんにさだめられたみちを

ひとりさびしく往かうとするか

ここで賢治は、自身の苦悩を「修羅を歩いている」と表現します。仏教的用語で「修羅」は煩悩や苦しみの世界を指し、心がもがく様を示すのにふさわしい言葉です。そんな修羅の中にいる自分と、静かに「別の道」――じぶんにさだめられたみち――を進んでいくトシ。兄妹の信仰を共有していたものの、トシだけが清浄な道へと進もうとしている現実が、賢治に深い孤独と悲しみを突きつけます。

「信仰を一つにするたつたひとりのみちづれのわたくしが…」と続く詩行で、兄妹の深い絆を語りながら、その絆が断たれる瞬間の苦しみを浮かびあがらせます。 そしてトシが ――まるでこどもの苹果の頬―― で天へ旅立つその描写は、彼女の死がひとつの “清浄な再生” であることを暗示しているようです。

言葉が尽きずとも、涙の音さえ出ぬほどの深遠な悲哀が静けさの中にあることを、抑制された詩のリズムが余韻として響かせています。

この「無声慟哭」はただの哀しみの吐露ではなく、“声なき泣きの中で見つけられる、心の救い” のように読めます。詩編の最終部分では、微かなひかりのような何かが醸し出されているようです。

かへつてここはなつののはらの

ちひさな白い花の匂でいつぱいだから

ただわたくしはそれをいま言へないのだ…

わたくしのかなしさうな眼をしてゐるのは

わたくしのふたつのこころをみつめてゐるためだ

ああそんなに

かなしく眼をそらしてはいけない

三部作はここで感情の頂点を迎え、次章以降に続く“転換”への伏線を張る役割を持っています。

3.三部作の共通構造と“再生”のモチーフ

3.1 死の直面から始まる心の闇

「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」の三篇はいずれも、1922年11月27日、妹トシの “命が尽きる当日” の心象を描いた作品であり、この厳しい日を軸に展開される構造が共通しています。一日を通じて、先の見えない喪失と向き合い、苦悩と祈りが交錯する時間軸が詩を貫いています。

三作共通の初動として、賢治の心は「蒼鉛

いろの暗い雲」(「永訣の朝」)や「青ぐらい修羅をあるいてゐる」(「無声慟哭」)といった負の象徴に満たされています。特に「無声慟哭」での “修羅” とは仏教で言う苦しみの世界を指し、まさに心の闇の只中で詩を書き下ろしている苦境のリアリティを伝えています。

3.2 自然との交感を通じた精神の開放

一方で自然描写こそ、作品群に通底する “光” でもあります。三篇に共通するのは、みぞれや松、雲という自然要素を通じ、詩的な祈りと空間感覚を強めている点です。例えば「永訣の朝」での “みぞれ” は、冷たさの中に “天上の食” としての変容を暗示し、絶望の中に僅かな希望が芽吹いているようにも受け取れます。

「松の針」で松の枝を病床に届けるほどの強い行為には――トシが “林と一体になりたい” と願った深い切実さが象徴され――その行為自体が自然との精神的交感の支点となっています。また、“果実のような清らかさ” を象徴するリンゴの頬は、死と清浄性のイメージを繋ぐ媒体として登場します。

こうした描写は、賢治が自身の「心象スケッチ」として位置づけた詩の手法とも重なります。個人的な悲しみを “宇宙や無限の時間につながる普遍的な心象” として描くことで、繊細な自然像を通して心の浄化と拡張を試みています。

3.3 祈りがつむぐ“再生”への期待感

三篇には一貫して “祈り” の構造が存在しています。「永訣の朝」での “天上の食” への願い、「松の針」における “林へ導く” 行為、「無声慟哭」での法華経信仰による “清浄な転生への祈願”。これらの方向づけが、一連の詩が単なる絶望の吐露ではなく、痛みから拓かれる再び歩むためのプロセスであることを示しています。

また、「無声慟哭」には「どうかきれいな頬で あたらしく天にうまれてくれ」という弟妹への強い願いがあり、清らかなまた別の世界へ――つまり “新たに生まれ変わる” 転生願望が詩の最後に光を放ちます。

この章のまとめ:三部作の構造

三篇は、死に直面した兄妹の絶望を描きつつ、自然の営みと信仰を通じて、 残された者の心が “再び歩き出す契機” を構成しています。構造としては「闇→交感→祈り/転生への志向」と進行し、喪失を越える文学としての力を与えます。まさにこのプロセスこそが、作品群に流れる “再生” という主題の根幹だと捉えています。

4.トシ三部作のその後への影響

4.1 「青森挽歌」における回想

1923年夏、賢治は妹トシの死後、サハリン(旧樺太)へ旅します。この旅は、表向きは農学校生徒の就職斡旋のためとされていますが、実際には「亡き妹と交信したい」という深い悲嘆に動かされた「傷心旅行」でした。

旅の途上、彼は「青森挽歌」や「宗谷挽歌」など、トシを追慕する詩篇を創作します。その中で繰り返されるのは「幻視」「幻聴」といった言葉。これらは、死を通じて妹の声や姿を “異空間” から受信したような体験を示し、トシがすでにこの世を離れたことを賢治自身が理解しながら、その存在と交わり続けようとする必死の試みなのです。

そして「青森挽歌」の終盤、賢治はこう言います──

「みんなむかしからのきょうだいなのだから/けっしてひとりをいのってはいけない」

この言葉は、個別の愛や悲しみに囚われず、輪廻を超えたすべての存在とつながろうとする普遍的な視点への移行を示しています。個人の悲しみにのみとどまらない、より広い視野を得たことは、まさに “苦しみを受け止めた先にある心の広がり” といえるでしょう。

4.2 サハリン旅行以降の詩と“再生”の兆し

この後の詩作には、自らが感じた深い悲嘆、痛み、幻覚体験などを踏まえながら、どこかで新たな心境の芽生えをうかがわせる文脈が増えていきます。「青森挽歌」以降、彼は「オホーツク挽歌」群を綴りながら、トシとの “再会” への幻想を抱く一方で、もう一方では「みんな」とつながる意識を持ち続けました。

さらに1924年、『春と修羅』後期の詩編では、過去作とは異なる視座が登場します。たとえば、「島祠」では陸奥湾の海底で魚として暮らした自らの小さな幸せを描き、一見他愛ない日常に宿る価値を肯定します(旅路の景色を見て浮かんだ断片とされています)。ここでは「個人の静かな幸福」への肯定が見られ、サハリンの頃の普遍性の志向とは異なる、もうひとつの “心の再生” の側面がうかがえます。

サハリン旅行の体験を経て、賢治は普遍と個別、悲嘆と悟り、現世と異界とを行き来しながら、詩世界を広げていきます。こうした変化は、彼が “喪失” という極限状態から、自らの内面を再構築する一連のプロセスの一環に違いありません。

この章のまとめ:三部作以降の心の動き

| 時期 | 主な作品 | 心の変遷 |

| トシ永訣三部作(1922年末) | 「永訣の朝」「松の針」「無声慟哭」 | 喪失の渦中、祈りを手がかりに心を開こうとする |

| サハリン旅行(1923年夏) | 「青森挽歌」「宗谷挽歌」 | 幻視・幻聴、異界との交信。普遍的視座への拡張 |

| 旅後・1924年 | 「島祠」など | 個的な静けさ、日常の価値への回帰、内面の再起を示唆 |

こうして永訣三部作に始まった「心の再編」は、トシをめぐる悲しみと祈り、旅の中で得た視野の拡がり、そして小さな幸福を改めて肯定する局面へと続いていきます。いわば「再び生きるために旅をし、再び心を育てた」文学的旅程と言えるでしょう。

5.死生観から見る賢治のメッセージ

5.1 死を終着点とせず、連続する存在への視座

宮沢賢治は、死を単なる終わりと捉えず、生との連続線上にあるものとして深く受容していました。龍谷大学の研究によれば、賢治は「死は生の終着点ではなく、現世と死後は連続している」と考えていたとされ、死後も意識は消滅しないという死生観を持っていたことが窺えます。

例えば、『銀河鉄道の夜』では、カムパネルラの死を受け入れ、ジョバンニが成長してゆく構図が描かれます。これは「不条理な死を受け入れ、明日を生きる」プロセスであり、死を乗り越える軌跡を物語として提示しています。

彼の創作全般には、死を経ても続くものとしての人生への肯定が貫かれており、それはトシ三部作における“再び歩む力”の根底とも共振しています。

5.2 個への愛から普遍への展開、そして静かな共生へ

妹トシの死を受けて賢治は、自らの内面で個的な喪失を抱えつつも、次第により普遍的な視座へと心を開いていきました。1923年夏のサハリン旅行以降、彼の詩には「幻視・幻聴」によるトシとの “異界での交信” が現れます。しかしそれと同時に、土地共同体や自然とのつながりを意識する普遍的視点が強まりました。

この流れは「千の風になって」のような現代的な死生観にも通じるもので、死者がどこかに消えるのではなく、風や鳥、雪となってそばにあるという考え方です。賢治自身も、やがてこのような感覚を内面に取り込んでいった痕跡が、作品群の行間から感じられます。

5.3 「不惜身命」という行動姿勢の死生観

賢治は法華経信仰を深く抱き、作品においても科学や芸術を通じて他者を救う姿勢を示しました。彼は自身の命すら捧げて「不惜身命」(命を惜しまずに尽くす行)を実践しようとしたとされます。「雨ニモマケズ」の「デクノボー」像は、まさにこの思想の象徴と言えるでしょう。

姉妹の死という個的体験が、彼自身の利他性や文学・農民支援への姿勢を強めたことは確かで、その死生観は行動哲学として詩と生き方に根付いています。

5.4 死者との共生がもたらした“再び歩む力”

妹トシの死は賢治にとって痛惜の極みでしたが、時間とともに「トシはこの世にいないが、その “いのち” は心のそばにある」という感覚へと変化していきました。これは単なる慰めではなく、深い救いの感覚です。

哲学者・森岡正博氏は「死者のいのちは私たちの外側にもリアルに生き続ける」と述べ、現代の死生観の潮流を示唆しています。賢治の詩にはまさに、その種の “死者との共生” の感覚が随所に現れており、死を乗り越えたあとで心が再び歩き出せる基盤となっています。

この章のまとめ:宮沢賢治の死生観

で構成されています。トシ三部作から始まる痛みと祈りのプロセスは、彼のこうした死生観と密接に結びつき、単なる文学ではなく、生きるための精神的羅針盤として機能しているのだといえるでしょう。

6.実生活への示唆:喪失と向き合い、“再び歩む力” を育むために

6.1 喪失を「感じて抱く」ための処方箋

賢治作品が示す「悲しみの中にある希望」を、自分の人生の中でどう扱うかが本章のテーマです。心理学では、喪失のプロセスとして悲しみに対し身体全体で感じ、その後に心が解放される流れが知られています。たとえば、グリーフケアでは、胸に重くのしかかる喪失感を意識し優しく抱きしめる、という体験が回復の第一歩とされます。

実践案:

ひとりになれる時間を確保し、悲しみを感じた場所(胸、喉、肩など)に意識を向けて、ゆっくり深呼吸する。また、そこが穏やかになったら小さくでもいいので、悲しみを書き出す、声に出して語る、というワークを取り入れてみましょう。

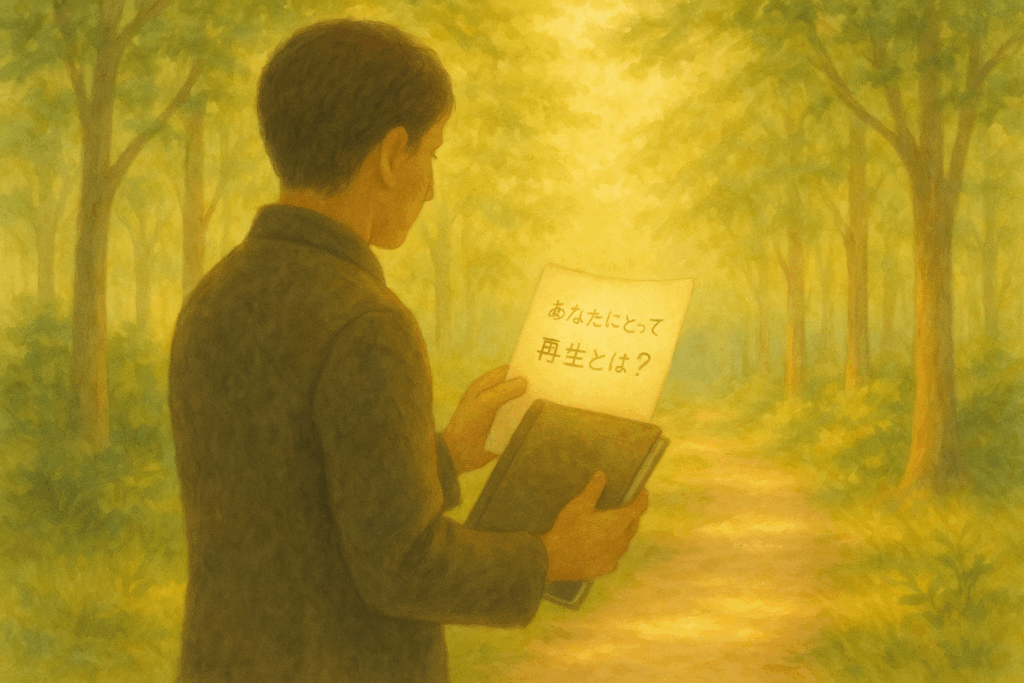

6.2 芸術で自分の気持ちを映す ― 文学“ビブリオセラピー”のすすめ

読書、とくに文学が自己理解や癒しに役立つ「ビブリオセラピー」は、詩や物語が心の鏡になり、読み手自身の気持ちを浮かび上がらせる力があります。賢治の詩のように、激しい悲しみを認めつつ、その奥底にわずかな希望や絆を見出す作品を選ぶことで、自然と救いの視点が強まります。

実践案:

- 賢治作品(「永訣の朝」「銀河鉄道の夜」など)を1日1節ほど味わって読み、感じたそのままをメモ。

- 感情が動いた言葉に印をつけ、背景や自分との共通点を書き出す。

- 記録したメモをもとに、自分自身に対し “詩句のため息のような問い” を書き記し、気づきを深めます。あなたの”心象スケッチ”です。

6.3 「儀式的行為」で死者とのつながりをつくる

賢治は、妹トシはこの世にいないけれど、その “いのち” は詩や場にかかわって存在し続けていると感じていました。それは死者との “共在” の視座です。現代のグリーフケアでも、自分の手で手紙を書く、思い出の物に触れる、好きだった曲を聴く、といった、小さなお別れ儀式が心の整理に助けとなるといいます。

しかし、これを実践するあるいはおのずとその行為をしてしまう最中は、とてつもなく強い悲しみに苛まれているのです。筆者が両親代わりの祖母を無くしたとき、あえて思い出の衣服や料理や家の中のそこいらじゅうが、行住坐臥、何十日も何百日も、いつ果てることなく悲嘆一色に塗り込められていたものです。ここで決して崩れてはなりません。

強靭な賢治は、妹トシはこの世にいないけれど、その “いのち” は詩や場にかかわって存在し続けている、と透明に感じていました。それは死者との “共在” の視座です。現代のグリーフケアのお別れ儀式が、心の整理に助けとなるかどうかは、やはりあなた次第ですが。

実践案:(可能なら)

とても苦しいですが、こうした叫びたいほど切ない時間が、賢治の詩が示唆する “死者との共生” を、自らの身体で体感されてしまう通過儀式として機能するかもしれません。

6.4 「不惜身命」の精神を日常に取り入れる

賢治が体現したような、“自分の命を惜しまずに他者へ尽くす” という生き方は、われわれ凡人には困難かもしれませんが、心がけによって救われた自分を回復し、周囲にも希望の連鎖を生むときはあると思います。一瞬のぬくもり、サポート、声かけが、あの人が生きていてくれてよかった、と感じさせる力となります。

実践案:

日常の中でささやかな、誰かの助けになることを意識する。たとえば朝の挨拶、道での荷物を手伝う、感謝の言葉を伝えるなど。

こうした小さな行動が、自らも “心を開いて再び歩む力” を得る鍵になるでしょう。

この章のまとめ提示

| テーマ | 目的 | 提案アクション |

| 身体で感じる悲しみ | 感情の流れを受け止める | 呼吸・ジャーナリング |

| 芸術による共感(⇒7-2へ) | 自分と他者を重ねる | 読書療法(ビブリオセラピー)、創作など |

| 小さなお別れ儀式(⇒7-2へ) | 死者との共生 | 手紙・音楽・散歩 |

| 他者への貢献 | 自覚と自己肯定に繋げる | そっと人に親切にする |

7.記事の総括と行動提案:自らの歩みに “詩的な息吹” を吹き込むために

7.1 “絶望” を “誓い” に変える旅の終着点

本記事では、宮沢賢治のトシ三部作をたどりながら——妹との別れの痛み、その中に宿る自然との交感、祈りと信仰を通じた心の深まり——と小さな再起の道筋を読み解いてきました。その後に続く詩や死生観からも、心は死と共に途切れるのではなく生と共振しつつ成長する、という賢治の思想の軌跡が浮かび上がります。

この文学的旅は、私たち自身の心の風景にも反響します。痛みはただ襲いかかるものではなく、繊細な配慮をもって受け止めれば、そこから新たな視座が芽生えるきっかけともなり得ます。本記事の狙いはまさしく、悲しみを無駄にしない、自分だけの再び歩む誓いを立てることでした。

7.2 詩の力で日常に “息吹” を吹き込むワーク

| テーマ | 目的 | ワーク例 |

| 詩などの創作で自分の心を映す | 言葉で自分に出会う | 賢治詩を1節ずつ読み、心に響いたフレーズを写し、自分ならではの問い(例:「私の“みぞれ”は何だろう?」)を書く |

| グリーフジャーナリング1 | 喪失を感じ尽くし、心の準備を整える | 深呼吸後に「今いちばんつらい想い」を書き出す。その後「もし感謝できることがあるなら、ありがとう」と書き加えることで、悲しみの余白に微かな光も共に刻む(Journal prompts) |

| 小さな儀式で記憶を生き返らせる | 死者とのつながりを再認識する | 故人へ、口述あるいは筆記にて手紙を書いたのち、音楽をかけながら読み直す。あるいはお気に入りの場所を散歩し、胸に感じる心象を言葉に留める |

7.3 筆者の再生:詩を超越した自分のいのちの杭を運命に打ち込む

どうかこれが兜卒の天の食に変って

宮澤賢治『永訣の朝』:宮澤家所蔵版から

やがてはおまへとみんなとに

聖い資糧をもたらすことを

わたくしのすべてのさいはひをかけてねがふ

筆者個人のことになりますが、記憶ないほど幼い頃より両親代わりに育ててもらった祖母を、今から二十数年前に失くしたとき、おそらく人生で最も激しい悲しみに打ちひしがれたのでした。暮らしや将来の不安などではなく、そんな生っちょろい不安ではなく、自分の全存在、拠って立ってきた精神的土台が崩壊してしまったのですから、このすさまじい失意から立ち直るにはかなりの時間を要しました。こんなにも祖母の醸す慈愛に依存していたのか、自分自身の強固な基盤を築いてこなかったのか、と絶望しました。

あちこちに祖母の見えぬ影が微笑んで近づいてきました、家の中でも、行きつけのスーパーでも。好きだったマグロの刺身は、かいま見るだけで胸が締まり、あわてて店を出ました。幻の指名手配犯を街角に見つけ、その一般人のあとをつけ、警察署に “緊急” 通報をしたりしました。

その後、毎日酒場へ入り浸り、大酒を繰り返し、人並みの仕事にもつかず、人生なんて笑ってしゃべって、はしゃいでいればいずれ何とかなる、と夢物語で自分をごまかし続けました。若いころからの、芸術で身を立てる、などの、実際に創作もしないくせに、下手くそな小説の独りよがりの構想だけをちょこっと走り書きするだけでほったらかしていました。稼ぎはわずかのくせにそれなりの放蕩で借金は200万円近くに上りました。信心する気力もないのに宗教にも入りかけました。

つまり、祖母の喪失をいつまでも長いこと引き摺っておりました。

そんな時、耳も聞こえぬ盲いた私を遠いどこかで呼んだのは、やっぱり文学でした。筆者と天上の宮沢賢治を比較するのは無謀でおこがましいのですが、身に付けた専門もない、経験もない、親友も伴侶も親もない、金もない、肝心のやる気もない、どっちつかずの、そんな自分を文学だけは見捨てることはなかったのでした。その時分構想し、書きかけた奇想天外な創作の手ごたえは、私が本来の私を取り戻すきっかけになったのですが、ここではこの話はやめておきましょう。

冒頭に引用したような人類の奇跡のようなひとひらを、決してこのちっぽけな命からさえ切り捨ててはなりません。

7.4 最後に — “ひとりじゃない”という祈り

賢治は妹の死と向き合い、自らの信仰と自然を媒介にして深い祈りを詩に刻みました。その軌跡は「悲しみと共に生きるひとりの人間」が、“ひとりじゃない気持ち”を再確認しながら歩む姿の象徴でもあります。

読者の皆さまへ。今、あなたがどんな風を感じているとしても、その心にこそ詩が届く余白があります。その余白を大切にし、苦しみも祈りも味わいながら、どうかまた一歩、詩的な旅を続けていってください。

- グリーフジャーナリング ↩︎

このワークは、悲しみの中にいながらも、意識的に感謝の気持ちを見つけ、受け入れることで、感情のバランスを取り、癒しを促すためのジャーナリング手法です。

各部分の意味は以下の通りです。

- 深呼吸後に「今いちばん重い想い」を書き出す

- 深呼吸後: ジャーナリングを始める前に、深呼吸をすることで心を落ち着かせ、集中力を高める効果があります。感情的になっている状態から一歩引いて、内面と向き合う準備をします。

- 「今いちばん重い想い」: これは、その瞬間にあなたが感じている最も強く、または心に負担となっている感情、記憶、あるいは考えを指します。例えば、故人への後悔、寂しさ、怒り、あるいは特定のつらい記憶などです。無理に良いことを書こうとせず、今一番心にのしかかっている正直な気持ちをありのままに書き出すことが重要です。

- その後「あるならありがとう」と書き加えることで、悲しみの余白に感謝も共に刻む

- 「あるならありがとう」と書き加える: 「今いちばん重い想い」を書き出した後に、その悲しみや喪失に関連する何かについて「もし感謝できることがあるなら」という前提で、「ありがとう」という言葉を書き添えます。これは、喪失そのものに感謝するのではなく、故人が与えてくれたもの、共に過ごした時間、得られた経験、学んだ教訓、あるいは悲しみを通して気づいたことなど、苦しみの中に光を見出す視点を持つことを促します。

- 例:「(故人を失って)寂しいけれど、あなたと出会えたことにありがとう」

- 例:「(困難な状況で)つらいけれど、この経験が私を強くしてくれたことにありがとう」

- この「あるなら」という条件が重要で、無理に感謝を探すのではなく、もし少しでも感謝できる点が見つかれば、それを意識するという意味合いです。感謝の気持ちが全く湧かない日があっても構いません。

- 悲しみの余白に感謝も共に刻む: これは比喩的な表現です。悲しみはあなたの心の大部分を占めているかもしれませんが、その中に「余白(スペース)」を見つけ、そこに感謝の気持ちも書き込む(刻む)という行為を指します。つまり、悲しみを否定するのではなく、悲しみと共に感謝の気持ちも存在させて良い、という考え方です。悲しみと感謝は相反する感情のように思えますが、このワークでは、両方の感情を同時に受け入れることで、より複雑で豊かな感情の経験をすることを促し、心の回復への一助とします。

- 「あるならありがとう」と書き加える: 「今いちばん重い想い」を書き出した後に、その悲しみや喪失に関連する何かについて「もし感謝できることがあるなら」という前提で、「ありがとう」という言葉を書き添えます。これは、喪失そのものに感謝するのではなく、故人が与えてくれたもの、共に過ごした時間、得られた経験、学んだ教訓、あるいは悲しみを通して気づいたことなど、苦しみの中に光を見出す視点を持つことを促します。

このワークは、悲しみを深く探求しつつも、感謝の気持ちを意識的に取り入れることで、感情の整理と癒しを進めるためのものです。

コメント