※この記事は二部構成の第一部です。

はじめに:すさんだ孤独な心に響く、中原中也の言葉

心身疲れ果て、動けない、本などに手を伸ばす気力を失っている今こそ、中原中也の歌に触れてみてください。

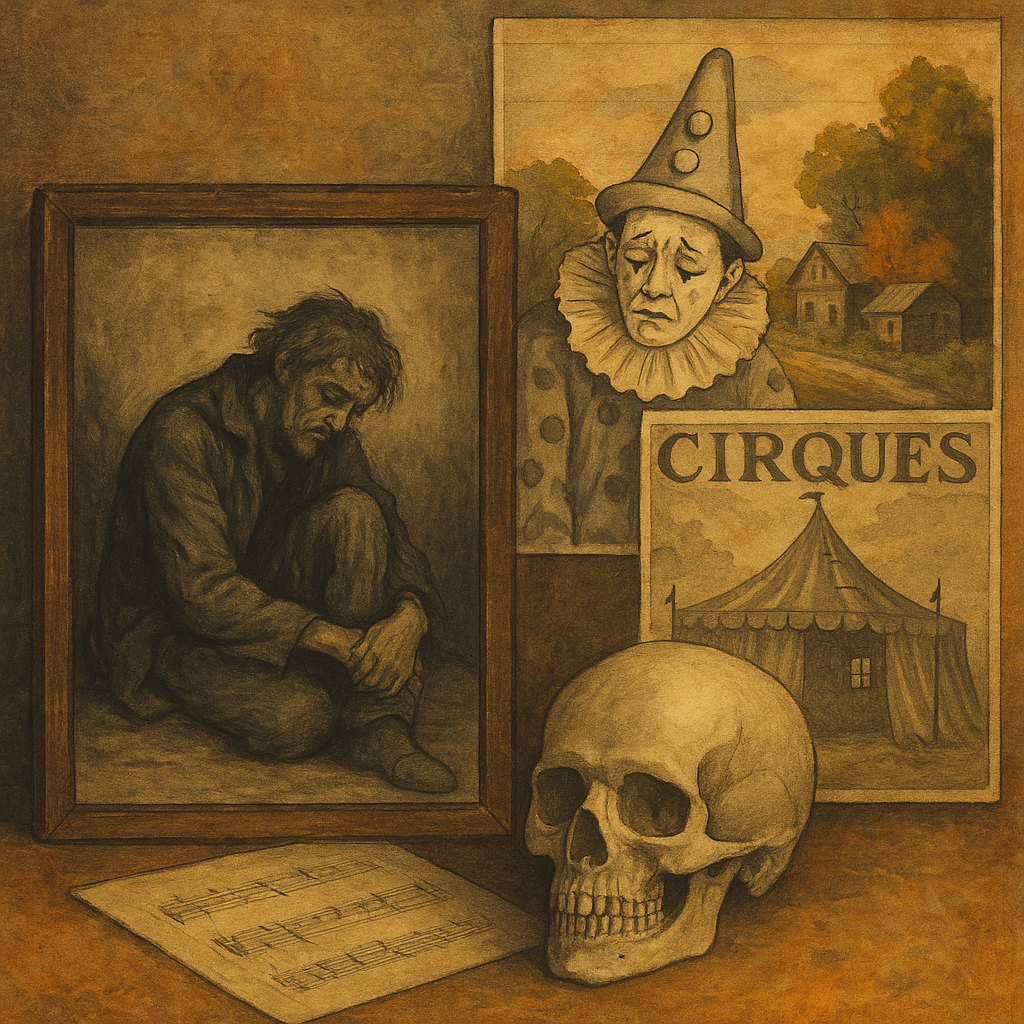

中原中也(1907–1937)は、30年の短い生涯を駆け抜けた詩人です。学生時代、教科書で「サーカス」や「汚れつちまつた悲しみに……」に触れた方も多いでしょう。当時は何気なく読み過ごした言葉も、やるせない、どうしようもない悩みを抱える今、まったく違う響きをもって心奥に届くはずです。

中也の言葉は、驚くほど真っ直ぐで純粋です。彼は自らを偽る器用さを持たず、悲しみも孤独も、ありのまま詩にしました。大人になるにつれて弱さを隠すことを覚えた私たちにとって、その無垢で繊細な言葉は、忘れていた何かを照らし返す光焔のようにも感じられます。けっしてあなたを暗闇に引き込むものではありません。

本記事の第一部では、まず中原中也という詩人の全体像に迫ります。その生涯と孤独、創作の背景、そして詩に込められた音楽性を辿ることで、言葉の持つ重みがより深く理解できるでしょう。

続く第二部【孤高と悲哀の言葉たち ― 中原中也の代表作5編を読み解く】では、代表作を読み解きながら、その詩的世界の奥行きを探ります。詩人の輪郭を捉えることから、ともに中也の世界への旅を始めましょう。

詩人の生涯と孤独

1907年、山口県湯田温泉の旧家に生まれた中原中也は、幼い頃から文学の才能を示し神童と呼ばれる少年でした。8歳のときに最愛の弟を脳膜炎で亡くし、その喪失が詩作のきっかけになります。故郷の自然のなかで悲しみ抱えた少年は、短歌や日記に早熟な心を綴りながら独特の表現を育てました。

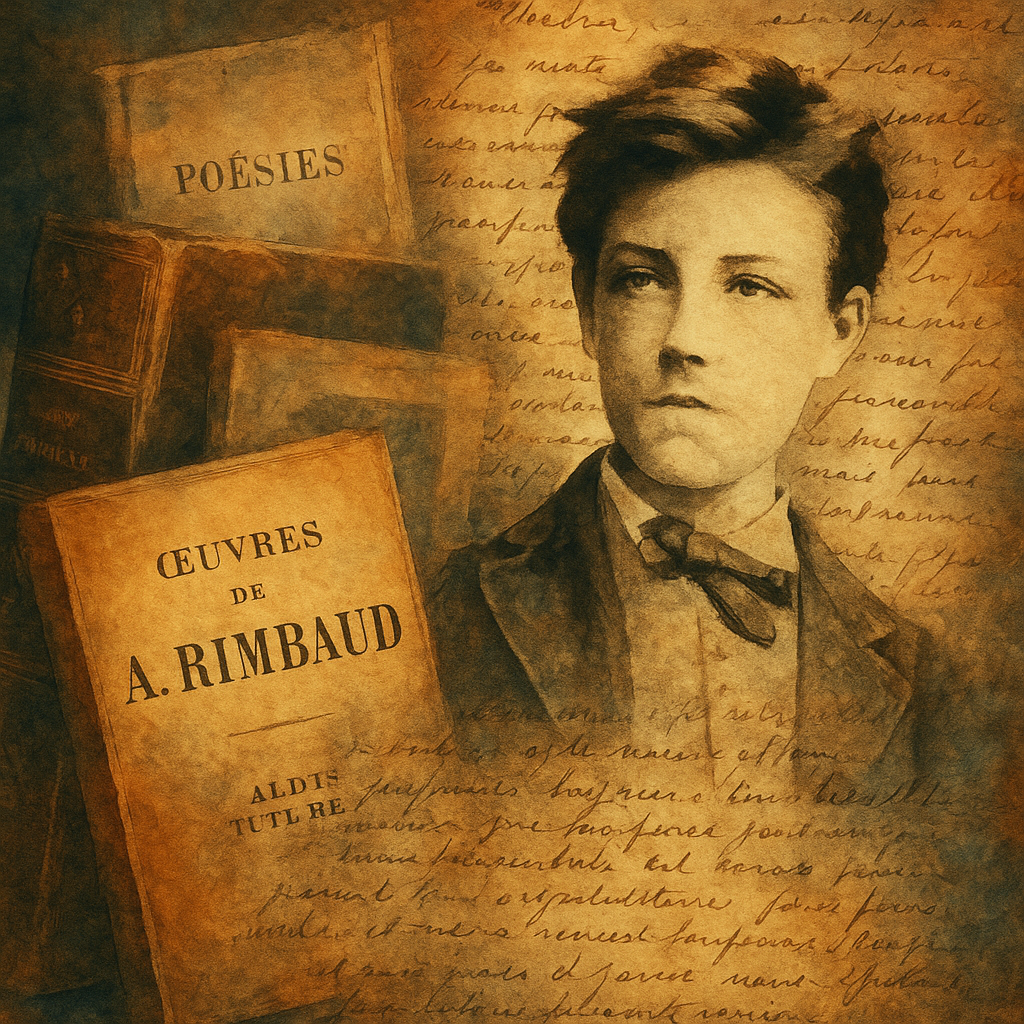

青春期には象徴派詩人ランボーやヴェルレーヌに憧れ、フランス語を自ら学んで翻訳や模倣を行い、異国の響きを自分の言葉に取り入れていきます。京都や東京に活動の場を広げると、哲学や絵画など様々な芸術に触れ、多くの文学仲間と刺激し合いながら、同人誌を創刊して精力的に詩を発表しました。1934年に刊行された第一詩集『山羊の歌』には後に代表作となる多くの詩が収められ、以降も彼は350篇以上の詩を遺したとされます。

中也の人生は順風満帆ではなかった。京都時代に恋人の長谷川泰子と同棲していた彼は、友人の批評家小林秀雄と三角関係に陥り、やがて泰子は小林のもとに去ってしまいます。それでも中也は友情を断ち切らず、自嘲気味に自作の詩を小林に見せに行ったと言われます。失恋の悲しみを経て新境地の詩「朝の歌」を生み出し、詩作への覚悟を固めました。

1933年には結婚し長男文也が生まれるものの、1936年にその子を病気で失います。葬儀で中也は文也の遺体を抱いて離さず、フク(中也の母)がなんとかあきらめさせて棺に入れた、などの逸話が悲しみの大きさを物語ります。

東京での生活は貧しく、詩作以外の仕事を転々としながら暮らしました。アルバイトと創作を行き来し、友人との交友や酒宴に身を投じながらも、詩と向き合う時間は真剣でした。彼は人間関係や社会に対し不器用で、処世術を身につけられない代わりに、音楽的ともいえる印象深い言葉を駆使して、感情の細部まで見つめることに長けていました。極端な寂しさと激しい怒りを抱えつつ、それらを詩の中で昇華しようとしたのです。酒を好み、酩酊して騒ぎを起こすこともあった姿をみると、強烈な喪失感に苛まれる生身の人間そのものでした。

1937年、中也は結核性脳膜炎に倒れ、30歳という若さで世を去ります。ごく短い生涯でありながら、その間に刻まれた言葉は今も多くの人々の胸に強い余韻を残しています。まるで遅れてきた大衆芸術のように彼のうたの美しさは時代をまたぎ超え、個性際立つ節回しとともに、ますます大波になって広がり続けています。

創作の背景と影響

中也の詩はしばしば独特のリズムと旋律を伴います。その源は幼少時から親しんだ音楽にあります。ヴァイオリンを学んだ経験から音の感覚が自然と身につき、言葉にも旋律を求めるようになりました。詩の作成にあたっては、日本の民謡や童謡の節回し、寺社で聴いた祭り囃子など、耳から入ってくる音の美しさを取り込みました。

フランス象徴派に魅了され、ランボーの詩を翻訳し、ボードレールやヴェルレーヌの作品から象徴的なイメージと言語感覚を吸収しました。一方で民謡や殉情詩などからその精神を読み取り、宮沢賢治の『春と修羅』にある素朴なリズムにも共感したと評しています。西洋の象徴詩と日本の民謡、これらが混ざり合うところに中也独自の世界が生まれたのです。

当時の批評家のひとりは、中也の詩について「論理的には弱い部分もあるが、それでもなお詩の方から吹き寄せてくるものがある」と評しました。言葉の意味や論理よりも、感覚や音の流れが読者の心を揺さぶる力を持っているという評価です。彼自身も詩と歌の境界を意識せず、口から出る言葉の響きこそが意味を運ぶと考えていました。詩作のさい、言葉の順番やリズムを何度も変えながら練り上げ、声に出して響きを確かめるという姿勢を終生貫いたというのです。理屈無く音として詩を味わうことの大切さが一層理解できます。

音楽性と技法:歌詩人の本領

上記のように中也の詩が一種特別に心奥に響く理由の一つは、言葉の響きを徹底的に意識している点です。オノマトペや韻律を駆使し、リズムや旋律を緻密に計算しました。「サーカス」では空中ブランコが揺れる様子を「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」と独特の音で表現し、読者に視覚的だけでなく聴覚的なイメージをもたらします。

「汚れつちまつた悲しみに……」では同じフレーズを幾度も繰り返すことで、感情の波がじわじわと浸透するような効果を生み出しています。脚韻や口語と文語の混交も巧みに取り入れ、詩全体が歌のような調べを持ち、声に出して読んだときに初めて本領を発揮する詩を作り上げました。彼は友人たちの前で自作を節をつけて朗読することがあり、その癖が「また始まった」と疎んじられたという逸話も残っています。中也は詩を耳で味わうべき音楽と捉えていたのです。(当記事のタイトルを “歌詩人中原中也” とした理由もそこにあります。)

代表作の概要

これらの詩については、別記事として第2部でより詳しく読み解き、言葉の仕掛けやテーマを深く探っていきます。⇩

関連作品と広がり

中也の詩の世界をさらに広げるために、同時代の作家や海外の詩人に目を向けてみましょう。萩原朔太郎の『月に吠える』は、人間の内なる不安を鋭く描き出し、中也の詩に通じる暗い情熱を感じさせます。一方、立原道造の作品には夢見るような優しさと哀しみが漂い、心の寄る辺なさを別の角度から見せてくれるでしょう。

小説では、太宰治の『人間失格』が自己否定の極致を痛々しくも鮮烈に描いています。また、中也自身が翻訳を手がけるほど影響を受けたボードレールやランボーは、憂愁を美しい言葉で芸術へと昇華させました。

これらの作品を読み比べると、通底するテーマがいかに多様に表現されるかに気づかされます。より深く中也を知るなら、彼自身の散文や手紙もおすすめです。詩とは異なる日常の感情や人間味が記され、創作の源泉を垣間見ることができるでしょう。

さらに、文学の枠を超え、音楽や美術に触れるのも一興です。ショパンの静かな旋律やゴッホが描いた夜空のように、他の芸術もまた中也の詩と響き合い、私たちの心に深く共鳴します。様々な作品を通して人間の内面世界に触れることで、詩の鑑賞はより豊かなものになるはずです。

キーワードで読む中也の世界

中也の詩世界を理解するうえで、いくつかのテーマやモチーフが鍵となります。ここでは主要なものを簡潔に整理します。

無垢/幼さ

中也は世俗的な処世術を身につけず、少年のような純粋さを保ち続けた詩人でした。この無垢さが、孤独や悲しみに対して敏感な感受性を育みます。無防備な心で世界を感じ取るため、その痛みも喜びも過敏に受け止め、それを詩に変えていく力となりました

漂泊

山口から京都、東京へと生活の場を移し、人間関係にも安住できなかった彼の人生は漂泊そのものでした。その旅の感覚は「帰郷」や「サーカス」など多くの詩に漂い、行き場のない魂の姿を映し出します。漂泊は単に物理的な移動ではなく、心の落ち着く場所を求め続ける精神の旅でもあります。

夜と雨

夜の静けさや雨は中也の詩に頻繁に登場し、孤独や浄化の象徴となっています。「汚れつちまつた悲しみに……」では小雪が降りかかり、雨や雪のモチーフが悲しみを洗い流すように作用します。暗い夜や雨音が、孤独な心を包み込み、涙のように静かに浄化してくれるのです。

酒

彼は大の酒好きであり、酩酊して騒動を起こすこともしばしばでした。酒は彼にとって現実逃避とインスピレーション発現の両方の役割を果たし、酔いの中でだけ自由になれる瞬間を求めていたようです。詩には多く登場しないものの、彼の生き方を知るとき、酒と孤独の危うい関係が見えてきます。

旋律

中也の詩には強い音楽性があります。民謡に通じるリズムや口ずさめる旋律を志向し、朗読することで意味を超えた感覚の響きを生み出します。旋律として詩を味わうとき、言葉の意味を追うだけでなく音の流れに身を委ねることで、感情の深層に触れることができます。

よくある疑問に答える

中原中也の詩は暗いだけですか?

彼の詩には深い悲しみや絶望が描かれますが、それは絶望のまま終わるのではありません。暗闇の中で自分の存在を確認しようとする力強い表現があり、悲しみを言葉に乗せることで浮上しようとする意志が感じられます。読者はそこに温かな体温や希望の芽を見いだすことができるでしょう。

中也の詩は難解ですか?

独特の言い回しや比喩が多く、一読して理解できないこともあります。しかし意味を完全に理解しなくても、音や響きを通じて受け取れるものがあります。声に出して読んだり、朗読音源を聴いてみたりすると、論理より先に感覚が動き出します。好きな一行や気になるイメージだけを大切にする読み方も立派な楽しみ方です。

- まずは声に出して読んでみる

- 意味よりもリズムや音の美しさを感じる

- 心に響いた一行だけでも大切にする

- 朗読音源があれば聴いてみる

どの順番で読めば良いですか?

特に決まりはありませんが、代表作から入るのがおすすめです。「汚れつちまつた悲しみに……」や「サーカス」「骨」「帰郷」などを読み、自分の心に刺さる詩を見つけてみてください。その後、『山羊の歌』や散文、書簡などへと読み進めると、中也という人間像がより豊かに見えてきます。気分に合わせて詩を選ぶ柔軟さを忘れず、自分なりのリズムで詩の世界を旅してください。

なぜ彼は天才と呼ばれるのですか?

若くして膨大な数の詩を生み出し、その多くが今なお読まれ続けていること、そして詩の音楽性や感情表現の新しさが高く評価されているからです。彼は自らの感情をありのままに、しかも独特のリズムと旋律を伴って表現しました。それゆえ批評家たちは論理に頼らない詩の力を認めざるを得ず、同時代の詩壇に強烈な印象を残しました。

詩以外の作品を読む意義はありますか?

あります。日記や手紙を読むことで、詩を生み出す背景や彼の人柄がよりよくわかります。中也の詩はときに抽象的ですが、散文では具体的な出来事や感情が生々しく描かれており、詩のイメージを補完してくれます。詩だけでは見えにくい彼のユーモアや怒り、素朴な喜びを発見できるでしょう。

第一部のおわりに

中原中也の詩は、その生涯と背景を知ることで、いっそう深く響きます。彼は孤独や漂泊の念に揺れながらも、独自の音楽性と言葉によって、個人的な痛みを普遍的な芸術へと昇華させました。詩人の歩みは、作品を味わうための確かな道標となるのです。

続く第二部【孤高と悲哀の言葉たち ― 中原中也の代表作5編を読み解く】では、彼の代表作と向き合います。「汚れつちまつた悲しみに……」や「サーカス」「一つのメルヘン」をはじめとする詩篇を具体的に読み解き、その言葉がいかにして生まれ、どのような響きを放つのかを確かめていきましょう。

コメント