【ご案内】本文中の引用ボックスに掲載されている文章は、すべて中島敦『山月記』(1942年)からの原文を使用しています。

1. はじめに:中島敦『山月記』との出会い

深い森の中で虎と化した元詩人が月明かりの下で己の物語を語る——。中島敦の『山月記』は、その衝撃的な設定と深遠なテーマで、初めて読んだ瞬間から多くの読者の心を捉えて離しません。高校の教科書で出会った人も多いこの作品は、単なる文学的教材を超え、人生の転機に何度も立ち返りたくなる知恵の源泉となっています。

『山月記』は中国の伝奇小説『捜神記』を下敷きにしながらも、中島敦独自の人間観察と深い洞察で新たな命を吹き込まれた作品です。才能ある詩人・李徴が己の才能と理想に苦しみ、ついには虎に変身してしまうという物語は、挫折、自己否定、そして再生の可能性という普遍的なテーマを鮮やかに描き出しています。

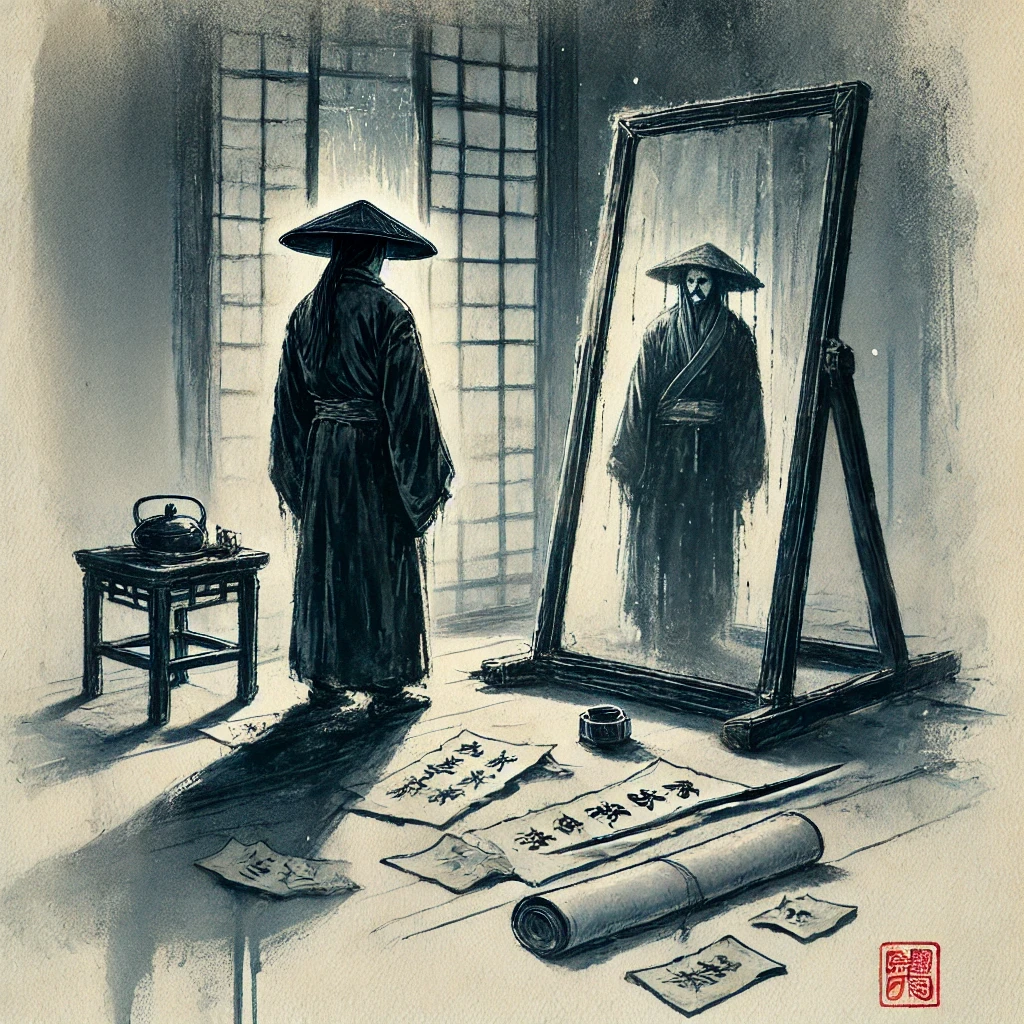

なぜ今、私たちは『山月記』を読むべきなのでしょうか。現代社会では、SNSを通じた他者との絶え間ない比較や、成功への過剰なプレッシャー、そして孤独と疎外感に苦しむ人々が増えています。自分の価値を見失い、内面の葛藤に押しつぶされそうになる現代人にとって、李徴の物語は単なる文学的空想ではなく、自分自身の心の闇と向き合うための鏡となります。特に挫折や失意を経験している方々にとって、この物語は再生への道筋を照らす灯火となるでしょう。

2. 李徴の変容 — 人間から虎へ

李徴の内面を支配していたのは、途方もない矜持(プライド)でした。「己の才能を最大限に発揮しなければならない」という強迫観念と、「自分は特別な存在である」という自負が、彼を支え、同時に彼を苦しめました。「全く、詩人になるなどということは、よほど、因果な宿世なのだ」という彼の言葉は、才能と苦悩が表裏一体であることを示しています。

李徴は元々、高い才能を持つ詩人でした。「奇々怪々な風格」を持ち、並々ならぬ自負心を抱いていた彼は、科挙に及第して官吏となりますが、その魂は常に詩人としての成功を渇望していました。しかし、彼の詩才は「第一流」とは言えず、その矜持の高さゆえに、彼は次第に社会から離れ、ついには虎へと変身してしまいます。

彼の変身は偶然ではありません。それは彼の内面が外面化したものと言えるでしょう。傲慢さと劣等感、他者への攻撃性と自己嫌悪、これらの矛盾した感情が彼の心を引き裂き、ついには人間としての形すら保てなくなったのです。虎への変身は、自己と向き合えなかった結果の象徴的な「転落」であると同時に、人間社会の枠組みから解放された「変容」でもあります。

3. 自己評価の落とし穴

李徴を破滅させたのは、「第一流の詩人になれなければ詩人ではない」という極端な二分法的思考でした。彼は自らに非常に高い基準を設定し、それを達成できないという現実を受け入れることができませんでした。「命を捨てても、名を惜しむ」という彼の言葉は、彼の中で名声や評価が生命よりも重いものとなっていたことを示しています。

現代心理学では、このような思考パターンを「完璧主義」や「全か無か思考」と呼びます。これは単なる高い理想の追求ではなく、自分を苦しめる認知の歪みであることが多いのです。李徴は「平凡な詩人」であることを受け入れられず、かといって「第一流の詩人」になることもできず、その狭間で苦しみました。

さらに李徴を追い詰めたのは、他者との絶え間ない比較でした。「かの李白の詩には及ばぬまでも」という言葉に見られるように、彼は常に自分を歴史上の偉大な詩人と比較していました。SNSで他者の華やかな成功だけを目にして自分を卑下する現代人の姿と、李徴の姿は重なります。

李徴が犯した最大の過ちは、「詩人としての自分」と「人間としての自分」を同一視してしまったことでしょう。彼は詩人として成功できなければ人間としての価値もないと考え、自分自身の多面的な価値を見失ってしまいました。これは現代社会でも、仕事での成功や社会的評価と自己価値を同一視してしまう人々の姿と重なります。

4. 孤独と疎外感の正体

李徴の悲劇の根底には深い孤独があります。彼は「人一倍尊大で、近づきがたいところがあった」と描写されるように、他者との健全な関係を築くことができませんでした。その原因は彼の「負け惜しみ」にありました。自分の才能に自信が持てず、かといってその不安を素直に表現することもできず、彼は人間関係から逃避していきました。

「臆病な自尊心」という言葉は、李徴の本質を鋭く突いています。彼は本当は自分に自信がなかったからこそ、逆に尊大な態度をとり、他者を寄せ付けなかったのです。しかし、人間は本来社会的な存在であり、共感や理解を求める生き物です。その基本的な欲求を否定した結果、李徴の孤独は深まっていきました。

この孤独は次第に怒りと絶望へと変わります。社会から疎外された李徴の心は荒れ果て、彼は「人間を憎み、獣を軽蔑し」ていきます。他者との断絶は彼の内面をも荒廃させ、ついには彼は「自分の中の獣性」である虎へと変貌していくのです。

現代社会においても、デジタルツールによって表面的な「つながり」は増えた一方で、真の意味での理解や共感を得られない「孤独」は深刻化しています。李徴の姿は、他者との真のつながりを失った時、人間の内面に何が起こるかを象徴的に示しています。

5. 袁傪との対話が示すもの

物語の転機となるのは、旧友・袁傪との偶然の再会です。虎と化した李徴は、旅の途中の袁傪に出会い、己の身の上を語ります。この対話の場面は、『山月記』の中でも特に重要な意味を持っています。

まず注目すべきは、李徴が自分の物語を「語る」という行為です。それまで孤独の中で閉じこもっていた李徴は、袁傪という聞き手を得ることで、初めて自分自身の変容と苦悩を言葉にします。このことは、心の痛みを「語る」ことの治癒力を示しています。自分の物語を誰かに伝え、理解されることは、深い癒しをもたらします。

次に重要なのは、袁傪の存在そのものです。袁傪は李徴の話を「恐怖を忍んで」聞き、最後まで彼のそばにいることを選びます。この無条件の受容は、李徴にとって貴重な経験だったに違いありません。彼はそれまで、自分の弱さや不安を誰かに見せることができませんでした。しかし袁傪は、虎となった李徴の姿すら受け入れたのです。

また、この対話を通じて李徴は初めて自己を客観視することができました。彼は自分の過ちを「臆病な自尊心と、尊大な羞恥心」と分析し、自分が何に苦しんでいたのかを明確に認識します。これは自己認識の重要な一歩と言えるでしょう。

現代のカウンセリングや心理療法においても、「話を聴いてくれる他者の存在」と「自己の物語を語ること」の重要性が強調されています。『山月記』はその効果を、文学的に見事に描き出しているのです。

6. 月に照らされる本当の自分

『山月記』において、月は重要な象徴として機能しています。タイトルの「山月記」という言葉自体が、山の上に輝く月の物語を示唆しています。月は古来より、自己の内面を照らし出す象徴とされてきました。

物語の中で、李徴と袁傪の対話は「月が落ちかかっている」時間に行われます。この月の光は、李徴の内面を象徴的に照らし出しています。それまで自分自身の内面と向き合うことを避けてきた李徴は、月の光の下で初めて自分の姿を正直に見つめ、認めることができたのです。

興味深いのは、虎となった李徴が「月を見ると、人間だった頃の心がもどってくる」と語る場面です。これは彼の中に人間性が完全に失われたわけではないことを示しています。どれほど自分を見失い、変容してしまったとしても、本来の自分の核は残っているという希望を、この場面は示唆しています。

月の光は時に厳しく私たちの欠点や弱さを照らし出しますが、それと同時に優しく私たちの本質を浮かび上がらせます。李徴は月の光を通じて、自分の過ちと向き合いながらも、失われていない人間性を再確認することができたのです。

自分の姿を認めるためには、時に「月」のような客観的な視点が必要です。それは厳しさと優しさを併せ持つ視点であり、自分を責めるだけでも、甘やかすだけでもない、バランスのとれた自己認識の視点です。

7. 『山月記』から学ぶ挫折からの再生

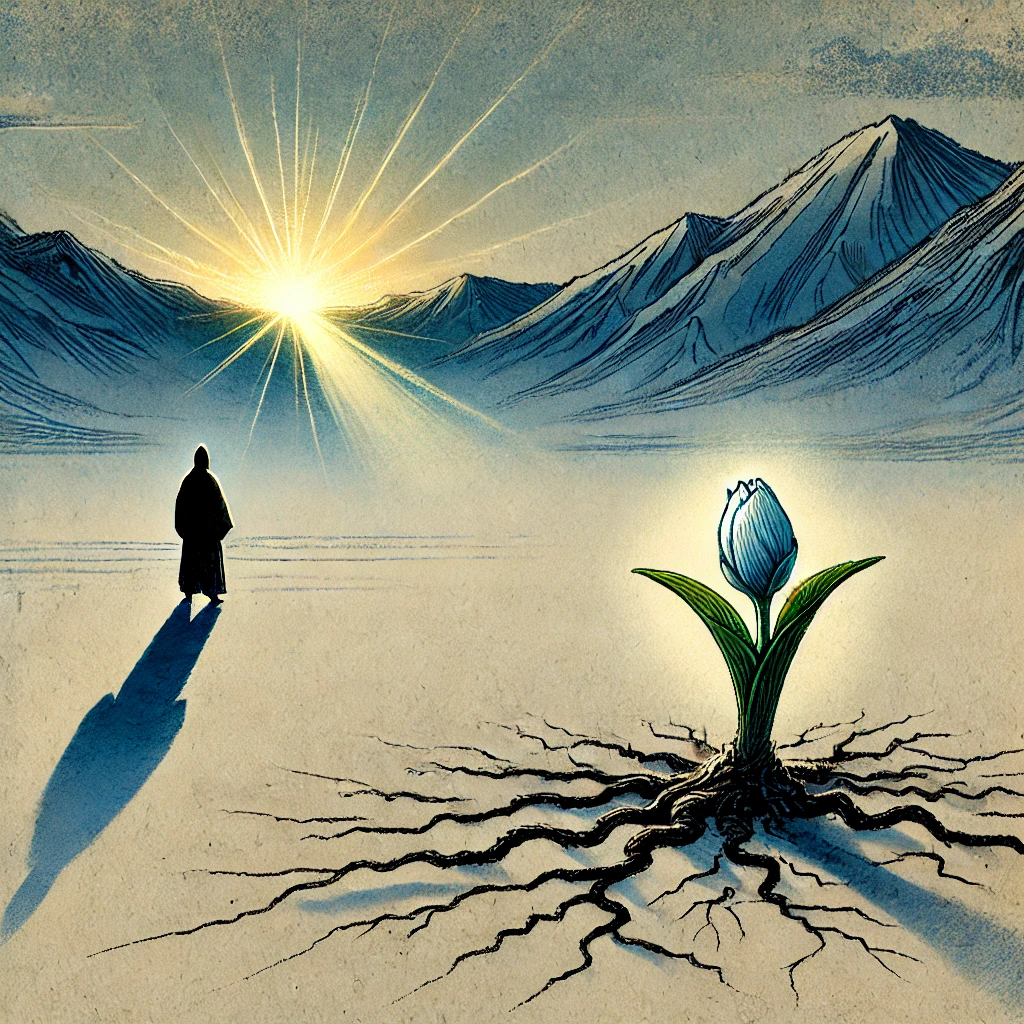

『山月記』は李徴の再生の物語ではありません。彼は物語の最後まで虎のままであり、彼の悲劇的な変身が元に戻ることはありません。しかし、私たち読者は李徴の物語から、挫折からの再生へのヒントを学ぶことができます。

まず必要なのは、自己評価の再構築です。李徴は「第一流の詩人になれなければ価値がない」という極端な自己評価基準に苦しみました。しかし、人間の価値は一つの側面だけで決まるものではありません。多面的な自己評価、そして自分自身への無条件の受容が、再生の第一歩となります。

次に必要なのは、完璧主義からの解放です。「すべてか無か」という思考パターンからの脱却は、精神的健康のために不可欠です。李徴は「自分の詩業に満足できなかった」と語りますが、彼が自分の作品の「不完全さ」を受け入れることができていたら、彼の人生は変わっていたかもしれません。

そして最も重要なのは、他者とのつながりを取り戻すことでしょう。李徴は「恥ずかしさのあまり、友人を避けるようになった」と告白しています。彼の孤独は自ら選び取ったものでした。しかし、誰もが弱さや不完全さを持つことを認め、それを分かち合える関係性を築くことで、私たちは孤独から解放されることができます。

『山月記』は、直接的な「再生の方法」を提示してはいません。しかし、李徴の失敗から私たちが学ぶことで、同じ轍を踏まないための知恵を得ることができるのです。

8. 現代を生きる私たちへのメッセージ

李徴が生きていたのは古代中国の時代ですが、彼の苦悩は現代を生きる私たちにとっても身近なものです。特に現代社会における高いプレッシャーと社会的期待は、李徴が経験した苦しみと共通点を持っています。

SNSの時代において、私たちは常に他者の「華やかな一面」と自分の「すべて」を比較してしまいがちです。「あの人は成功している」「みんな幸せそうだ」という思い込みは、李徴が「李白ほどになれなければならない」と思い詰めたのと同じ心理的メカニズムから生まれています。

また、現代社会では「アイデンティティと職業の一体化」が進んでいます。「あなたは何をしている人ですか?」という質問が「あなたは何者ですか?」という質問と同義になる中で、李徴のように「仕事の成功=自分の価値」と考える人々が増えています。

デジタル時代の孤独も深刻な問題です。表面的なつながりは増えても、袁傪のように「恐怖を忍んで」話を聴いてくれる真の理解者を持つ人は減っているかもしれません。SNSでの自己表現は、往々にして「理想の自分」の演出になり、李徴のように「本当の自分」を隠してしまう結果につながります。

『山月記』からのメッセージは明確です。自分の物語を語り直す勇気を持ちましょう。失敗や弱さも含めた「本当の自分」を受け入れ、それを分かち合える関係性を築くことで、私たちは「虎」から「人間」へと戻る道を見出すことができるのです。

9. おわりに:虎から人間へ戻る道

李徴は物語の中で虎のままでしたが、私たち読者は彼の物語から学び、「虎から人間へ戻る道」を見出すことができます。それは自己と正直に向き合い、弱さや不完全さを認め、他者とつながる勇気を持つことです。

再生への第一歩は、自分自身の物語を受け入れることから始まります。私たちは皆、李徴のように内面に矛盾や葛藤、弱さを抱えています。しかし、それらを隠すのではなく、「月の光」の下で素直に見つめることで、真の自己受容が可能になります。

失意に打ちのめされている方々へ。あなたは李徴のように「すべてか無か」の二分法で自分を追い詰める必要はありません。不完全さを含めた自分自身を認め、受け入れることは、弱さではなく強さの証です。

『山月記』が照らし出す希望は、私たちが自分自身の物語の作者であり続けられるということです。李徴は自分の物語を「才能ある詩人の挫折」として固定化してしまいましたが、私たちは常に自分の物語を新たに書き直すことができます。挫折を「終わり」ではなく「転機」として捉え直すことで、新たな一歩を踏み出せるのです。

中島敦は『山月記』を通じて、人間の心の奥底にある普遍的な葛藤と再生の可能性を描き出しました。この物語が、失意の中にある人々の心に、静かで力強い光をもたらすことを願ってやみません。李徴の悲劇を教訓に、私たちはより豊かな「人間」として生きる道を選び取ることができるのです。

もし原作に触れてみたくなった方のために、文庫版のリンクを置いておきます。

(原文出典元:青空文庫 中島敦 「山月記」)

底本:「李陵・山月記」新潮文庫、新潮社 1969(昭和44)年9月20日発行

入力:平松大樹 校正:林めぐみ

1998年11月12日公開 2010年11月2日修正

青空文庫作成ファイル:

このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。

コメント