はじめに ― 人生の機微を描く短編の魔術師

読者を驚かせつつ、温もりを残す作風

オー・ヘンリーの短編を読み終えたとき、胸に去来するのは静かな驚きと、不思議な温かさです。思いもよらぬ結末に息をのみながらも、ふと微笑みがこぼれたり、優しい涙がにじむ――そんな余韻が彼の物語にはあります。予想外の展開であっても、そこには棘がなく、むしろ心を包み込むような優しさが漂っています。

彼が描く舞台は、特別ではない日常の風景です。平凡な人々の暮らしを見つめる彼の眼差しは温かく、ありふれた日々の中から小さな幸せや希望をすくい上げます。そして物語の終盤、その希望や真心が思いがけない形で姿を現すのです。そこにはいつもささやかな光が流れ、読み終えた後、そっと心に明かりを灯してくれます。

暖炉の前で若者が本を読み聞かせ、傍らで老人が穏やかに微笑む――そんな場面は、オー・ヘンリーの作品がもたらす「意外な結末と心温まる余韻」を象徴しています。ラストで明かされる出来事には、物語全体をやさしく包む意味が込められていて、静かに心に響きます。「人生にはまだこんな温もりが残っている」と語りかけるように。つらいときに彼の物語を開けば、挫けそうな心が支えられ、再び歩み出す力を与えてくれるのです。

短編文学におけるオー・ヘンリーの特別な位置

「短編の魔術師」と呼ばれるほどに、わずかなページで読者の心を揺さぶる巧みさは時代を超えて愛されてきました。一篇一篇が、読者にとって心に灯る小さな贈り物のような存在なのです。

発表から一世紀以上を経た今も、彼の作品は世界中で読み継がれています。『最後の一葉』や『賢者の贈り物』といった名作は、多くの人々が一度は触れたことのある物語でしょう。日本でも教科書や絵本で出会った記憶を持つ方は少なくありません。ごく普通の人々が織りなす小さな奇跡の物語は、国境や時代を越えて、読む人の心にそっと寄り添い続けています。

オー・ヘンリーの残したものは名声だけではありません。短い物語であっても人の心を癒し、励ますことができる――その事実を彼の作品は静かに示しています。長編を読む余裕のない日でも、彼の短編はそっと寄り添い、確かな温もりを届けてくれる。そうして、多くの読者が彼の物語に支えられてきたのです。

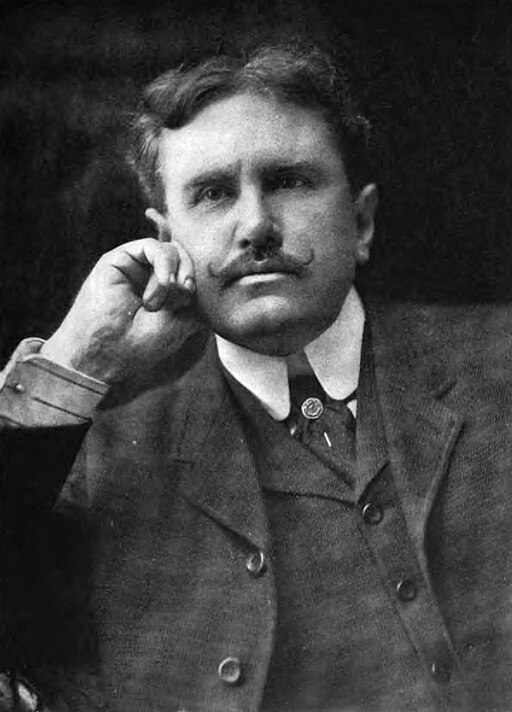

オー・ヘンリーの生涯 ―― 波乱の人生が生んだ物語

出典:ウィキメディア

幼少期と青年期

1862年、アメリカ南部の陽光のもとに生まれたオー・ヘンリーは、幼くして母や兄を亡くすという深い悲しみに直面しました。その喪失は彼の心に陰を落としましたが、一方で、おばの導きや本との出会いが、彼にとって心を寄せる避難所となりました。静かな読書室の光の中で、彼は少しずつ言葉の温度や感情の揺らぎを感じ取り、物語の世界に親しんでいったのです。

青年期になると、咳に悩まされていた彼は友人の勧めでテキサスへ渡ります。広大な牧場、多様な言語が飛び交う土地、そして書物の外に広がる大きな世界との出会いは、彼の感受性を豊かにし、しなやかに育てました。故郷から離れることで、より広い世界を見つめ、人々の暮らしの一片をやさしい眼差しで拾い集めるようになったのです。

テキサスで彼は薬局や銀行など、さまざまな職を経験しました。その中で人々の暮らしに根差した視点を養い、日常を愛おしく描く力を身につけていきました。この時期に育まれたのは、静かな悲しみを抱きながらも、日常に潜む希望を見つめる優しさ――やがて彼の短編に刻まれることとなる大切なまなざしでした。

逮捕・服役と執筆活動の始まり

ある日、銀行勤務時代の帳簿の不備から責任を問われ、裁判を前に南へと逃れた彼の運命は、大きく揺らぎ始めます。しかし、その逃避の日々は同時に、新しい物語が芽吹く契機でもありました。遠く離れた地で過ごしながら、彼は大切な人への想いを胸に、書くことを手放しませんでした。

最終的に彼は、愛する人の最期を見届けるために法廷へ戻る決断を下します。その背景には、罪の意識と深い情との間で揺れる心があったのでしょう。投獄されてもなお、彼は心を寄せた人の存在を支えに言葉を紡ぎ続けました。

獄中で彼は「O. Henry」という名で作品を発表し始め、わずか数年で14編もの短編を世に送り出しました。塀の内側で過ごす重い時間の中にあっても、彼は人の暮らしの小さな光を描き、希望を見出す筆を止めませんでした。その姿勢は、人生をもう一度抱きしめるような力強さを宿していました。

ニューヨーク時代と作家としての確立

活気あふれるニューヨークの街並みと、執筆机に向かう日々――1902年、オー・ヘンリーはこの大都市に身を置き、本格的に作家としての歩みを始めます。冷たい風が吹く街の中で、小さな希望を胸に秘めながら彼は歩み出しました。

ニューヨークの雑踏の中で紡がれる彼の物語は、波が砂浜をなでるように、読者の心へと静かに届きました。新聞の紙面に掲載される数百文字の短編には、驚きや哀愁、そしてほのかな光が凝縮されていました。一週間に一編という厳しいペースは重責であると同時に、彼自身の心を燃やし続ける営みでもあったのです。

「街には無数の物語がある」と言われるように、彼はネオンの陰に潜む市井の声や、日常のささやかな仕草を見出し、物語へと紡いでいきました。その断片に耳を澄ませば、人生はまだ思いがけない優しさや温かな展開を差し出してくれる――彼の作品には、そんな信頼と希望が息づいていたのです。

作風の特徴―― ユーモア、皮肉、そして人間愛

意外な結末(Twist Ending)の巧みさ

オー・ヘンリーの物語は、読み進めるうちに「きっとこうなるだろう」という予想を抱かせます。しかし最後の数行で、その予想はやわらかく裏切られ、思わず息をのむ――これこそが彼の「意外な結末」の妙味です。戸惑いと同時に心に温もりを残すその体験は、彼の短編が持つ最大の魅力の一つでしょう。

この驚きは単なるサプライズではなく、物語全体に流れる理(ことわり)が終盤で結実したものです。ユーモアや皮肉を織り交ぜながら日常を描き、最後にその視点を結びつけることで、読者の心に静かな灯をともします。彼の「ひねり」は、人生そのものに潜む小さな奇跡を思い出させてくれるのです。

庶民の生活を生き生きと描く筆致

オー・ヘンリーの舞台は豪華絢爛ではありません。街角で笑い合う人々や、簡素なアパートの窓辺で希望を探す人の姿が、親しみを込めて描かれます。彼が寄り添うのは特権階級ではなく、働き、夢を見、日々を営む普通の人々。彼の物語からは「四百人」ではなく「四百万の人々」の暮らしを尊ぶまなざしが伝わってきます。

また、貧しさや失敗に直面する人物に対しても、哀れみではなく深い理解を向けます。困難な状況でも誰かのために踏み出す姿を描くことで、読者にそっと励ましを届けます。彼の物語は、どんな人も尊い存在であることを思い出させてくれるのです。

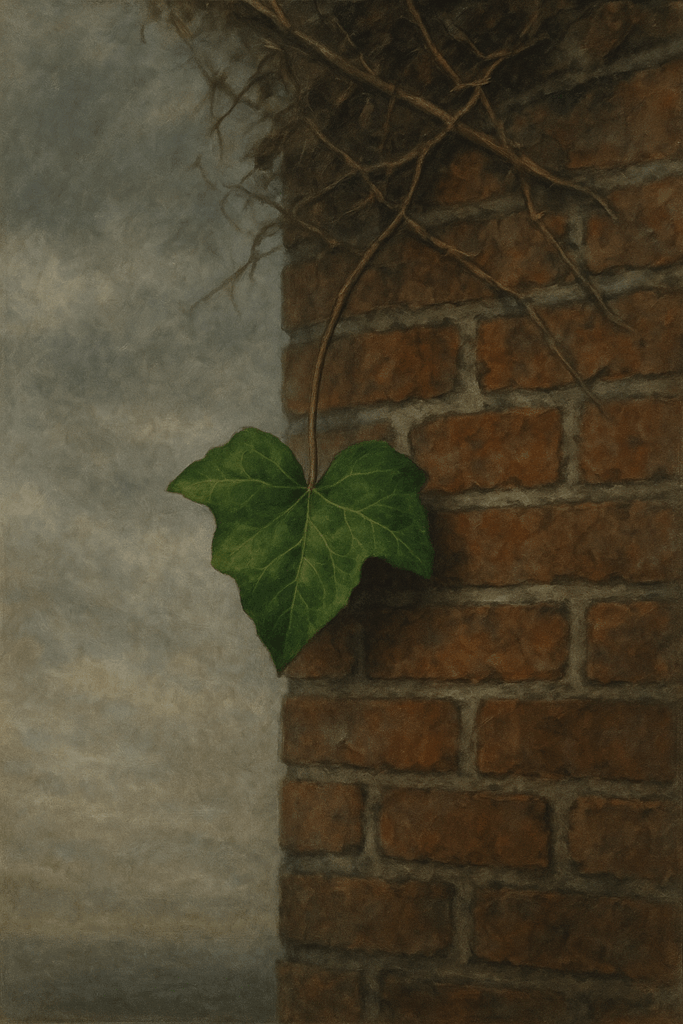

苦境の中の小さな希望

彼の短編には、重い日常の中でふと差し込む光が描かれています。たとえば、『最後の一葉』で命の灯をつなぐために描かれる葉。あるいは寒空の下、自らを奮い立たせる浮浪者の姿。そこには派手な奇跡ではなく、「まだここにいる価値がある」と背中を押す静かな希望があります。

それは小さな優しさであり、愚かに見える工夫でありながら、誰かを救う力を持つ瞬間です。読者が彼の短編を手にすると、たとえ落ち込んでいても心の隅に光が差し込み、「ここで生きていていい」と思わせてくれる。強引ではなく、そっと支えてくれるその希望こそが、オー・ヘンリーからの優しい贈り物なのです。

代表作とその魅力

(ネタバレはあえて避けました。作品の魅力が伝わりきらないことをご了承ください。)

「賢者の贈り物」―― 愛の形と自己犠牲

一文も派手な装飾はなくとも、彼らの行動は静かな奇跡でした。貧しさの中で、大切なものを手放す決断は、誰かのために生きるという覚悟です。互いを思う深さが、物質ではない何かを与えてくれるということを、ふたりはどこかで知っていたのかもしれません。

与えた物は使えなくなっても、その心は価値を失いませんでした。後になって知らされる真実の重みは、驚きより静かな感動で胸を満たします。それは「この人のためにわたしがある」と思える気持ちを、しっかり確かめ合える瞬間です。

オー・ヘンリーは、愛とは惜しみなく与えられるものであり、時に自分のないしょの宝物さえ分かち合うものだと語っています。そこには損得を超えた深い優しさが漂い、読む人の心をそっと支えてくれる。困難に押しつぶされそうなとき、この物語は「それでも誰かを大切に思う心が、きっと明日への支えになる」と静かに教えてくれます。

「最後の一葉」―― 芸術と希望がもたらす力

風に吹かれて葉が散る景色を、誰もがどこかで見つめたことがあるでしょう。オー・ヘンリーの短編の中でも、その落ちゆく葉に心を寄せる登場人物がいます。命の灯が消えかけたひとを見守るのは、医療でも奇跡でもなく、一片の葉のように見えて、それ以上に柔らかく強い“生きる力”でした。

その“最後の葉”は、ただそこにあるだけで希望を運んできます。そこに人の手が関わっているとわかったとき、目には見えない愛と技のつながりが心に染みます。見る人に命を託すような仕事を、そこに込めた人がいたことが伝わってくる――それは芸術の静かな奇跡です。

雨に濡れた夜を越えて、その葉がそこに残ったことの意味は、「まだ大丈夫だよ」と静かに語りかけてくれます。誰かが静かに、けれど心の深くに歩み寄ってくれる感じ――それは、とてつもなく優しい力。読後、胸に届くやさしさが、また前を向く小さな勇気になると感じられる物語です。

「私は悪い子だったわ、スー」とジョンシーは言った。「あの最後の一枚がなにかの力でいまでもあそこに残っているのは、私がどんなに罪深かったかを私に教えるためだったのね。死にたいと願うなんて罪悪ね。私にも少しスープを持ってきてちょうだい。それに少しポートワインを入れたミルクも。それから―」

I’ve been a bad girl, Sudie,” said Johnsy. “Something has made that last leaf stay there to show me how wicked I was. It is a sin to want to die. You may bring me a little broth now, and some milk with a little port in it, and—

岩波文庫「オーヘンリー傑作選『最後の一葉』大津栄一郎訳」から

まだまだ可能性の残っている年齢のころ、私はこの若き芸術家ジョンシーの気持ちになって読むことが多かった。まだ何にでもなれると信じていた私は、自分のことのようには生々しく感じることはなく、ただ、芸術が人を熱狂させ、一生を捧げるような羽目になる、などと悟り、なるたけ用心せねばと、手練れた世間知を飲み込んだ。いったい、この作品のほんとうの主人公は誰なのか、今の、身も心も老いぼれかかった自分にはわかりきったことだ。こんなところへやって来た、ここにいるくたびれ果てた私に、この物語のような気高い痕跡を残すことができるのか? もはや、不可能なのか?

この名作に敬意を払い、近頃はじめた「枯れないひとひら」という引用コラムの名称を付けています。

「二十年後」―― 時の流れと友情の試練

あれから二十年――約束の場所で再会した二人。しかし、そこにあったのはかつての笑顔ではなく、時間が育んだ別れの影だったのかもしれません。言葉も交わさず、お互いの姿の違いに気づくその瞬間、人生の歩みの深さに胸が締めつけられます。真の友情とは、ずっと変わらないものではなく、立ち止まり、見つめ直すものなのだと、静かに教えてくれます。

約束を胸に、故郷から訪れたひとは、誰も知ることのない人生の扉を踏み越えてきたようです。別の道を選んだふたりは、同じ出発点に立ちながら、今や違う役割を担っていました。その一方が法の守り手となり、もう一方は別の道をゆく、という現実に、優しい悲しみが胸を包みます。

それでも、奇しくも友情はそこにありました。言葉を交わさなくても、その存在が二十年間の時間を乗り越えた証です。読後に心に残るのは、再会の温かさではなく、「人はいつか、遠くからでも誰かを思うことができる」という静かな希望かもしれません。ページを閉じたとき、その余韻が心に小さな光をともしてくれることでしょう。

その他の注目作品(短評で数作紹介)

オー・ヘンリーの作品には、代表作以外にも、静かに胸に響く短編がたくさんあります。たとえば、『The Cop and the Anthem(警官と賛美歌)』では、ホームレスの「ソーピー」が冬をしのごうと、おかしな行動を繰り返すうちに、思いがけず自尊心を取り戻す瞬間に出会います。そこには、誰もが見過ごしそうな日常の中にある〈立ち直る力〉が優しく描かれています。

また、『The Skylight Room(天窓のある部屋)』では、名前を勝手につけた星を見つめる若い女性が登場します。生活に余裕のない彼女ですが、ある朝、空の星のように優しい手が差し伸べられ、希望の光を感じることができました。そのささやかな救いの瞬間に、心が少し軽くなるような温かさがあります。

他にも、『A Retrieved Reformation(改心)』では、過去を変えて真っ直ぐな道を選ぼうとする人物の決断が描かれます。そして『Mammon and the Archer(富と恋の狙撃)』は、お金と愛の間で揺れる心を、ユーモアと皮肉を交えてそっと描き出します。どの物語にも、小さな希望と息遣いが宿っていて、疲れた心に寄り添う励ましをくれるのです。

作品から読み取れる人生の教訓

人間の温かさが困難をやわらげる

果てもなさそうな困難な道を歩いているとき、誰かのさりげない言葉や行動が、重たい心を支えてくれることがあります。オー・ヘンリーの物語には、そうした瞬間がたくさん描かれています。ユーモアを交えながら紡がれる言葉の中に、誰かがそばに寄り添ってくれるかのようなぬくもりを感じられるのです。

彼の登場人物たちは、貧しさや不安に押しつぶされそうでも、ちょっとした優しさに救われることがあります。ほんのささやかな気づきが、人生に再び手を差し伸べるきっかけになる……そんな「心灯」は、彼の短編の奥にいつも灯っています。

読むたびに感じるのは、どんなに暗い夜でも、思いやりの感じられるまなざしや、心を込めた小さな行為が、厳しい夜をふんわりとやわらかくしてくれる力であるということ。オー・ヘンリーは、すべての物語を通して優しく教えてくれます。読後には、短く鋭い煌めきが走り、顔を上げておそるおそる前を向く勇気をくれるのです。

運命の皮肉にどう向き合うか

人生が思い通りに進まないと感じたとき、ふと訪れる思いがけない結末には、ただの戸惑いではなく、ほっこりとした微笑みが宿ることもあります。彼の短編には、そんな機知に富んだ ”皮肉” が差し込む瞬間があり、悲しみや苦みをまといながらもいつしか新しい視点をくれます。

たとえば、予期した幸せが手をすり抜けたとしても、先にある意味や温かさを見つける視点を、彼は示してくれます。ユーモアや驚きの中に、人の弱さを丸ごと抱きしめる優しさがあることを教えてくれます。運命の皮肉すら「自分の物語」として受けとめる力のようです。

人生はいつでも予想外の展開を紡ぎます。それにどう応えるかは自由です。物語を読んだあと、あなたがもし不可解な風刺に出会っても、それを悔しさだけで終わらせず、こんな見えない糸も物語の一部だったのだと思える力をくれるのが、オー・ヘンリーの心使いなのかもしれません。

何気ない日常に潜む価値

ただの通りすがりと思ったときさえ、その裏に、ひと粒の愛のドラマが隠れていることがあります。オー・ヘンリーは、そんなありふれた日常を大切に描きました。

例えば通りのカフェで交わされる小さな言葉、見知らぬ人の背中越しに感じる励まし――そうした断片にこそ、人の暮らしに灯る暖かさや、新しい見通しを見つける手がかりがあります。日々のささやかな出来事が、心をふっと軽くしてくれることを、彼はそっと教えてくれます。

小さな親切や見落としがちな風景に、自分を取り戻す力がある――それが彼の物語に流れる優しさの根幹です。経済的に厳しい状況でも、笑い声や思いやりのひとことがそっと安心を運んでくれる。彼の短編には、そんな「日常の中の光」がいつも灯っていて、読む人の目が自然とそこに向けられるように導かれていきます。

現代におけるオー・ヘンリーの魅力

SNS時代でも通じる短編の力

スマートフォンを片手に次々と流れる短い投稿の世界で、オー・ヘンリーの短編はまるで優しい光のようです。ひとつの物語はわずか数分で読み終えられても、心に深く残る言葉があります。現代のSNSで流行る「人の心を動かす短めのストーリー」と同じように、オー・ヘンリーの作品も人間の温かさや日常の驚きを凝縮し、読む人の胸にそっと寄り添います。

また、彼が描く「ごく普通の人々」に対する共感やユーモアは、時代や場所を越えて響く普遍性を持っています。都市の雑踏も、無名の人びとの営みも、短編の中では尊い舞台になります。SNSで「共感投稿」がシェアされるように、オー・ヘンリーの短編は読み終えたあと、誰かと感情を共有したくなる力を秘めています。

さらに、短編のフォーマットは、現代の情報があふれる時代に優しいリズムを与えてくれます。長くないからこそ、“今日の心の疲れ”にすっと寄り添える。まるで友人のメッセージのように、短い時間でそっと肩に手をかけてくれる――そんな温かな力が、いまの時代に大切にされているのだと感じます。

世界各地で読み継がれる理由

言葉を超えた優しさと驚きに満ちたオー・ヘンリーの短編は、国や時代の壁を越えて読まれ続けています。多くの言語に翻訳され、特に旧ソ連では1920~45年に140万部以上が出版されたとされます。多くの読者に驚きと共感を届けたその語りには、人間の普遍的な営みが映っているのです。

彼が描いたのは、ニューヨークに暮らすごく普通の人々。新聞の「四百人」にしか価値が見えないとされた時代に対し、彼は「四百万人──街に暮らすすべての人に物語がある」と静かに唱えました。市井の人びとに寄り添う視点が、多くの国で共感される核となっているのです。

また、その物語構造には奇をてらった装飾がありません。ユーモアや皮肉、そしてどこか優しい目線が自然に混じり合った語りは、読後に「また誰かに伝えたい」と思わせる余韻があります。それはまるで国境を越えて共鳴する、静かな心の“共振”のようです。読む人の胸にそっと灯りを残すその力が、今日も世界の読者に息づき続けています。

おわりに ―― 予期せぬ物語がくれる新たな視点

読後に心に残る「小さな灯」

ページを閉じたあとに胸の奥に残るのは、大きな感動ではなく、そっと揺れる小さな灯りのような余韻です。オー・ヘンリーの短編は、驚きや皮肉を通して、心にふっと灯る希望や愛の断片を残します。物語そのものは短いけれど、その余熱は何日も消えずに、私たちの心の片隅をそっと行き来するのです。

たとえば「最後の一葉」では、風に負けずそこにあった一枚の葉が、絶望の淵にいた人に生きる意思を取り戻させます。願いをしなかったり、誰にも察されないような些細な輝きが、その人の心に新しい息吹を運ぶ。その静かで強い灯は、読む者の胸をそっと押し、また一歩を踏み出す力へと変わります。

そのような「小さな灯」は、たとえ闇が深い時でも、どこかで誰かのためにともされ、誰かの心に温かな灯火をともす。私たちがもし迷いを抱えていても、オー・ヘンリーの物語はいまも、静かにそばでささやいてくれる――“まだ、ここに温かさは残っているよ”と。そんな穏やかな励ましが、この記事を読むあなたの心にも届くことを、願ってやみません。

オー・ヘンリーの世界に優しく触れたいあなたに、日本で出版された短編集の中から、特に読みやすく、心に寄り添ってくれるおすすめの一冊をご紹介します。

『オー・ヘンリー傑作集1 賢者の贈り物』(角川文庫/越前敏弥訳)

2020年に刊行されたこの文庫は、「賢者の贈り物」をはじめ、ユーモアと人間味に満ちた短編16話を収録。初めて読む方にもなじみやすく、ページをめくるごとにふっと頬がゆるむ内容です。都会の隅で暮らす人びとの小さな喜びや、静かな優しさに満ちた物語が揃っていて、心が疲れた夜にもそっと寄り添ってくれます。

さらに、小学生以上の読みやすさを追求した児童文庫シリーズもあります。

岩波少年文庫『最後のひと葉』(金原瑞人訳)

「最後のひと葉」「賢者の贈り物」「よみがえった良心」など14編を収録し、丁寧な訳と控えめな挿絵で親しみやすさ抜群。やさしい文体は、読み疲れた大人にも静かな安らぎをもたらします。

角川つばさ文庫『新訳 賢者の贈り物・最後のひと葉』(越前敏弥訳)

かわいらしい挿絵と読みやすさに配慮されたやさしい文体が魅力。心に沁みる物語を、ほんのり明るいタッチで読むことができる一冊です。

コメント