はじめに:SNS時代に響く『人間失格』の警鐘

「人間失格」——この言葉が、現代ほど私たちの心に深く響く時代はないのかもしれません。

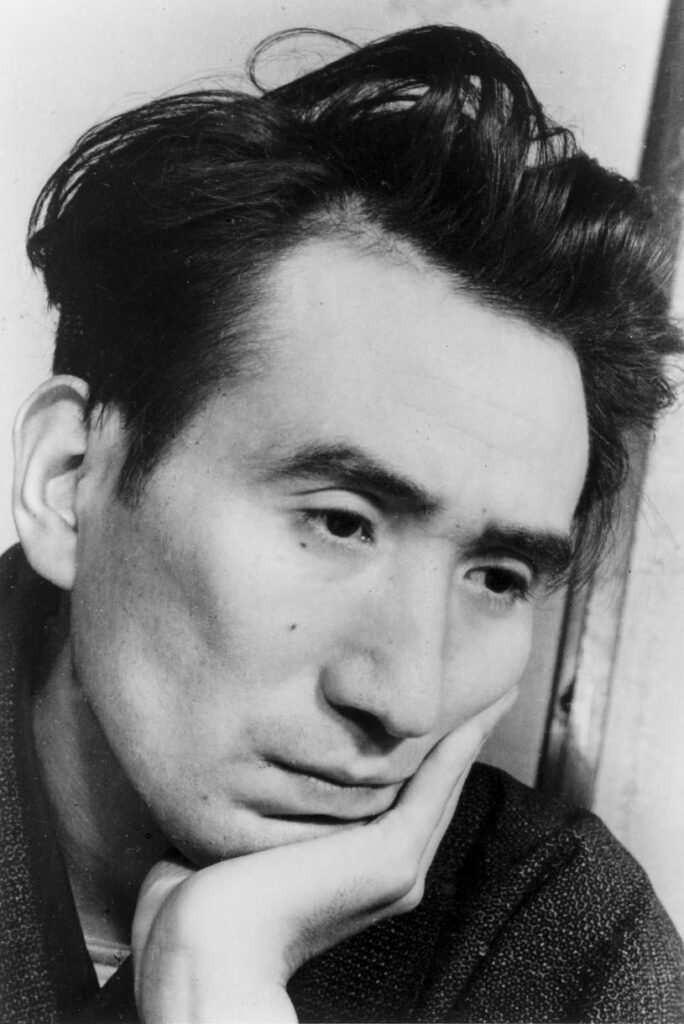

1948年に発表された太宰治の遺作『人間失格』。この作品が描く主人公・大庭葉蔵の苦悩は、私たちが生きる現代社会の姿を、驚くほど正確に予見していたように思えます。特に注目すべきは、他者の目を過剰に意識し、自分の本質を見失っていく葉蔵の姿が、まるで現代のSNS社会を生きる私たちの姿を映し出しているかのように見える点です。

なぜ今、改めて『人間失格』に注目する必要があるのでしょうか。それは、この作品が暗い絶望的な青春小説としてではなく、むしろデジタル時代を生きる私たちへの重要な示唆として読み直せるからです。SNSという「承認の場」に溢れ、「いいね」という数字に一喜一憂する現代人の姿。それは、まさに他者の目に過剰に敏感で、周囲との関係に悩み続けた葉蔵の姿と重なり合います。

現代人と葉蔵の共通点

仮面の重さ

「私は、その思い出す度に、顔が赤くなるような、恥ずかしい殊勝な空笑いばかり続けて居りました」と語る葉蔵。この告白は、現代のSNSユーザーの多くが共感できる心情ではないでしょうか。

私たちは日々、SNS上で自分の「ベストな一面」を切り取って投稿します。美味しそうな料理の写真、楽しそうな旅行のスナップ、充実した日常の一コマ。しかし、その裏では、どの角度から撮影すれば最も映えるか、どんなフィルターを使えば魅力的に見えるか、どんなハッシュタグをつければより多くの「いいね」が獲得できるか——と、絶え間ない演出の努力を強いられています。

これは、まさに葉蔵が身につけていた「道化」の仮面と本質的に変わりません。彼が「人を喜ばせることにばかり心を砕き」、「愛想のいい、そうして少しも愛情のない」振る舞いに苦しんでいた様子は、いいねやフォロワー数を意識して投稿を続ける現代人の苦悩そのものです。

そこで考え出したのは、道化でした。

太宰治『人間失格』(新潮文庫)第一の手記 から

それは、自分の、人間に対する最後の求愛でした。自分は、人間を極度に恐れていながら、それでいて、人間を、どうしても思い切れなかったらしいのです。そうして自分は、この道化の一線でわずかに人間につながる事が出来たのでした。

承認欲求と自己喪失の果て

他者からの承認を求めるあまり、本来の自分を見失っていく——この問題は、デジタル社会においてより深刻さを増しています。なぜなら、SNSは「承認」を数値として可視化してしまうからです。

フォロワー数、いいねの数、リツイート数。これらの数字は、まるで私たちの存在価値を定量化するかのように機能し始めています。「投稿への反応が少なかった」「フォロワーが減った」という事実が、直接的に自己肯定感を揺るがす要因となってしまう。そんな状況は、承認欲求の果てに「人間」であることすら放棄せざるを得なかった葉蔵の転落と、不気味なほどパラレルな関係にあります。

さらに深刻なのは、この「数字による承認」が、より一層の演技的生活を強いる悪循環を生み出している点です。より多くの「いいね」を獲得するために、より完璧な自分を演出し、その演技に疲れ果てながらも、また新たな投稿へと駆り立てられる。この果てしない循環の中で、私たちは少しずつ、しかし確実に「本当の自分」を見失っていっているのではないでしょうか。

『人間失格』の主人公・葉蔵が抱えた問題は、SNS時代を生きる私たちにとって、決して他人事ではありません。むしろ、現代社会だからこそ、より深刻な形で表れているとも言えるのです。

『人間失格』が示す現代社会の病理

見えない孤独の連鎖

皮肉なことに、かつてないほど「つながり」が容易になった現代において、人々はより深い孤独を感じています。スマートフォンの画面を通じて、私たちは世界中の誰とでも、いつでもつながることができます。しかし、一方で「本当の意味でのつながり」を実感できない人が増えているのです。

葉蔵が感じた「人間とはどういうものか、まるで見当がつかない」という途方もない不安。この言葉は、数百人、時に数千人のSNSの「友だち」に囲まれながらも、実は誰にも本音を打ち明けられぬ現代人の心情を言い当てているのではないでしょうか。

特に注目すべきは、この孤独が目に見えない形で連鎖している点です。SNSでは誰もが「充実した日常」や「幸せな瞬間」を投稿します。その結果、閲覧者は「自分だけが取り残されている」という錯覚に陥りやすくなります。しかし実際には、投稿者自身も同じ孤独や不安を抱えているのかもしれません。

デジタル社会における本質的な疎外

常にオンラインでありながら、実は誰とも深く繋がれていない。これは『人間失格』で葉蔵が経験した「人間社会の傍観者」としての立場が、デジタル社会を生きる私たちの日常となっていることを示しています。

例えば、SNSのタイムラインを眺めながら、他者の人生の「観客」として時間を過ごす私たち。それは、まるで葉蔵が「世間の変な注文に応じて、その都度変な顔を造って見せる」という生き方を強いられていたことと、奇妙なほど似ています。

さらに深刻なのは、この「疎外」が新たな依存を生み出している点です。現実での関係に不安を感じれば感じるほど、人々はSNSという仮想空間に逃げ込もうとします。しかし、そこでの関係性もまた表層的なものに留まり、結果として更なる疎外感を深めてしまう——このような悪循環が、現代社会には蔓延しているのです。

『人間失格』から学ぶ希望の見出し方

「失格者」という新たな解放

しかし、『人間失格』は決して絶望的な物語として読まれるべきではありません。むしろ、この作品には現代を生きる私たちへの重要な示唆が含まれているのです。特に注目したいのは、「人間失格」という烙印が、逆説的に一つの解放として機能する可能性です。では、その転換点はどのように訪れるのでしょうか。

まず重要なのは、「底をつく」という体験かもしれません。葉蔵が「もはや、私は、人間ではありません」と宣言するに至ったように、現代人もまた、SNSでの演技的生活に完全に疲れ果てる瞬間を経験します。毎日の投稿が義務のように感じられ、「いいね」の数に一喜一憂する自分に嫌悪感を覚え、もはやこれ以上演じることができない、もう自分はダメかもしれない——そんな限界点に達したとき、逆説的に新たな可能性が開かれるのです。

次に重要なのが、「同じように悩む人々との出会い」です。実は、完璧な人間を演じることに疲れているのは、自分だけではありません。SNS疲れを公言する人々が増えてきているのは、そのことを如実に物語っています。このような「仲間」の存在に気づくことで、「私だけがおかしいのではない」という安堵感が生まれます。

そして最も重要なのが、「不完全さを受け入れる他者との出会い」です。SNS上での表層的なつながりとは異なり、あなたの不完全さをそのまま受け入れてくれる人々との出会い。それは、必ずしも大勢である必要はありません。たった一人でも、そっと傍らにいて、あなたの仮面の向こう側にある本当の姿、ありのままを受け入れてくれる人との出会いが、大きな転換点となり得るのです。

「もう、私は完璧な人間を演じなくてもいいのだ」

この気づきは、突然訪れるものではありません。それは、上記のような経験の積み重ねを通じて、徐々に形作られていくものです。時には、カウンセリングのような専門家のサポートが、この過程を助けることもあるでしょう。

そしてつねに心に携えるべきは、この「気づき」が決して後ろ向きなものではないという点です。それは、より本質的な自分らしさを取り戻すための、新たな出発点となります。SNSという万華鏡に映る理想の自分ではなく、不完全さも含めた等身大の、おろかでたよりない自分をそのままに受け入れること。それが、現代社会を生きる私たちにとって、新たな希望への扉を開く鍵となると信じたいです。

この「気づき」は、実は『人間失格』の中にも垣間見ることができます。葉蔵が最後に見出した「人間失格」という地点は、必ずしも絶望的な終着点ではありませんでした。それは、むしろ「完璧な人間であれ」という重圧から解放される出発点だったのかもしれません。現代を生きる私たちもまた、この物語から重要なヒントを得ることができるのです。

実際、最近では「SNS疲れ」を公言する人々も増えてきています。これは、必ずしもネガティブな現象として捉えるべきではありません。むしろ、自分らしい生き方を取り戻すための、重要な一歩となる可能性を秘めているのです。

つながりの本質を取り戻すために

作品の最後で葉蔵は「人間」から外れることで、逆説的に救いを見出します。この結末は、現代を生きる私たちに何を示唆しているのでしょう。

それは、おそらく「本質的な、全人間的つながり」を取り戻すことの重要性です。SNSという鏡に映る自分ではなく、等身大の自己をさらけ出せる関係。表層的なやり取りではなく、時には対立や摩擦も含めた深い関わり合い。そのような本物の関係性を築くことこそが、デジタル社会における孤独や疎外を乗り越える鍵となるのではないでしょうか。

おわりに:デジタル時代を生きる私たちへ

『人間失格』を現代的な文脈で読み直すとき、私たちは重要な気づきを得ることができます。それは、完璧な「人間」を演じることに疲れ果てた時、新たな可能性が開かれるかもしれないという希望です。

他者の目を過度に意識し、仮面をかぶり続けることの苦しさから、どのように解放されうるのか。その答えは、意外にもこの「失格者」の物語の中に隠されていたのです。

真摯に自分と向き合い、不完全な自分を受け入れること。そして、表層的なつながりを超えて、本質的な関係性を築いていくこと。それこそが、デジタル社会を生きる私たちがこの作品から学ぶべき最も重要な教訓なのではないでしょうか。

私たちは、必ずしも葉蔵のように「人間失格」を宣言する必要はありません。しかし、彼の苦悩を通じて、現代社会を生きるためのヒントを得ることはできます。完璧な「人間」を演じることからの解放——それは、新たな希望への扉となるはずです。

今こそ、『人間失格』を、単なる暗い挫折小説としてではなく、現代社会を生きる私たちへの重要なメッセージとして、改めて読み直してみる必要があると思います。

コメント