紡がれる運命の糸 ― ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』の世界観と時代背景(全2回・前編)

1. はじめに

人生という名のタペストリーは、時に予期せぬ形で断ち切られ、ほつれることがあります。信じたものに裏切られ、拠り所を失い、深い孤独の淵に沈む──。しかし、その裂け目から再び新たな糸を紡ぎ出し、かつてなかった模様を描き出す「再生」の物語ほど、古今東西、私たちの心を強く揺さぶる主題はないでしょう。

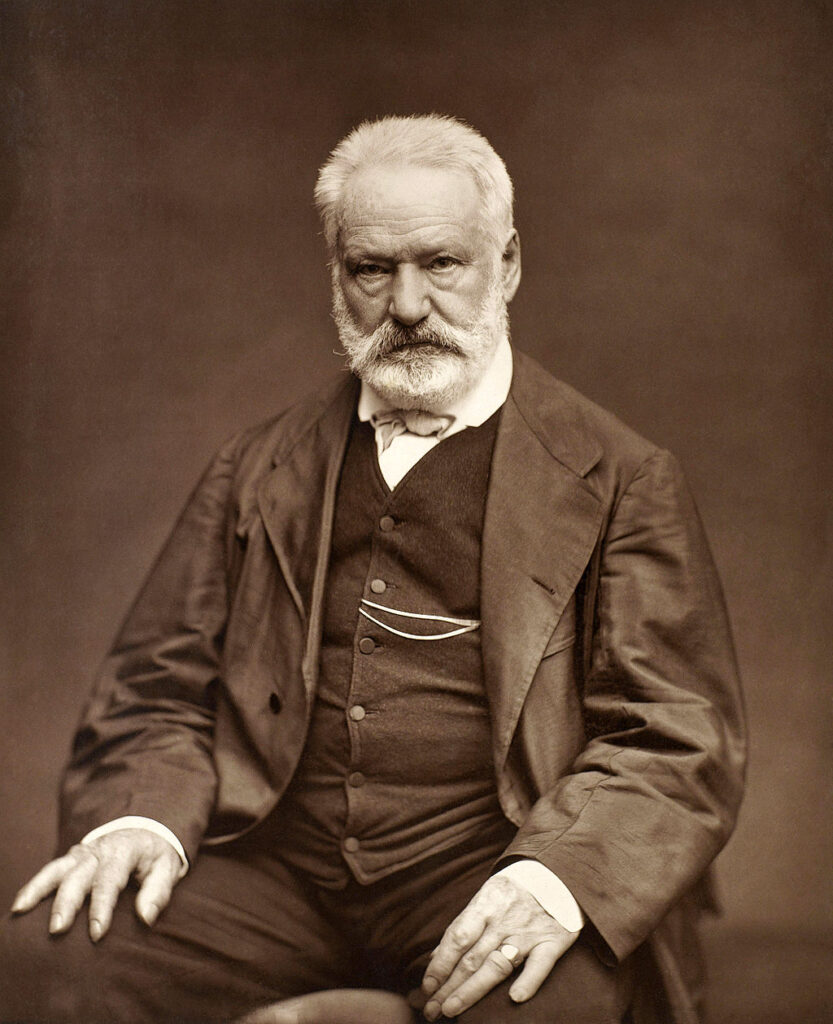

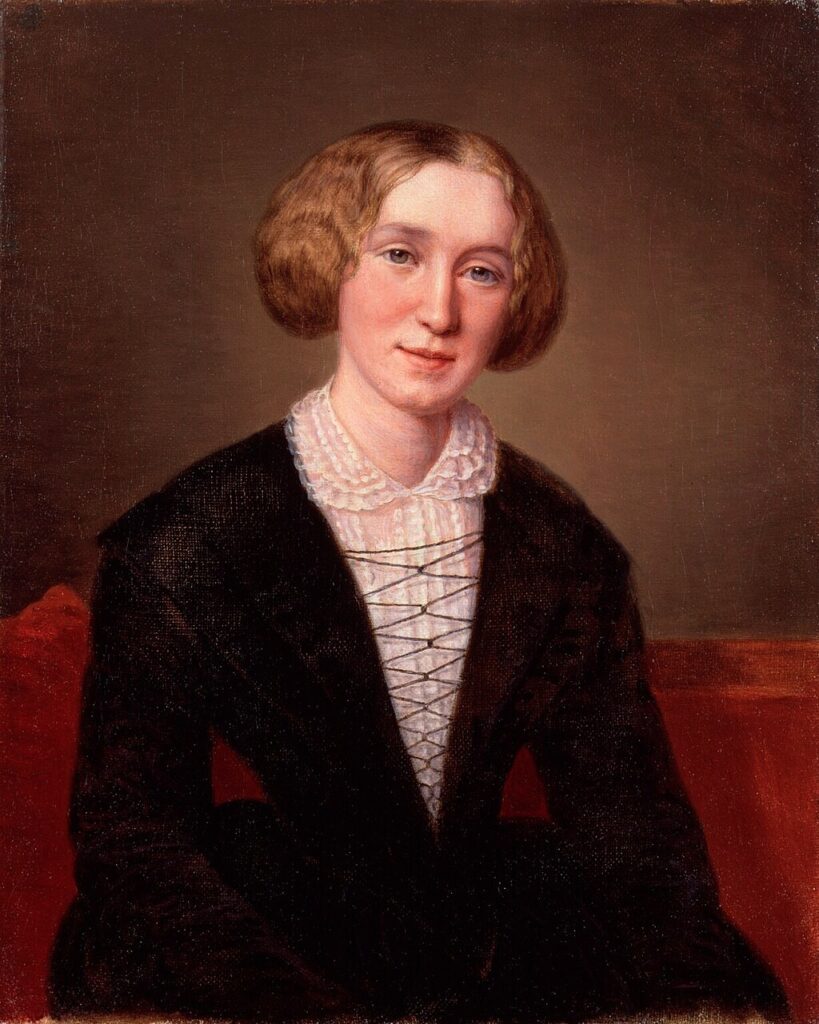

19世紀イギリスの文豪ジョージ・エリオット(本名メアリ・アン・エヴァンス、1819-1880)が1861年に発表した『サイラス・マーナー』は、まさにこの主題を扱った不朽の名作と呼ぶにふさわしい一作です。産業革命の波が押し寄せる過渡期のイギリス社会を舞台に、信仰、貨幣、そして人間的な絆を巡る魂の救済を描いたこの物語は、発表から160年以上を経た今なお、時代を超えて私たちの内面に深く響き渡る力を持っています。

この物語の射程は、単なる「善人が報われる」といった素朴な教訓譚を遥かに超えています。主人公サイラスの魂の遍歴は、彼を取り巻く共同体の眼差し、時代の空気、そして偶然と必然の複雑な綾のなかで織り成されていきます。人間不信に陥り、金貨を数えることだけを慰めに生きていた孤独な織工が、一人の幼子との邂逅(かいこう)によって再び生の意味を見出していく軌跡は、読む者の胸に静かな、しかし確かな感動を刻み込みます。

特筆すべきは、エリオットがいかに繊細かつ緻密な筆致で、この再生のプロセスを描き出しているかという点です。サイラスの変化は、決して唐突な奇跡として訪れるわけではありません。彼の過去の傷、元来の気質、そして周囲の人々との関わりの中で、ゆっくりと、しかし着実に育まれていくのです。だからこそ、その物語は安易な慰めではなく、確かな手触りを伴う希望として、私たちの心に届けられます。

この名作の深奥に迫るため、本稿は二回に分けて論を進めます。前編となる今回は、『サイラス・マーナー』が生まれた時代背景や作者エリオットの人物像を概観し、作品の主要なテーマと構造を解き明かしていきます。後編の、「織工と少女の奇跡 ―― ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』が描く人間再生の旅路」では、主要登場人物の心理の機微に光を当て、この物語が現代の私たちに何を問いかけるのかを考察してまいります。

さあ、物語の舞台となるラブロー村の、あの静かな織機の音に耳を澄ませてみましょう。サイラスの再生の物語が、なぜこれほどまでに私たちの心を捉えて離さないのか。その理由を、これから共に紐解いてまいりましょう。

2. ジョージ・エリオットと『サイラス・マーナー』の背景

ジョージ・エリオット(George Eliot)の生涯と作風

「ジョージ・エリオット」という名前を聞いて、19世紀を代表する男性作家を想像する方も少なくないでしょう。しかし実は、この名前はメアリー・アン・エヴァンス(Mary Ann Evans, 1819-1880)が用いたペンネームです。当時の女性作家は「女流文学」という枠組みで軽視される傾向があり、エヴァンスは自身の作品が性別に関係なく真剣に評価されることを望み、男性名を選びました。また、彼女の私生活 (既婚者であるG・H・ルイスとの事実婚関係) から生じる世間の非難から作品を守る意図もあったとされています。

エリオットはヴィクトリア朝イギリス文学の巨匠であり、特に人間の心理を掘り下げる緻密な描写と、社会情勢を鋭く観察する目を持った作家として高く評価されています。彼女の作品は単なる物語としての面白さだけでなく、登場人物の内面に深く分け入り、人間の弱さや成長、社会との複雑な関係性を描き出す点で、英国リアリズム文学の頂点を極めたと言えるでしょう。

チャールズ・ディケンズやトマス・ハーディといった同時代の作家たちと比較しても、エリオットの作品は特に道徳的な複雑さと知的な深みにおいて際立っています。彼女自身が翻訳者として活躍し、ドイツの哲学者フォイエルバッハなどの著作を英訳した経験も、その思想的な厚みに影響していると考えられます。

『サイラス・マーナー』(Silas Marner) の概要とテーマ

『サイラス・マーナー』は1861年に発表された中編小説です。エリオットの代表作『アダム・ビード』(1859)と『ミドルマーチ』(1871-72)の間に発表されたこの作品は、比較的短い長さながら、彼女の文学的特徴が凝縮された傑作と評されています。

物語の舞台となるのは、産業革命期のイングランド中部にある架空の村「ラブロー」。時代設定は19世紀初頭、ナポレオン戦争の頃から始まり、約16年の歳月を描いています。この時代は、イギリスが農業社会から工業社会へと大きく転換する過渡期であり、古い村落共同体の価値観と新たな経済原理が交錯する社会的背景が、物語の重要な要素となっています。

主人公サイラス・マーナーは、故郷の宗教的共同体で友人に裏切られた後、見知らぬ土地ラブローで孤独な織工として生きています。彼の人生は金貨を貯めることだけが唯一の喜びという、閉ざされた日々を送っていましたが、その金貨が盗まれ、さらに金髪の幼い女の子との偶然の出会いにより、彼の人生は劇的に変化していきます。

本作はページ数こそ多くありませんが、信仰と疑念、富と貧困、孤独と共同体、そして何より「父親とは何か」という根源的な問いを、深く掘り下げています。エリオットは冒頭部分で、産業革命以前の「古きよき」田園風景と、それが徐々に失われていく様子を描き出しており、時代の変化を鋭く捉える社会観察者としての一面も見せています。

『サイラス・マーナー』は、エリオットの他の大作と比べてコンパクトながらも、彼女の文学の神髄を味わえる作品です。初期作品『アダム・ビード』で示した農村共同体への鋭い観察眼と、後の大作『ミドルマーチ』で極めることになる複雑な人間関係の描写が、バランスよく融合しています。また、特に注目すべきは「偶然と必然」のテーマであり、一見偶然に見える出来事が、実は登場人物たちの人生と深く結びついているという物語構造は、エリオットの作品世界の重要な特徴となっています。

3. 『サイラス・マーナー』のあらすじと物語の全体像

主人公サイラス・マーナーの境遇と孤独

物語は主人公サイラス・マーナーが故郷のラントーン・ヤードという宗教共同体で信頼と希望に満ちた日々を送っていたところから始まります。誠実で敬虔な信仰心を持つサイラスでしたが、親友ウィリアム・デーンに裏切られるという悲劇に見舞われます。彼は共同体の資金を盗んだという濡れ衣を着せられ、さらに婚約者をも奪われてしまうのです。

この裏切りによって深く傷ついたサイラスは、人々や神への信仰を失い、故郷を後にします。彼が辿り着いたのは、ラブローという小さな村。ここで彼は、外の世界との接触を最小限に抑えながら、孤独な織工として生きていくことを選びます。

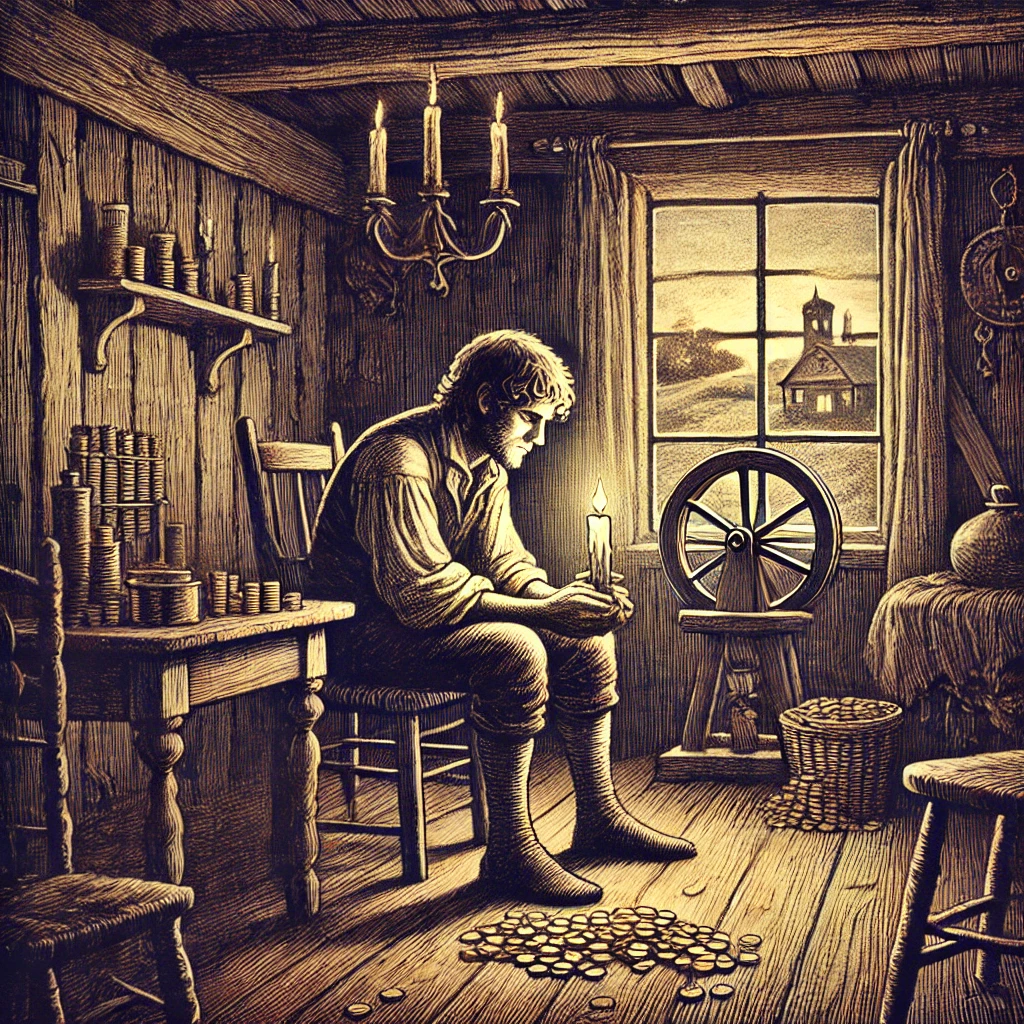

エリオットは、サイラスの孤立した生活を細やかに描写します。彼の小さな石造りの家では、機織りの音だけが響き、日々の労働の成果として得られる金貨を数えることが唯一の慰めとなっていました。村の住民たちは彼を奇妙な外部者として恐れ、時に噂の対象とし、彼もまた心を閉ざしたまま15年もの歳月を過ごすのです。

金貨盗難と絶望の日々

サイラスの閉ざされた人生に、二つの重大な出来事が起こります。まず、彼が大切にため込んでいた金貨が盗まれてしまうのです。それは彼にとって唯一の慰めであり、生きがいでした。盗まれた金貨を必死に探し求めるサイラスですが、それは村の浪費家であるダンスタン・キャスによって持ち去られていたのです。

そしてその直後、彼の人生を根底から変える運命的な出会いが訪れます。クリスマス・イヴの夜、サイラスの開け放たれた扉から一人の金髪の幼い女の子が彼の家に迷い込んでくるのです。この子はエピー(エフィー)と呼ばれ、実はダンスタンの兄ゴッドフリー・キャスの隠し子でした。エピーの母親はアヘン中毒で亡くなっており、子どもは雪の中を一人でさまよっていたのです。

サイラスは失われた金貨の代わりに現れたこの金色の髪を持つ子どもを、まるで自分の失った財宝が別の形で戻ってきたかのように感じます。彼は衝動的にこの子を引き取り、育てることを決意します。

エピーとの出会いと再生への道のり

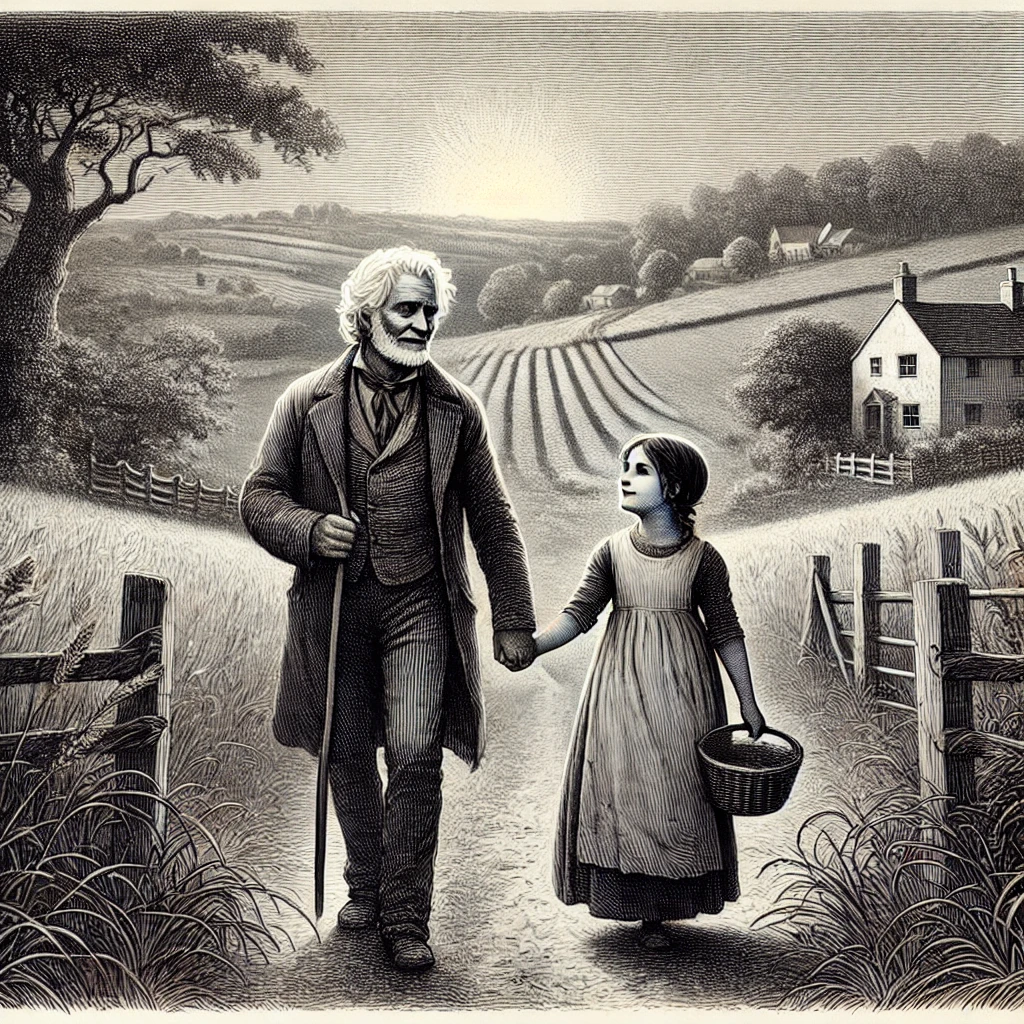

エピーを育てる過程で、サイラスの閉ざされた心は少しずつ開かれていきます。彼は子育てのために村の人々と交流せざるを得なくなり、特に隣人のドリー・ウィンスロップからの助言と支援が彼の大きな力となります。かつては疎外感のみを抱いていた村の共同体が、今や彼にとって新たな絆の場となっていくのです。

エピーは無邪気で明るい性格で、サイラスの暗い家に文字通り光をもたらします。彼女を育てる中で、サイラスは人間の温かさを再び感じ、失われていた信頼と希望を取り戻していきます。かつて金貨を数えることだけが喜びだった彼が、今ではエピーの成長を見守ることに深い幸福を見出すようになるのです。

物語は16年後、エピーが成長した姿を描きながら展開していきます。サイラスと共に暮らすことを選んだエピーと、彼女の正体を知りながらも認知しなかったゴッドフリー・キャスとの関係、そして最終的にサイラスが過去の傷と向き合い、真の意味での和解を果たしていく過程が、感動的に描かれています。

『サイラス・マーナー』は、一見すると単純な「失われたものが別の形で返ってくる」という物語に見えるかもしれません。しかし、エリオットはその過程を心理的にも社会的にもリアリスティックに描き出すことで、単なる教訓譚を超えた深みを作品に与えています。サイラスの再生は一夜にして起こるものではなく、エピーとの日々の暮らしの中で、周囲の人々との関わりの中で、徐々に、時には苦しみを伴いながら実現していくのです。

4. 人生のどん底から再生する物語としての『サイラス・マーナー』

サイラスの再生の過程と成長

『サイラス・マーナー』が160年以上経った今も読み継がれる理由の一つは、その「再生」の描き方にあります。エリオットは安易な解決や突然の改心ではなく、段階的かつ現実的なサイラスの内面の変化を描いています。

サイラスの人生のどん底は、単に彼が裏切られたという出来事だけではありません。その結果として彼が抱えることになった深い孤独と不信感、さらには自分自身の存在価値への疑問が、彼の真のどん底を形作っています。「私は何のために生きているのか」「他者を信じることはもう二度とできないのか」――これらの問いは、現代に生きる私たちも直面する普遍的な苦悩です。

心理学者のエリック・エリクソンは人生の発達段階について論じる中で、「信頼 vs 不信」が人間の最初の心理的課題であると述べています。サイラスはラントーン・ヤードでの裏切りによって、一度獲得していたはずの「基本的信頼感」を完全に失ってしまったのです。それが彼を金貨を数える機械的な日々へと導きました。しかし、エピーとの出会いは、彼に第二の「信頼構築」の機会を与えます。

注目すべきは、サイラスの変化が一瞬で起こるものではなく、日々の小さな出来事を通じて少しずつ形作られていく点です。エピーが最初に彼の家に迷い込んだ夜、サイラスは彼女の金髪を自分の失った金と重ね合わせます。これは彼がまだ物質的な価値観から完全に解放されていないことを示しています。しかし、エピーを育てる中で徐々に所有から真の愛情へと彼の心は変化していきます。

エピーの笑顔、彼女の成長を見守る喜び、彼女を通じて村の人々と交流する経験—これらの積み重ねが、サイラスの閉ざされた心を少しずつ開いていくのです。

現代の心理療法でも、トラウマからの回復には時間と段階的な過程が必要だと言われています。サイラスの変化はまさにこの原則に従っており、だからこそ読者は彼の再生を説得力を持って受け入れることができるのです。

人とのつながりがもたらす癒し

エリオットの作品の中核には常に「人間同士のつながり」というテーマがあります。『サイラス・マーナー』においても、サイラスの真の救済は金銭の回復ではなく、他者との絆の再構築にあることが明確に描かれています。

特に重要なのは、サイラスとエピーの関係だけでなく、彼と村の共同体との関係性の変化です。当初、ラブローの村人たちはサイラスをよそ者として恐れ、彼もまた心を閉ざしていました。しかし、エピーの存在によって、サイラスは必然的に村の社会生活に参加するようになります。ドリー・ウィンスロップをはじめとする村人たちの支援と交流は、サイラスに新たな所属感をもたらすのです。

現代社会では、人々の孤独や社会的孤立が深刻な問題となっています。デジタル技術の発達によって物理的な距離は縮まったにもかかわらず、心理的な距離は逆に広がっているとも言われます。日本でも孤独死や無縁社会という言葉が象徴するように、つながりの希薄化が様々な社会問題の根底にあります。

そんな時代ゆえに、人とのつながりを通じた癒しというテーマは、私たちに強く響くのではないでしょうか。心理学者のヨハン・ハリは著書『LOST CONNECTIONS』の中で、うつや不安の根本原因の一つに意味のある “つながりの喪失” があると指摘しています。サイラスの物語は、まさに、失われたつながりを取り戻す過程を描いているのです。

読者への示唆とメッセージ

この作品が伝えるメッセージは、決して古びることがありません。人生における喪失と回復というサイクルが、どの時代にも普遍的だからです。

私たち現代人も、様々な喪失を経験します。仕事、人間関係、健康、あるいは人生の目標や意味そのものであったりします。

サイラスが金貨という物質的な価値から、エピーという人間的な絆へと価値感を転換させたように、私たちも人生の転機にて、本当に大切なものを問い直す機会に直面します。『サイラス・マーナー』の最も深いメッセージは、人生において最も暗い時期が、実は新たな光を見出すための準備期間になりうるということではないでしょうか。サイラスが経験した孤独と喪失がなければ、彼はエピーという予期せぬ贈り物の価値を本当の意味で理解することはできなかったかもしれません。

5. 現代における『サイラス・マーナー』の意義

時代を超えた普遍的メッセージ

ジョージ・エリオットが1861年に発表した本作品は、160年以上の時を経た現代にも深い共感を呼ぶ力を持っています。19世紀のイギリス農村と現代社会では、生活様式やテクノロジーは大きく異なるものの、人間の孤独や他者とのつながりを求める心の問題は、時代を超えたテーマであり続けています。

サイラスが経験した信頼の裏切りと、深い孤独や金銭への執着は、もちろん現代社会でも見られます。デジタル化が進み、表面的にはつながりが増えたかのような現代では、むしろ本質的な人間関係の希薄化や孤立感の潜在的深まりが社会問題となっています。

サイラスの人生が一変する瞬間を見ましょう。彼の家に迷い込んだ幼い少女エピーとの出会いが、強固に閉ざされた心をわずかずつ開いていきます。失意のどん底にいる人間にとって、まっすぐな一筋の光、かけがいのない一人の他者との、心からの真摯なつながりがいかに大きな救いとなり得るかということを先にも述べましたが、時代や文化、人種を超えた普遍的真理といえるでしょう

なぜ今読むべきか(現代社会との共鳴)

2020年代に入り、世界はパンデミック、地政学的緊張、経済的不確実性など、数多くの危機に直面してきました。こうした社会環境は、多くの人々に不安と孤独をもたらしています。テレワークの普及やソーシャルディスタンスの必要性は、物理的な人間関係の形成をさらに難しくしました。

『サイラス・マーナー』は、こうした現代人が直面する「心の枯渇」状態からどのように人間性を取り戻すかについて、貴重な示唆を与えてくれます。サイラスが織物の技術という「仕事」だけに生きる姿は、ワークライフバランスを見失い、仕事やデジタルの世界に埋没する現代人の姿と重なります。

物語の後半で描かれるサイラスの精神的再生のプロセスは、私たちに以下のような問いかけをします:

これらの問いは、物質的豊かさと引き換えに精神的充足を見失いがちな現代社会において、より切実な意味を持っています。

他の再生文学との比較

『サイラス・マーナー』の魅力をより深く理解するには、同様のテーマを扱った他の古典文学と比較して読むことも有意義です。

例えば、ヴィクトール・ユーゴーの『レ・ミゼラブル』(1862年)では、主人公ジャン・バルジャンが苦役囚から市長へと至る精神的再生の過程が描かれています。バルジャンもサイラスも、社会から疎外され、心を閉ざした状態から、一人の子どもとの出会いをきっかけに人間性を取り戻していくという共通点があります。

また、チャップリンの『キッド』は、捨てられた子供との絆を通じて、主人公が再び人間らしさを取り戻す物語として知られています。

チャールズ・ディケンズの、『クリスマス・キャロル』(1843年)におけるスクルージの変容も、孤独と物質主義から共感と人間愛への回帰という点で、サイラスの物語と通じるものがあります。

これらの作品を『サイラス・マーナー』と並べて読むことで、「孤独から共同体へ」「物質的執着から精神的豊かさへ」という人間の普遍的な精神的旅路についての理解がより深まるでしょう。

結びに

『サイラス・マーナー』が現代にも強く訴えかける力を持つのは、その根底に「人は一人では生きられない」という単純でありながら深遠な真理があるからです。デジタル化やグローバル化が進み、表面的なつながりは増えても、本質的な絆や共同体感覚が失われがちな現代社会において、この19世紀の小さな物語は、私たちに何が本当に大切なのかを静かに、しかし力強く問いかけています。

エリオットが描いた織工サイラスの再生の物語は、どのような時代においても、人間の心の奥底に触れる普遍性を持ち続けるでしょう。それこそが、この作品が160年を超えて読み継がれる理由であり、現代においてもなお読むべき理由なのです。

6. まとめ:『サイラス・マーナー』あらすじから学ぶ再生の力

絶望から希望への旅路

『サイラス・マーナー』を通じて私たちが学べることは、人間の回復力の素晴らしさではないでしょうか。サイラスの人生は、私たち一人ひとりの人生の縮図とも言えます。友人の裏切り、信仰の喪失、大切なものを奪われる経験—これらはサイラスを深い孤独へと追いやりましたが、彼の物語はそこで終わりませんでした。

サイラスが象徴する「絶望からの立ち直り」の過程には、いくつかの重要な教訓があります:

あなたへの提案

もしこの記事を読んで少しでも興味を持たれたなら、ぜひ『サイラス・マーアナー』を手に取ってみてください。200ページ足らずの比較的短い小説ですが、その中には人生の機微が凝縮されています。

読み終えた後には、こんな小さな「宿題」をしてみませんか?

筆者について

私はこの記事の執筆時点からちょうど5年前、とある希少難病に罹患し、仕事、付き合い、健康、財産、のほぼすべてを無くしたどん底の状況に落ちました。詳しいことは、また別の機会に述べるかもしれませんが、そのころ持っているものは、ただ、療養生活のために起きて、食べて、寝る、といった身体が欲するわずかの習慣的なうごき。そして、自分の心だけ。

この、自分は自分であるゆえにまだ望みは捨てられない、今からでも幸せになれる、といったような、本能的な生きる意志は弱いながらも明確に立っていました。

しかしその闘病という空白の時間があったからこそ、いや、まだまだこれからも続いてゆくからこそ、自分のタマシイは輝きを増す、と感じています。サイラスの物語をはじめとする、文学や音楽、絵画など古今東西の名作や、強く芸術にあこがれて創作した拙作に、とぎれとぎれ、うすぼんやりと浸る夜な夜なは、そんな私自身の小さな「再生」とも重なり、確実に、日々の糧になりました。

次回予告:『織工と少女の奇跡』

今回の記事『紡がれる運命の糸 ―― ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』の世界観と時代背景(全2回・前編)』では、作品の社会的背景や時代性、そして現代における意義について考察しました。

次回の後編『織工と少女の奇跡 ―― ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』が描く人間再生の旅路(全2回・後編)』では、より具体的にサイラスとエピーの関係性に焦点を当て、以下のテーマを深掘りしていきます:

人が深い絶望から立ち直り、再び人生に意味を見出していく道のりを、エリオットがいかに繊細かつ力強く描いたか――その文学的手法と心理描写の妙に迫ります。サイラスの内面の変化を丁寧に追いながら、私たち自身の「再生」について考えるヒントを探っていきましょう。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。皆さんの日常に、小さな希望の光が常にあることを願っています。そして何より、サイラスのように、予期せぬ場所からやってくる幸せに気づく感性を、私たち皆が持ち続けられますように。

7. 参考文献・関連情報

『サイラス・マーナー』各種版本情報

原書(英語)

- Eliot, George. Silas Marner: The Weaver of Raveloe. Penguin Classics, 2003年版. ISBN: 978-0141439754

- Eliot, George. Silas Marner. Oxford World’s Classics, 2008年版. ISBN: 978-0199536771

- テレンス・ケイブによる詳細な解説と注釈付き

翻訳版

- ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』(大島真理訳)光文社古典新訳文庫, 2019年. ISBN: 978-4334753726

- 現代的な日本語で読みやすく、詳細な解説付き

- ジョージ・エリオット『サイラス・マーナー』(池央耿訳)岩波文庫, 2001年. ISBN: 978-4003225714

- 定評ある古典的翻訳

電子書籍

- Kindle版:『サイラス・マーナー』(大島真理訳)光文社古典新訳文庫

- 青空文庫:『サイラス・マアナア』(森田思軒訳)https://www.aozora.gr.jp/cards/000251/files/45347_29270.html

- 明治時代の古い翻訳ですが、無料で読めます

オーディオブック

- Audible版:Silas Marner ナレーション:Andrew Sachs, 再生時間:約6時間30分

ジョージ・エリオット研究・伝記

- 大田美和『ジョージ・エリオットの小説 ―― 調和から混沌へ』東京大学出版会, 2011年. ISBN: 978-4130860659

- 日本語で読める本格的なエリオット研究書

- Hughes, Kathryn. George Eliot: The Last Victorian. Fourth Estate, 2001年. ISBN: 978-1841154039

- 最も詳細な現代的伝記の一つ

- Karl, Frederick R. George Eliot: Voice of a Century. Norton, 1995年. ISBN: 978-0393313567

- エリオットの生涯と作品の関係を詳細に分析

ヴィクトリア朝イギリス理解のための文献

- 川本静子『ヴィクトリア朝の女性と結婚』松柏社, 2013年. ISBN: 978-4775401668

- 当時の女性の社会的立場を知るのに最適

- 村岡健次・川北稔編『イギリス近代史 改訂版』ミネルヴァ書房, 2003年. ISBN: 978-4623039395

- 産業革命からヴィクトリア朝までの社会変化を概観

- Wilson, A.N. The Victorians. Arrow Books, 2003年. ISBN: 978-0099451860

- 読みやすくまとまった通史

「再生」のテーマを扱った関連文学作品

古典文学

- ヴィクトール・ユーゴー『レ・ミゼラブル』(西永良成訳)岩波文庫, 全5巻, 2013年.

- 元囚人ジャン・バルジャンの贖罪と再生の物語

- チャールズ・ディケンズ『大いなる遺産』(佐々木徹訳)光文社古典新訳文庫, 2012年.

- 孤児ピップの成長と価値観の変容

- 夏目漱石『こころ』新潮文庫.

- 罪の意識と精神的再生を描いた日本の古典

現代文学

- 石田衣良『4TEEN』新潮文庫, 2007年. ISBN: 978-4101319513

- 現代日本の若者の再生と成長の物語

- イーユン・リー『傷の音』(飯野友幸訳)新潮社, 2010年. ISBN: 978-4105900649

- 移民としてのアイデンティティと再生のテーマ

- カズオ・イシグロ『日の名残り』(土屋政雄訳)早川書房, 2001年. ISBN: 978-4151200251

- 執事の人生の省察と再生の可能性

オンラインリソース

- ヴィクトリア朝Web博物館: http://www.victorianweb.org/

- エリオットについての評論や当時の社会背景に関する豊富な資料(英語)

- ジョージ・エリオット・フェローシップ: https://www.georgeeliot.org/

- エリオット研究の国際団体による情報サイト(英語)

- ブリティッシュ・ライブラリー「ヴィクトリア朝の人々」コレクション: https://www.bl.uk/victorian-britain

- 一次資料や解説が豊富(英語)

※この記事で紹介した書籍は、オンライン書店や一般書店、図書館でお求めいただけます。電子書籍は各プラットフォーム(Kindle, Kobo, honto等)でも購入可能です。