はじめに

本ブログは「弱きものに寄り添った、人生の再生のための文学」をテーマに掲げています。このコンセプトを体現する作家として、宮沢賢治ほどふさわしい人物はいません。彼の生涯は、理想と現実の狭間での苦悩、そして他者への深い慈しみに満ちています。その作品群は、美しくも厳しい自然、宇宙の摂理、そこに生きる小さき者たちへの限りない共感と魂の再生への切なる祈りに貫かれています。

本稿で探求すること

なぜ宮沢賢治の言葉は、一世紀以上の時を経てもなお、私たちの心を打ち、時に慰め、時に指針を与えてくれるのでしょうか。本稿では、賢治の波乱に満ちた生涯を辿りながら、彼の作品に込められた”寄り添い”と”再生”のメッセージを探求していきます。その唯一無二の文学が、現代の私たちの心にどのように響き、人生の困難な局面においていかなる光となりうるのか、共に考えていきましょう。

生い立ちと信仰:慈悲と科学、葛藤の源泉

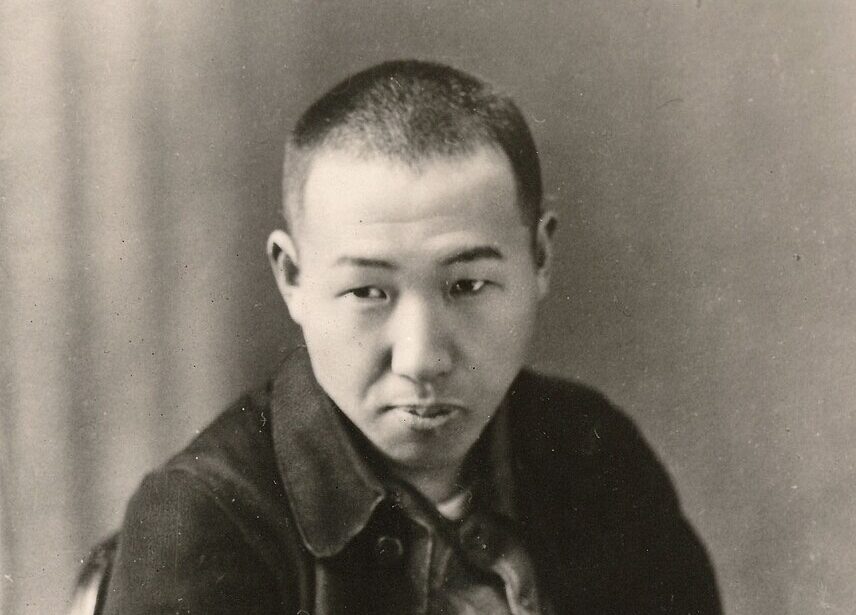

(File:Miyazawa Kenji as a student of Morioka Agricultural and Forestry College.jpg)

生家と初期の葛藤

宮沢賢治は1896年(明治29年)、岩手県花巻町(現・花巻市)に、裕福な質屋・古着商の長男として生を受けました。家業は地域の経済を支える一方で、貧しい農民から物品を預かり、利息を取るという側面を持っていました。感受性豊かで正義感の強かった賢治は、幼い頃から、家業に対しうしろめたさや葛藤を抱えていたと言われています。「持てる者」としての立場と、貧しい人々への共感との間の矛盾は、後の生き方や創作活動に大きな影響を与えることになります。

法華経への深い傾倒

宮沢家は熱心な浄土真宗の信者であり、家庭環境は仏教的な雰囲気に満ちていました。賢治自身は中学時代に出会った『漢和対照妙法蓮華経』に強い感銘を受け、次第に法華経の教えに傾倒していきます。「すべての衆生は仏になれる」「利他行の実践(菩薩行)」といった法華経の思想は、彼の世界観や生命観の根幹を形成し、自己犠牲をも厭わない他者への奉仕という、彼の生涯を貫く行動原理となっていきました。国柱会への一時的な関与など、その信仰は非常に純粋で情熱的なものでした。

科学への探求心と学び

一方で、賢治は幼い頃から自然界の事象に強い関心を寄せていました。石(鉱物)、植物、昆虫、そして夜空に輝く星々。彼は熱心なコレクターであり探求者でした。好奇心は学問へ繋がり、盛岡高等農林学校(現・岩手大学農学部)へ進学。そこで土壌学、地質学、肥料学、化学などを学び、科学的な知識を深めました。作品に頻繁に登場する鉱物の名前や、天文学的な描写、農業に関する具体的な記述は、こうした科学的素養に基づいていました。

信仰と科学の融合

賢治の中で「信仰心」と「科学的知識」は矛盾せず、相互に作用し合っていました。宇宙の法則や自然の摂理を科学的に理解しようとする姿勢と、その背後にある大いなる存在や生命の神秘を感じ取る宗教的感性が融合し、独特の文学世界――「イーハトーブ」と呼ばれる心象風景――の礎となったのです。彼の眼差しは、常に大地に生きる人々と、遥か彼方の銀河宇宙の両方へと向けられていました。

理想と現実の狭間で:教師、農民指導、そして孤独な創作

農学校教師:理想と実践の日々

盛岡高等農林学校卒業後、研究生として地質調査などに従事していた賢治は、1921年(大正10年)、稗貫郡立稗貫農学校(後の花巻農学校)の教諭となります。彼の授業は教室内にとどまらず、生徒を野山に連れ出し、土や植物、星に実際に触れさせる実践的なものでした。単なる知識の伝達に留まらず、農業の尊さ、自然との共生、芸術を通じた豊かな生き方を熱心に説き、生徒たちから深く慕われました。

「農民芸術概論綱要」には「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」「われらは世界のまことの幸福を索ねよう」といった、彼の理想とする社会観や人生観が情熱的に語られています。

羅須地人協会の設立と活動

しかし教育という間接的な関わりだけでは満足できず、自ら農民となり、貧しい農民たちの生活を根本から変えたいという強い思いが芽生えます。1926年(大正15年)、賢治は農学校を退職し、花巻郊外に私塾「羅須地人協会」を設立。自ら畑を耕し、近隣の農民に稲作指導や肥料設計、さらに音楽や文学の啓蒙活動を始めました。これは、賢治が理想とした「農民芸術」を具現化しようとする試みでした。

理想と現実の壁:羅須地人協会の挫折

だが現実は厳しいものでした。理想主義的なアプローチは、必ずしも地域の農民にすぐには受け入れられはしませんでした。慣れない農作業や献身的な活動は、もともと丈夫とは言えない賢治の身体を徐々に蝕んでいきました。過労により体調を崩し、羅須地人協会の活動は警察から社会主義的な運動と疑われることもありました。理想と現実の大きな壁、体力の限界に直面し、活動はわずか2年ほどで終焉を迎えました。

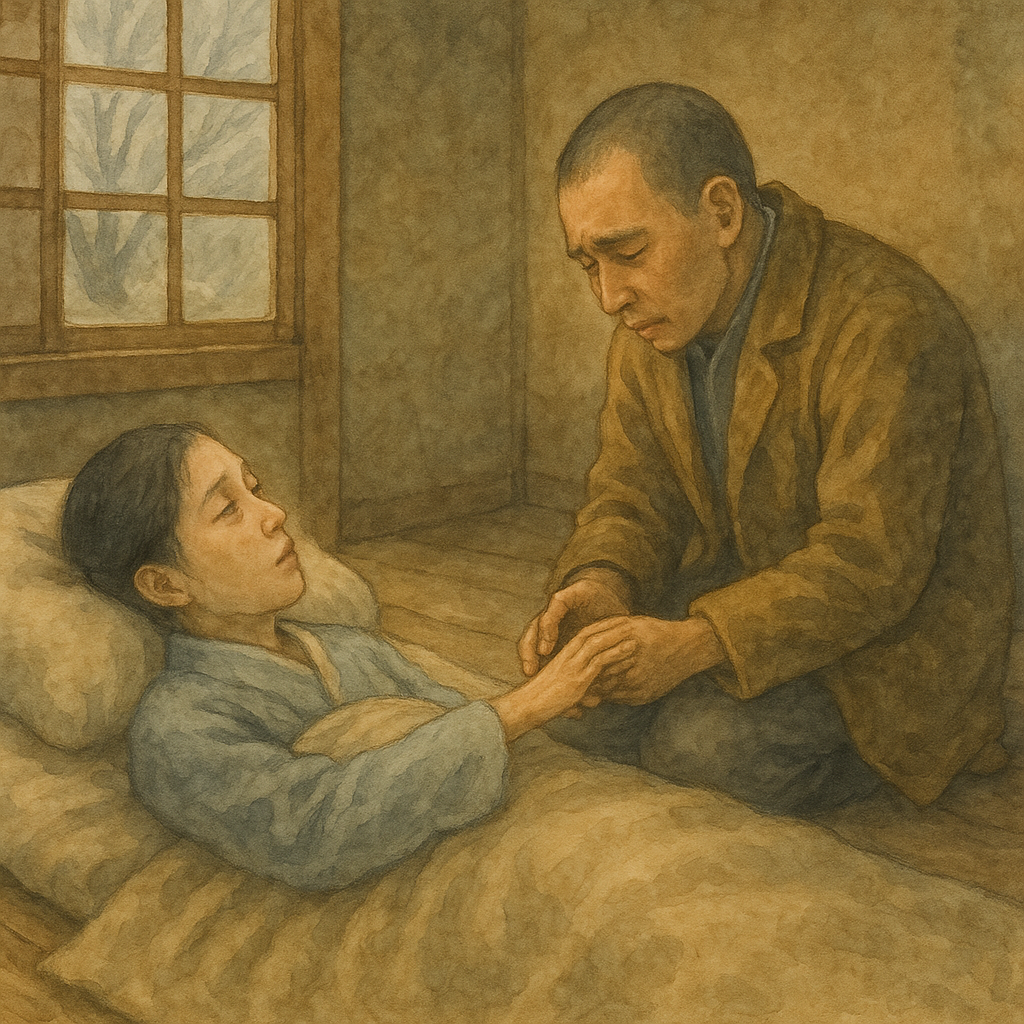

最愛の妹トシとの永訣

この時期の前後、賢治の人生に大きな影を落とす出来事が起きます。最愛の妹トシ(とし子)の死です。結核により1922年(大正11年)、トシは24歳の若さで亡くなりました。兄妹の絆は極めて深く、トシは賢治の最大の理解者でした。彼女の死は賢治に計り知れない悲しみと衝撃を与え、その慟哭は『永訣の朝』『青森挽歌』『無声慟哭』といった詩に結実しました。「あめゆじゆとてちてけんじや(雨雪を取ってきてください、賢治さん)」という作品中の言葉はあまりにも有名です。この喪失体験が、「死」「別離」「魂の行方」といったテーマに、より切実なる深みを与えることになりました。

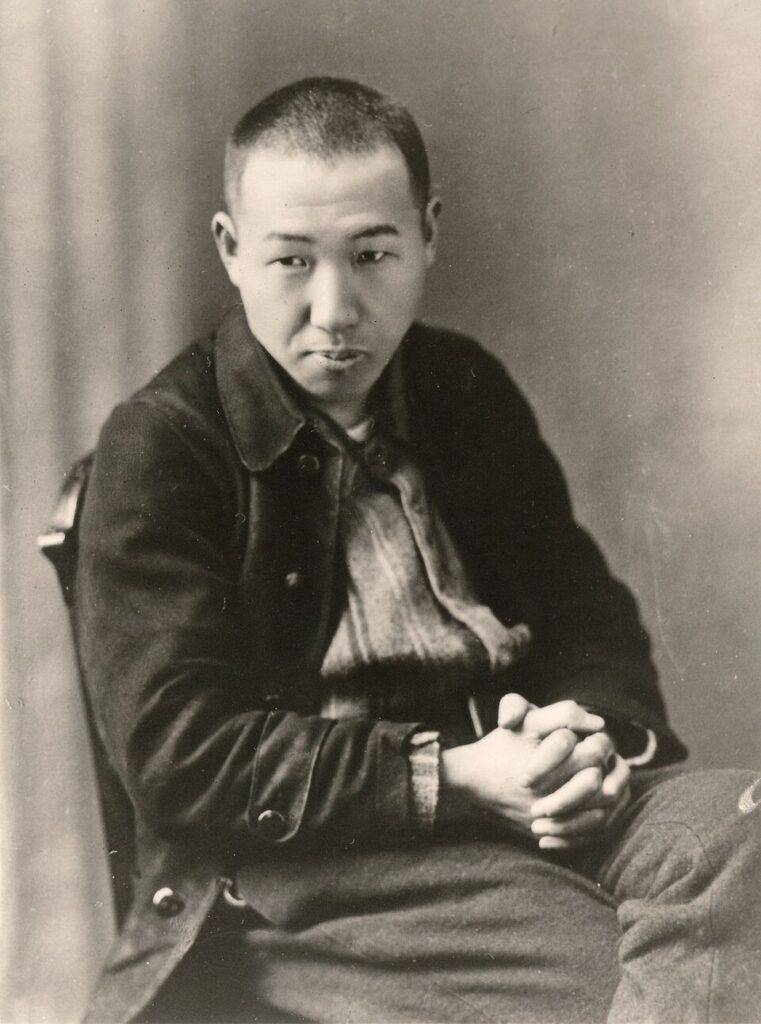

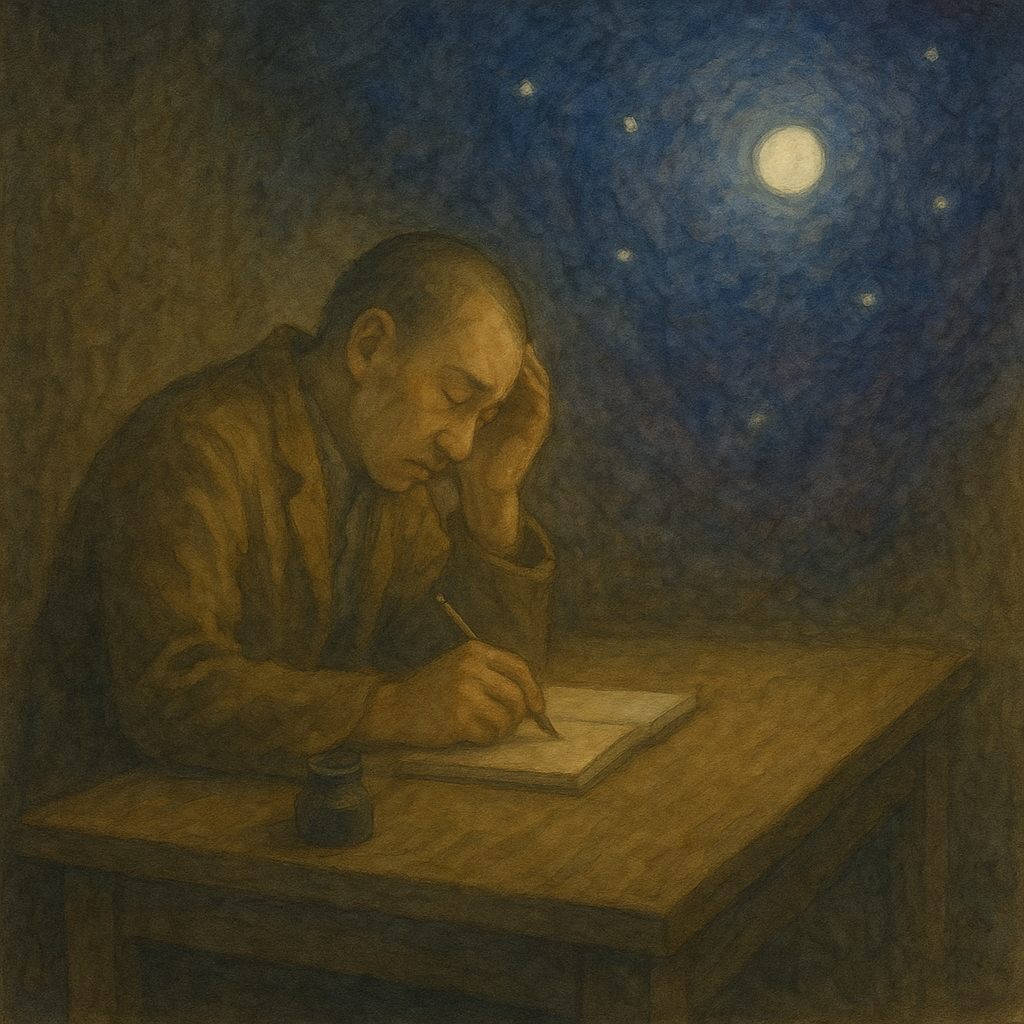

孤独の中での創作:生前は認められず

教職を辞し、羅須地人協会の試みが挫折した後、賢治は病気がちな身体を押して砕石工場の技師として働き、肥料相談などで農村を回りながら創作に没頭します。しかしその作品は生前ほとんど理解されませんでした。1924年(大正13年)に自費出版した詩集『春と修羅』や童話集『注文の多い料理店』も、ごく一部の詩人や文学者の間でしか注目されず、一般にはまったく売れませんでした。

孤独の中、誰にも認められぬまま、ひたすら内なる声に耳を傾け、膨大な詩や童話を書き溜めていく。まるで自身の内なる宇宙と対話し、祈りを捧げ続けるかのようでした。

作品世界への誘い:寄り添う心と再生への祈り

宮沢賢治の作品は童話、詩、短歌、評論、書簡など多岐にわたりますが、その根底には一貫して生命への慈しみ、弱き者への共感、苦難からの再生への願いが流れています。ここでは代表作を通じてその世界観に触れてみましょう。

【童話の世界】

賢治の童話は単なる子供向けの物語ではありません。人生や社会への深い洞察、自然への畏敬、宇宙的な視点が随所に込められています。

『注文の多い料理店』

生前唯一刊行された童話集の表題作。山奥の西洋料理店に迷い込んだ二人の紳士が、次々と奇妙な注文を受けるうちに自分が料理されそうになっていると気付く、不気味な物語。自己中心的で傲慢な人間への痛烈な風刺であり、自然や他者への謙虚さを忘れた者への警鐘でもあります。

『セロ弾きのゴーシュ』

田舎町の活動写真館で働く下手なセロ弾き・ゴーシュ。楽長に叱られてばかりですが、夜ごと訪ねてくる動物たちとの交流を通じて知らず知らずに演奏の腕を上げ、音楽の本質に触れていきます。動物たちはゴーシュの成長を助ける存在であり、他者との関わりの中で閉じていた心が開き、才能が開花する「再生」の物語といえます。

『よだかの星』

醜い容姿のために他の鳥から蔑まれ、鷹からも名前を変えろと脅されるよだか。自身の存在に苦悩し、生きる意味を見出せないまま空高く昇り、やがて燃えて星となります。一見悲劇的な物語ですが、自己犠牲による魂の救済、気高い精神の昇華を描いていると解釈できます。弱い立場に置かれた者の苦悩と尊厳に深く迫った作品。

『やまなし』

谷川の底に住む蟹の兄弟が見る二日間の風景を描いた幻想的小品。「クラムボンはわらったよ」などの謎めいた言葉が印象的です。生と死、光と影が隣り合わせにある自然界の厳しさと美しさ、生命の循環を詩情豊かに描き出しています。「クラムボン」の正体には諸説あるが、その多様性こそがこの作品の魅力ともいえます。

『銀河鉄道の夜』

孤独な少年ジョバンニが親友カムパネルラと銀河鉄道に乗り、美しい星々を巡る幻想的な旅をする。さまざまな出会いと別れを通じて「ほんとうの幸福」とは何か、自己犠牲とは何かを学んでいきます。妹トシの死が色濃く反映されており、死別、信仰、科学、利他の精神といった賢治の思想的テーマが凝縮されています。ラストでジョバンニが他者のために生きる決意を固める姿は、「再生」を力強く示唆しています。

『風の又三郎』

田舎の小学校にやってきた赤い髪の転校生・高田三郎。「風の又三郎」ではないかと噂される不思議な少年と子供たちの交流、そして別れを描いています。自然描写とともに、子供たちの純粋さや異質な存在への畏れ、出会いと別れの切なさが瑞々しく表現された詩的な作品。

『グスコーブドリの伝記』

イーハトーブの森で生まれたグスコーブドリが冷害による飢饉で家族と離散し、火山局の技師となって自らの命と引き換えに多くの人々を救う。科学的知識を人々の幸福のために役立てようとする意志と、究極の利他行が感動的に描かれています。賢治の理想である科学と信仰、利他の精神が結実した姿がここにあります。

【詩の世界】

賢治の詩は、彼自身の内面世界、自然との交感、宇宙的思索、信仰に基づく祈りが独特のリズムと言語で表現されています。

『春と修羅』

唯一生前に刊行された詩集。

「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」

という有名な序文で始まるこの詩集は、心象スケッチと呼ばれるように、賢治の内面の揺らぎ、苦悩、自然や宇宙と感応する様が鮮烈に刻まれています。「修羅」というタイトル通り、内なる闘争や苦しみが色濃く映し出されています。

『雨ニモマケズ』

死後発見された手帳に書かれていた詩。

「雨ニモマケズ/風ニモマケズ/雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ…」

と続くこの詩は、質素で健やかで他者のために尽くす理想の生き方への希求を示しています。

「ヒデリノトキハナミダヲナガシ/サムサノナツハオロオロアルキ/ミンナニデクノボートヨバレ/ホメラレモセズ/クニモサレズ/サウイフモノニ/ワタシハナリタイ」

という結びに、世俗的評価を超えて、ただ他者に寄り添い奉仕しようとする晩年の賢治の境地が凝縮されています。

これらの作品に共通するのは、生命あるものすべてに向けられた深い共感と慈しみの眼差しです。賢治は人間だけでなく、動物、植物、鉱物、さらに自然現象や星々に至るまで、あらゆる存在の中に尊厳と物語を見出しました。貧しさや病、孤独、差別といった苦しみの中にある者、社会で「弱い」とされる存在にも常に心を寄せ、その痛みに寄り添おうとしました。彼の作品は、そうした苦悩や悲しみをただ描くだけでなく、その先にある希望や救済、魂の「再生」への切なる祈りでもあります。イーハトーブという理想郷の描写も、単なる現実逃避ではなく、より良い世界、すべての生命が調和し幸福に生きる世界への強い願いの表れでした。

現代における宮沢賢治:なぜ今、響くのか

宮沢賢治が亡くなったのは1933年(昭和8年)、わずか37歳という若さでした。生前は無名に近い存在でしたが、戦後、草野心平ら友人たちの尽力で全集が刊行され、その独創的な文学世界が多くの人々に知られることとなりました。生誕から120年以上、没後90年以上が経過した今も、宮沢賢治の作品は色褪せることなく、むしろ輝きを増しているように感じます。

それはいったいなぜでしょうか。

時代を超える普遍的なテーマ

彼の作品が持つ普遍的なテーマ性に理由があります。生命の尊さ、自然との共生、他者への思いやり、本当の幸福とは何か。これらの問いかけは時代や文化を超え、心に響きます。人間が根源的に抱える問題に対し、賢治の文学は真摯に向き合っているのです。

現代社会の課題との共鳴

現代社会の課題と賢治のメッセージが深く共鳴する点も大きいでしょう。環境破壊が進み、自然とのつながりが薄れる中、賢治の自然への畏敬の念は重要な視点を呼び起こします。経済格差や社会的分断が進む現代において、富める家に生まれながら常に弱い立場の人々に寄り添った生き方、「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉は一層の重みを持って響きます。

物質的な豊かさだけでなく、精神的な豊かさや利他的な生き方を問いかける彼の文学には、現代人の心の渇きを潤す甚大な力があるのです。

苦悩に寄り添い、再生を灯す力

賢治の作品が持つ、きわめて個性的な、唯一無二の力が、今を生きる私たちに大きな意味を与えています。人生の困難、悲しみ、喪失は誰にでも訪れます。賢治自身も病弱な身体、理想と現実のギャップ、最愛の妹の死、生前の不遇という多くの苦悩を抱えました。命の底をつつくような不思議な言葉は、苦しみの中にある者の心に深く沁み入り、温かく寄り添うのです。

『銀河鉄道の夜』のジョバンニの、悲しみを乗り越えて新たな一歩を踏み出す勇気や、『雨ニモマケズ』での、困難な中でも他者のために生きようとするカタカナの決意は、まちがいなく”人生の再生”への希望を指し示します。

賢治の作品は、文学だけでなくアニメーション、映画、音楽、演劇、絵画など様々な形で再解釈され、新たな命を吹き込まれています。彼の描いた世界の豊かさと、時代を超えた普遍性の証左でありましょう。

おわりに

宮沢賢治の生涯は短いながらも、理想を追い求め、挫折し、苦悩し、それでも他者への愛と奉仕、創作への情熱を燃やし続けた誠実な人生でした。遺した作品群は美しい言葉と豊穣な想像力で彩られ、その根底には常に弱いもの、小さきものへの共感、苦しみからの救済、魂の再生への祈りが込められています。

「弱きものに寄り添い、人生の再生を促す文学」という本ブログのテーマにとって、宮沢賢治の存在とその文学は、ゆるぎない灯台のような導きとなります。彼の言葉は時に厳しく、時に優しく、生き方や価値観を問い直し、心の奥底に眠る良心や利他の精神をたしかに呼び覚ます。

もし今、何らかの困難や悲しみを抱えているなら、あるいは人生の意味や本当の幸福について思い悩んでいるなら、ぜひ宮沢賢治の作品に触れてみてください。『銀河鉄道の夜』の星空を旅するもよし、走り書きした『雨ニモマケズ』の声を噛みしめるもよし。きっとあなたの心に寄り添い、前を向くための小さな光を見出せるはずです。賢治の文学は、時を超えて、私たち一人ひとりの”再生の”物語を静かに後押ししてくれることでしょう。