はじめに

前回の記事(『レ・ミゼラブル 3』希望の灯火[葛藤編]― 法と革命のはざまで)では、『レ・ミゼラブル』に描かれる、ジャベール1の悲劇的な結末と革命のバリケードに命を賭した若者たちの熱い思いを通じて、法と正義、理想と現実の対立を深く掘り下げました。ジャベールが直面した葛藤、そして若者たちが掲げた自由と平等への情熱は、それぞれが追求した価値観の崩壊や社会変革への希望を私たちに強く印象づけました。

第4回となる本記事『希望の灯火[価値編]― 愛と寛容が照らす再生の道』では、そうした悲劇や犠牲の中でこそ輝きを放つ「人間を救う力」としての愛と寛容に焦点を当てます。ジャン・バルジャン2とコゼット3、そして司教ミリエル4の姿を通じて描かれるさまざまな愛の形や、その愛が人々の再生をどのように促していくのかを見ていきましょう。

8. 愛と寛容の物語――人間を救う力とは何か

多様な“愛”のかたち

恋愛、親子愛、友愛、博愛などが交差する

『レ・ミゼラブル』の世界には、さまざまな形の“愛”が豊かに描かれています。ジャン・バルジャンとコゼットを結ぶ深い絆は、血のつながりを超えた親子愛の象徴といえるでしょう。厳しい社会の中で傷ついたコゼットを引き取り、真心を注ぐバルジャンの姿は、読者に“無償の愛”の尊さを訴えかけます。

一方、マリウス5とコゼットが育む恋愛感情は、青春の純粋さと希望を体現するものであり、革命の熱気に揺れるパリの街でも消えることのない光のように映し出されます。また、学生仲間の友情や、革命を目指す仲間同士が互いを信じ合う“友愛”も重要な役割を果たします。

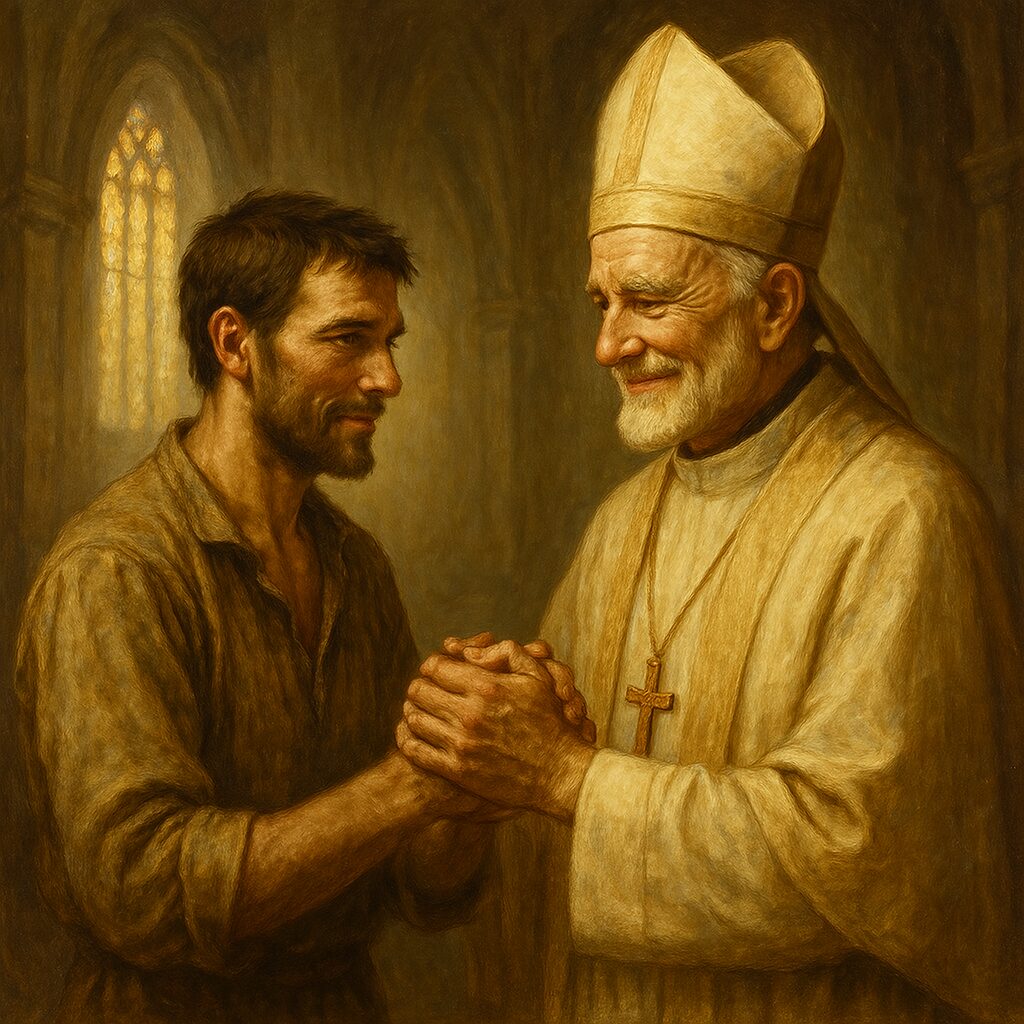

さらに見逃せないのが、司教ミリエルが示す“博愛”です。出自や境遇、犯罪歴さえ超えて人を受け入れ、許し、救おうとするその姿勢は、まさにすべての人間を平等に愛する姿勢の体現です。このように、『レ・ミゼラブル』には多様な愛の形が織り交ぜられており、それらが交差することで物語に奥行きと温かみをもたらしています。

「与える愛」の重要性が繰り返し強調される

本作で一貫して示されるのは、“愛は与える側が持つ力”だということです。たとえば、ジャン・バルジャンがコゼットのために、あるいはファンティーヌ6のために自らを犠牲にするような行為は、見返りを求めない“与える愛”の代表例といえます。司教ミリエルがジャン・バルジャンを無償で許した場面にも、その愛のかたちが表れています。

このように、“与える”ことが巡り巡って自分の心をも救う――それが『レ・ミゼラブル』の根底に流れるテーマの一つです。愛を受け取った側の変容が、さらなる善意の連鎖を生む。まさしく、この作品が描く愛は、単に一対一の関係にとどまらず、周囲や社会全体を動かす大きな力へとつながっていきます。

寛容や許しがもたらす再生

社会的価値観を乗り越える司教の寛容

社会の常識や価値観から見れば、「犯罪者に同情するなど言語道断」というのが、当時はもちろん、現代にも根強い感覚かもしれません。しかし、司教ミリエルはジャン・バルジャンに対し、あえて世間の目を気にせず究極の寛容を示しました。盗みを働こうとしたバルジャンを責めるどころか、むしろさらに財産を与え、“あなたはもう善い行いをする人間なのだ”と宣言したのです。

これが、ジャン・バルジャンの心を根底から揺さぶり、自己卑下と社会への不信から立ち直るきっかけを与えました。“許し”は罪を見逃す行為ではなく、新たに生き直す道を開く行為でもある――司教の姿勢はそのことを力強く証明しています。

ジャン・バルジャンがファンティーヌやコゼットを救う行為

司教の寛容に触れたジャン・バルジャンは、自分自身も同じように人を救い、与える側になろうと決意します。彼は、社会に虐げられたファンティーヌの最後を看取り、娘のコゼットを引き受け、人生をかけて守り抜くことを誓いました。これらの行為はいずれも、過去の罪の贖い以上に、“新たな希望を生み出す”ことを目指しています。

ファンティーヌの悲惨な死は避けられなかったものの、バルジャンの行為があったからこそ、コゼットは絶望の淵から救い出され、未来への道を開かれました。こうした“許し”や“慈しみ”の連鎖が、人間を再生へと導いていく――それはまさに、司教ミリエルからバルジャンへ、そしてバルジャンからコゼットや周囲の人々へと受け継がれていく“善意のリレー”と言えるでしょう。

憎しみや復讐を乗り越える力

人を疑い、裁き合う社会へのアンチテーゼ

『レ・ミゼラブル』の物語の背景には、貧困や差別、法の厳格さによって生まれる偏見が横たわっています。テナルディエ夫妻7の狡猾さや、ジャベールの冷酷な捜査など、人間が互いを疑い、裁き合いながら生きる様子が繰り返し描かれています。そうした社会では、人間関係は破壊され、個人の魂は疲弊していくばかりです。

しかし、そのような世界にあっても、愛と寛容をもって他者に接するジャン・バルジャンの行為や、司教の許しが示すように、“人を信じること”こそが救いにつながる可能性を開きます。これはいわば、厳しい秩序や常識を振りかざす社会に対するアンチテーゼでもあり、『レ・ミゼラブル』が強く訴えるメッセージの一つといえます。

他者に対する慈しみが、人生を再生させる原動力として描かれる

作中で再三示されるのは、“人の心を救うのは、他者への慈しみや思いやりから生まれる善の行動”という事実です。ジャン・バルジャンが自らの安全を顧みずにファンティーヌを救おうとしたり、ジャベールさえも助ける行為に踏み切ったのは、その典型的な例でしょう。そこには、過去の自分の罪や社会からの偏見を越えて、“今ここにいる苦しむ人を助けたい”という純粋な意志があるのです。

そうした愛や寛容に基づく行動が、最終的にジャン・バルジャン自身の魂をも浄化し、コゼットやマリウス、あるいは読者の胸にまで希望の灯をともします。憎しみや復讐を選び続けることもできたかもしれないバルジャンが、あえて“許し”と“慈しみ”を選んだことで得た新しい人生――それこそが、“人生を再生する力”として作品が一貫して強調しているテーマなのです。

次章では、この“再生の物語”が現代にも通じる普遍的なメッセージであることを再確認し、『レ・ミゼラブル』がいかに多くの人々に勇気を与え続けているかを探っていきます。愛と寛容は、時代や境遇が違えども人間の心を照らす光であり続ける――そんな確信をもたらしてくれるのが、本作の大きな魅力といえるでしょう。

9. 人生を再生するための文学――『レ・ミゼラブル』が問いかけるメッセージ

「人間の可能性」としてのジャン・バルジャン

いかなる境遇でも変わり得る人間の強さ

『レ・ミゼラブル』の主人公であるジャン・バルジャンは、元囚人という社会的烙印を押されながら、司教ミリエルの優しさに触れたことで“再生”への道を歩み始めます。法律と世間の厳しい目のもとで過去の罪を背負い続ける彼が、それでも人を救い、愛を注ぐ側に回る――この変化こそが「人間の可能性」の象徴と言えるでしょう。

バルジャンの歩みを見ていると、人はどれほど厳しい状況に置かれようと、正しい意志と周囲の善意とが重なれば、変わることができると気づかされます。自分の境遇や過去の過ちに閉じ込められるのではなく、それを乗り越えて新たな生き方を模索できるというメッセージは、多くの読者に勇気を与えてきました。

自分の過去をどう乗り越え、再生するか

ジャン・バルジャンは、パンを盗んだ罪で19年ものあいだ投獄されました。その理由は決して凶悪犯罪ではなく、飢えた親族を助けるための小さな盗みでしたが、社会はそんな彼に対して過酷な刑罰と偏見を課します。釈放後も、辛酸をなめつくす日々のなかで、自暴自棄になりかけたところを司教ミリエルが救い出す――彼の再生は、その“許し”と“支え”を得た瞬間から始まったのです。

しかし、もちろんそれだけでは終わりません。バルジャンは逃亡生活を続けながら偽名で工場を経営するなど、必死に社会に溶け込もうとする一方で、「自分はまだ囚人なのではないか」という心の葛藤を乗り越えられずに苦しみます。けれども最終的には、ファンティーヌやコゼット、そしてマリウスを救おうとする行為を通じて、真の意味で“再生した”と言える人生を歩むようになります。こうした過程は、誰にでも「かつての過ちや辛い経験」を乗り越える可能性があることを示し、読者の胸を打つのです。

社会的弱者への眼差し

ファンティーヌ、コゼット、ガヴローシュなどを通じたメッセージ

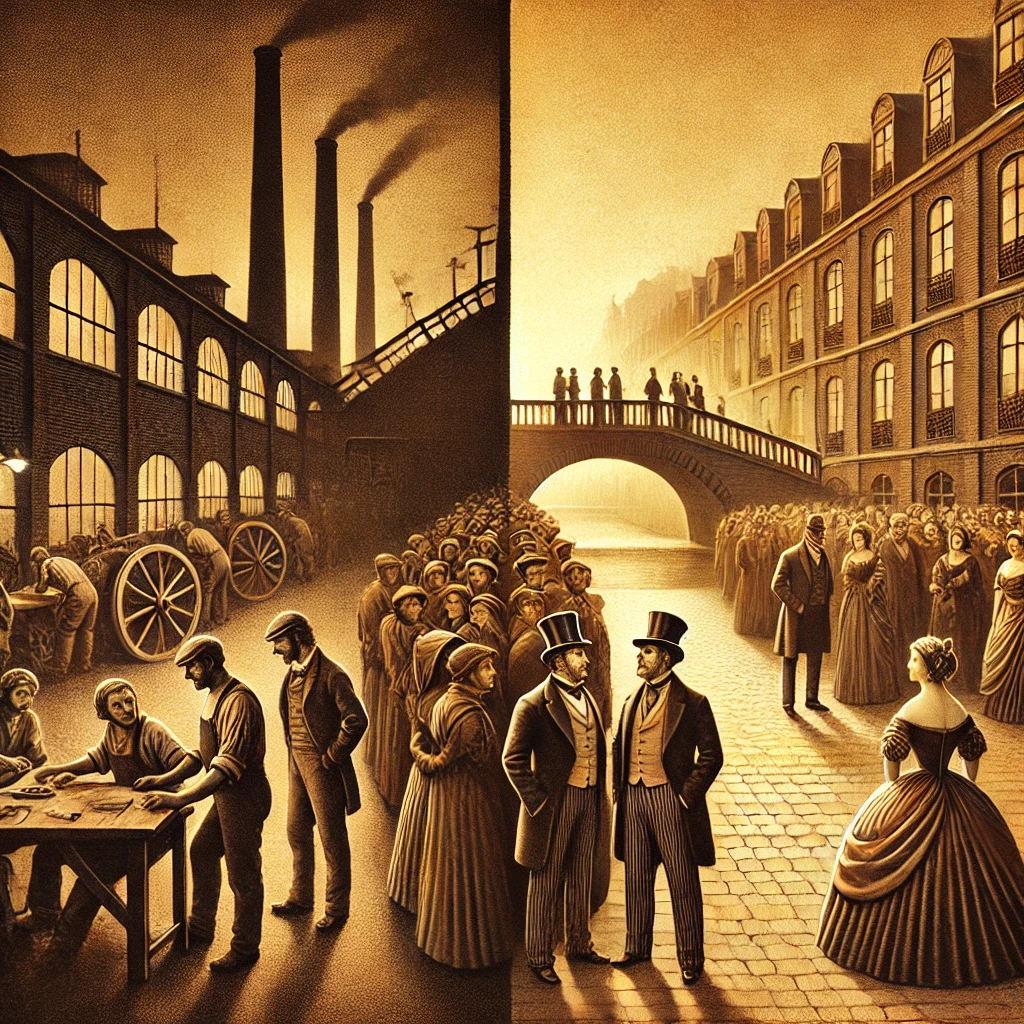

『レ・ミゼラブル』には、ファンティーヌやコゼット、ガヴローシュ8といった弱い立場で生きる人物たちが登場します。彼らはいずれも、貧困や差別、孤児としての厳しい環境にさらされており、それぞれの人生が社会の理不尽さを映し出しています。

彼らが辿る運命を通じて、作品は当時のフランス社会、ひいては現代の社会にも通じる貧困や差別構造、子どもの置かれる過酷な環境を鮮明に浮かび上がらせます。同時に、そんな弱い立場の人間を見捨てず、助け合うことの大切さを力強く訴えるのです。

貧困・不正義に対する批判と共感

作品の奥底にあるのは、そうした社会的不正義に対する痛烈な批判と、そこから救われない人々への深い共感です。ファンティーヌやコゼット、ガヴローシュの“弱さ”に読者の心が寄り添うほど、この世界が彼らの苦悩を当然のように放置してしまう不条理に、怒りや悲しみを感じずにはいられません。現代でも似たような構造が見られるだけに、そのメッセージはいっそう鋭く私たちの意識を揺さぶります。

古典文学の枠を超えた普遍的価値

過去の歴史的状況と現代社会の相似

『レ・ミゼラブル』は、1862年に出版された長編小説でありながら、21世紀に生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれます。政治体制や社会制度、文化的背景は変わっても、人間が抱える問題――貧困、不平等、差別、そして犯罪の烙印――は根本的には消えていません。むしろ情報社会が進んだ今こそ、“見えない形の差別や格差”が広がっているとも言えます。

ユーゴーが当時のフランス社会を舞台に描いた悲惨な境遇は、現代社会にもそのまま反映し得るものであり、だからこそ『レ・ミゼラブル』は“古典”を超えて読み継がれているのでしょう。ジャン・バルジャンのように、かつての過ちが一生涯ついて回る人々や、ファンティーヌのように働き口を失って転落せざるを得ない人々は、私たちの周りにも存在するかもしれません。

今なお多くの人を励まし、救済する力

読後に抱くのは、「人生はやり直しが可能であり、人間の善意によって社会は少しずつでも変えられる」という希望です。弱者が生まれる構造や、厳しい運命に苦しむ人々が絶えない社会の現実を直視しつつも、ユーゴーは物語を通じて“善と愛”がもたらす光を強調しています。

そのため、本作を読む人の多くは、絶望よりも「何かできるかもしれない」という前向きな気持ちを胸に抱くことができます。書かれた時代から150年以上を経てもなお、『レ・ミゼラブル』が世界中の人々を励まし続けているのは、この“救済と再生”のメッセージが決して古びることなく、“いまを生きる私たち”にも生きた教訓を与えてくれるからです。

結び―次回の展望

『レ・ミゼラブル』が提示する愛と寛容は、単に美徳として語られるものではありません。それは社会的弱者や罪を背負った人々を再び立ち上がらせる現実的な力であり、人間同士のつながりや信頼を回復させる鍵でもあるのです。

次回、シリーズ最終回となる『希望の灯火[現代編]― 今を生きる私たちにヴィクトル・ユーゴーが問いかけるもの』では、本作が持つ普遍的な価値を現代社会の課題に照らしながら、私たちがいかにそのメッセージを自分自身の人生に活かせるかを考察していきます。

愛と寛容というテーマが、時代を超えてなぜこれほどまでに私たちの心を動かすのか――その理由をさらに深め、現代に生きる私たちが抱える心の問題や社会的課題にどう立ち向かっていくべきかを探っていきましょう。

- ジャベール:

『レ・ミゼラブル』に登場する警察官で、法と秩序を絶対視する人物です。貧しい出自でありながら、自らの信念と努力によって国家権力の側に立った彼は、ジャン・バルジャンを“罪人”として執拗に追い続けます。

しかし物語後半、バルジャンの人間的な“善”に触れたことで内面に深い葛藤を抱き、最後には自らの信念と生き方を否定せざるを得ない状況に追い込まれます。彼の結末は、“正義”の名の下に揺らぐ人間の弱さと強さを象徴しています。 ↩︎ - ジャン・バルジャン:

『レ・ミゼラブル』の主人公であり、物語全体を貫く“再生”の象徴的存在です。かつてパンを盗んだ罪で19年もの獄中生活を送り、社会から冷たく排除された彼は、司教ミリエルの慈しみによって人間としての尊厳を取り戻し、新たな人生を歩み始めます。

ファンティーヌの娘コゼットを育て、マリウスを命がけで救うなど、無償の愛と赦しの行為を重ねていく姿は、読者に深い感動と希望を与えます。過去の罪を背負いながらも“他者のために生きる”という選択をし続けた彼の姿は、本作が訴える人間の可能性と救済の力を体現しています。 ↩︎ - コゼット:

ファンティーヌの娘で、物語の中盤から後半にかけて重要な役割を担う少女です。幼少期はテナルディエ夫妻のもとで虐待を受けながら育ちますが、ジャン・バルジャンに引き取られてからは、彼の無償の愛に包まれて成長します。

やがてマリウスと出会い、恋に落ち、結婚を通じて新しい人生を歩み始めます。彼女の人生は、“受け継がれる愛と再生”の象徴といえるでしょう。 ↩︎ - 司教ミリエル:

物語の冒頭に登場する司教で、ジャン・バルジャンの人生を根底から変えた人物です。盗みを働いたバルジャンを厳しく罰するのではなく、むしろ銀の食器を与え、「あなたはもう善い人間なのだ」と告げて彼を赦します。

この寛容と慈愛に満ちた行為が、バルジャンに“やり直し”の希望を与えます。司教ミリエルは、愛と信頼が人を変えることができるという本作最大のテーマを体現する存在です。 ↩︎ - マリウス:

貴族出身の青年で、物語後半でコゼットの恋人として登場します。祖父からは保守的な価値観を教えられますが、自らはナポレオンに憧れ、自由と正義を追い求める理想主義者へと成長します。

学生仲間とともに革命運動に参加し、命を懸けて闘う中で重傷を負いますが、ジャン・バルジャンの献身によって救われます。マリウスの生き方は、若者の情熱と社会変革への願いを象徴しています。 ↩︎ - ファンテーヌ:

若きシングルマザーで、娘コゼットを守るために体を張って働く女性です。職を失い、髪を売り、歯を抜き、ついには身を売るまでに追い詰められ、社会の冷酷さと偏見に潰されて命を落とします。

その姿は、貧困と差別に苦しむ女性たちの現実を象徴しています。ジャン・バルジャンが彼女に示した優しさは、物語の再生の連鎖の出発点となりました。 ↩︎ - テナルディエ夫妻:

コゼットの育ての親を名乗る悪徳夫婦で、物語を通じて利己的で計算高い行動を繰り返します。表向きは宿屋を営みつつ、裏では詐欺や恐喝まがいのことも行うなど、貧しさと強欲が混ざり合った人物像です。

コゼットを虐待し、ジャン・バルジャンやマリウスに対しても悪事を企てます。彼らは、“弱者を食い物にする社会の暗部”を体現した存在といえるでしょう。 ↩︎ - ガヴローシュ:

テナルディエ夫妻の息子で、家に居場所を持たず、路上でたくましく生きる少年です。明るく無邪気な性格ながら、革命のバリケードでは命がけで弾薬を運ぶ勇敢な姿を見せます。

その死は多くの読者に衝撃を与え、“子どもたちが背負わされる社会の悲劇”を痛烈に描き出します。彼は、小さな命の中にも確かに灯る希望と勇気の象徴です。 ↩︎

コメント

これはテストです。